Фото: Анатолий Тетенков

Евгений Паршуто принадлежит к тем, в общем-то, немногочисленным представителям чиновничества, к которым журналисты относятся с симпатией. В редакции даже разгорелся спор, кто же будет ведущим круглого стола с новеньким вице-губернатором. Гость возлагаемые на него надежды оправдал. На вопросы отвечал открыто, со знанием дела, а если в чем не очень пока разобрался – так и говорил. Неудобных тем не избегал, понравиться не старался, ироничен был в меру… Словом, не подвел.

Территория больше в тысячу раз

– Евгений Валерьянович, вас поздравлять или выражать соболезнование?

– Поздравлять, конечно.

– Как себя ощущаете на новом месте? Всё по-другому?

– В работе разница огромная. Мэрия – это конвейер. Каждый день на столе три стопки документов, и я знал: если что-то не посмотрю, не подпишу и не отработаю – задержится решение конкретного вопроса конкретного человека. У меня было 50 разных совещаний – от ландшафтной комиссии до фонда ЧС. В администрации региона совсем другое, абсолютно иной уровень: больше стратегии, меньше контакта с людьми, к сожалению. Но на порядок больше ответственности за конкретное направление – за строительство и инфраструктуру.

– Что для вас оказалось самым сложным?

– Сама территория. Если город был для меня абсолютно понятен – 300 кв. км, которые я знал как свои пять пальцев, то здесь 300 тыс. кв. км. То есть ровно в тысячу раз больше. И очень много новых людей, фамилий, лиц…

– Насколько вам, совершенно городскому человеку, сложно понять, чем живет Кожевниково и Тегульдет?

– Кожевниково и Тегульдет – не очень сложно, а вот Сарафановка – сложнее. Районные центры живут жизнью, понятной горожанам. А вот уклад отдаленных деревень мне, томичу в четвертом поколении, неизвестен, поэтому подходы к решению проблем пока не все очевидны.

– А если отбросить человеческий, так сказать, фактор?

– Тогда во главе угла тема коммунального хозяйства на сельских территориях. С жилищным фондом, например, все более-менее ясно – есть федеральная линия, местная история, каждый муниципалитет как-то по-своему справляется. А в ЖКХ очевидно – больших ресурсов нет и никогда не будет. Тем не менее скорость для обновления сельской «коммуналки» требуется максимальная, потому что она в критическом состоянии.

– Хуже, чем в Томске?

– Я всегда думал, что в Томске с этим беда, на самом деле – почти идеально! В городе есть возможность привлечь частные инвестиции. Самый яркий пример – «Водоканал». Сегодня это одно из самых успешных коммунальных предприятий в России. Помню, с чего начинали: 200 аварий в сутки. В конце моей работы в мэрии – 8–10. И если вы зайдете в офис «Водоканала» или его гараж – это совершенно европейское предприятие. Основная проблема Томской области – о-о-очень большая территория! Поэтому в «коммуналку» районов, особенно отдаленных, затащить частный рубль крайне сложно. Значит, помимо тарифов и бюджетных программ надо рассчитывать на местные небольшие компании, отдавать предприятия в долгосрочную аренду или концессию. Сегодня за пределами Томска в ЖКХ нет ни одного успешного частника, а он нужен, чтобы вкладывать деньги в модернизацию котельных. Вместо того чтобы бесконечно тратить их на старые и неэффективные источники энергии.

– Уже везде побывали?

– Не побывал в пяти муниципальных образованиях. Из двадцати. Остаются Кедровый, Белый Яр, Каргасок, Парабель, Бакчар. Все остальные районные центры я проехал. В некоторых районах удалось побывать в отдельных населенных пунктах, где есть проблемы.

– Вам в мэрии было не скучно?

– Скучно – не скучно, не то слово, наверное. Вы замечали, что на уровне первых заместителей муниципальных образований люди задерживаются редко? Потому что это колоссальная нагрузка, особый стиль и ритм жизни, который мне, честно говоря, не хотелось бы повторить. Это сродни космическому полету. Он может быть не больше полутора лет – и все: на пике, всегда в цейтноте у человека есть предел прочности. Я понял, что реализовал и отдал себя полностью, что больше не могу спать с телефоном под подушкой, как это делал на протяжении восьми лет.

– Вы действительно уходили в никуда?

– Абсолютно. Хотя что значит «в никуда»? Все знали, что я занимался бизнесом 25 лет, что у меня есть любимое дело. Я, собственно, туда вернулся, и все, что там мог сделать за восемь месяцев, я тоже сделал.

Стройка на тройку

– Сейчас вы свежим взглядом смотрите на строительную отрасль…

– Нет. Вот на это я свежим взглядом не смотрю, со строителями я уж лет 10 точно, тут для меня никаких откровений не было. Сегодня в самом деле в этой отрасли самое тяжелое положение. Если про другие можно говорить, что они еще не в кризисе или уже не в кризисе, то строители так основательно и плотно увязли в проблемах и федерального, и регионального уровня… Это тяжелейшая ситуация. Прошлогодний рекорд – 700 тыс. «квадратов» по вводу жилья – как всплеск перед тяжелой болезнью. Сегодня статистика дает по областному центру почти 70% падения.

– Падения?!

– 30% от того, что ввели в первом полугодии 2015 года.

– И нет шансов каким-то образом взлететь во втором?

– Строительство – это такая сфера, где, чтобы взлететь, надо разбегаться очень долго.

– А в чем дело? Низкий спрос?

– В том числе, но причин много. Некоторые вещи мне не удалось доделать в мэрии. Например, создать институт генплана Томска и провести все работы, связанные с проектами планировки и межеванием, на 100% закрыть эту тему и дать простор строителям. Закономерно, что возведение жилых домов переместилось в Томский район, а это уже проблемно как для строителей, так и для людей, покупающих там жилье. Мы садимся практически на непаханое поле.

– Часто приходится слышать: в Томске земли больше нет.

– В Томске земля есть, но если это пустая земля, которая готовится к торгам, – она очень дорогая. Значительно дороже, чем в Новосибирске и Красноярске, чуть меньше разница с Омском. Цена земли в городе зависит не от цены самой земли, а от того, что на ней будет материализовано. Это вторая причина сегодняшней стагнации: стоимость земли абсолютна неадекватна.

– А первая?

– Строители сами, к глубокому сожалению, не очень быстро реагируют на рынок. Все покупали квартиры и знают, что такое цена квадратного метра, как непонятно она формируется. Откуда, например, возникла проблема самостроя? Самострой, кстати, нужно взять в кавычки. Классический самострой – когда человек приходит и непонятно на чьей земле строит непонятно какой объект. «Самострой» – это когда вместо индивидуального дома на своих участках строят многоквартирник и потом пытаются его легализовать в судебном порядке. Так вот, лет шесть назад предприимчивые и чутко реагирующие на рыночные реалии люди взяли и начали строить такие дома.

– И создали кучу проблем жильцам…

– Минуточку. На самом деле эта такая очень рыночная штука. Сейчас меня, наверное, многие из моих коллег-чиновников не поймут, но именно эти люди сориентировались по цене, и… стало возможным купить квартиру за 750–800 тыс. рублей. Отдельную квартиру. У какого строителя это возможно? Таких цен просто не было. Ответом на это стала программа «Жилье для российской семьи» – по 35 тыс. за квадратный метр. По сути, наши лидеры стройиндустрии сориентировались спустя пять лет после запроса рынка. Вот вам первая причина – сам рынок немобильный, конкуренция на нем есть, но цена от этого почему-то не снижается. Нужны более серьезные, глобальные меры, чтобы цена стала адекватна спросу. Арендный рынок сегодня падает, цена метра не растет – в этот сектор вкладывать не выгодно.

– И на этом фоне администрация продвигает закон о строительстве арендного жилья.

– Не администрация продвигает, это федеральный тренд. Первый посыл – кадровая и мобильная подвижность населения. Далеко не всем нужно покупать квартиры: собственность – это не только счастье, это и обременение. Многие стремительно перемещаются по стране, делают карьеру, а купля-продажа недвижимости – это всегда затраты и привязка к месту. Рынок арендного жилья как раз для таких людей, для решения социальной проблемы, связанной с расселением авариек в городе. И третье – сегодня это огромный серый рынок. Бороться фискальными способами сложно и неэффективно, а вот предложить хорошую аренду за адекватную цену – другое дело. Если бизнесу это будет интересно, он этим займется, но пока государство говорит, что будет реализовано лишь несколько пилотных проектов, в том числе и в Томске.

Вы землю хотели?

– Насчет площадок. Правда, что на территории радиотехнического завода…

– Правда! Это ожидает радиотехнический завод, «Сибэлектромотор», бывший ГПЗ, и никуда мы от этого не денемся, никуда не пожалуемся. И это благо, потому что промышленные территории превращаются в комфортные зоны, где не будет проблем с ПДК, выбросом вредных веществ в атмосферу и нагрузкой на экологию. А будут селитебные территории. Пока это маленькие промплощадки, например на Дальнеключевской, где уже забыли про мебельно-зеркальную фабрику, работавшую с формальдегидными смолами. Улица Стародеповская, где стоял склад аммиака, опасный для жизни Каштака, Нефтяная, где линзы с нефтью достигали глубины девять метров. Сегодня ШПЗ, а завтра будут остальные промплощадки. Повторюсь – это безусловное благо для города.

– Но добираться до новых районов – на вертолете?

– Да, у города нет таких финансовых запасов, чтобы сразу же разобраться с проблемой инфраструктуры, но думаю, что строители будут этим озадачены по максимуму. Уже сегодня тот же гендиректор ТДСК Александр Шпетер проектирует детский сад и школу в Южных Воротах, то же самое произойдет в Радонежском. С точки зрения транспорта гораздо сложнее, там нужно 4,5 млрд рублей, чтобы построить две развязки и решить проблемы. Но развязка на 76-м км есть в списке программы «ИНО Томск». Поэтому при первой возможности проект, имеющий ПСД и прошедший экспертизу, будет воплощен.

– А пока?

– А пока будут проведены мероприятия по расширению ул. Континентальной, степановского переезда. Это чуть-чуть улучшит ситуацию. Как в свое время мокрушинский переезд – точечные решения с перспективой на два-три года.

– В Томске когда-нибудь будут массово сносить ветхое жилье?

– Такие районы, как Черемошники, выставят на торги, как только это будет выгодно строителям. Я думаю, это произойдет уже после 2020 года, потому что все остальное будет практически исчерпано.

– А что же делать?

– Ничего. Время все расставит по своим местам, и час этой земли придет: владельцы сами договорятся с девелоперами. Точечные стройки путем скупок нескольких участков, конечно, будут. Задача власти – определить зонирование, чтобы возникали объекты, которые необходимы. И наоборот, пресечь то, что не должно появляться в таком сегменте.

Постучим по дереву

– Недавно городская Дума Томска переполошила всех хипстеров и урбанистов, предложив на месте сгоревших деревянных домов устраивать скверы для детей и общественные пространства.

– Кто такие хипстеры?

– Неважно. Главное, они воюют за сохранение деревянного зодчества. А к урбанистам вы как относитесь?

– Не люблю в силу профессии и образования. Я внимательно слежу за всем, что касается деревянного зодчества, все читаю, в том числе ругательное на форумах. И все время стараюсь снивелировать то негативное, что с ним происходит. А в последнее время происходит только негатив. Пытались и за бюджетный счет ремонтировать, и в аренду сдавать. Я даже не знаю, какой способ не испробован. Результата нет ни по одному из них. Недавно был федеральный селектор, и там возник вопрос: почему в Томске столько пожаров? У нас 22 тыс. деревянных домов! Есть там, конечно, и поджоги, но это безусловный фактор риска – дерево с электричеством.

– Но это же не все памятники?

– Что касается памятников деревянного зодчества, вы помните программу «701», принятую в 2008 году? Она до сих пор действует и свою положительную роль сыграла. Длительное время никто на них не покушался. Конечно, потери были, но не столь массовые, как в 2002–2005 годах, когда горело пачками. В последующие годы меньше, но и меньше восстанавливали. К сожалению, таких вливаний, как накануне 400-летия Томска, больше не было.

– Как относитесь к предложению все горелые дома убрать и на их месте сделать парки и скверы…

– Только в том случае, если в городе появится специализированная организация под условным названием «Томскреставрация» в новом качестве. Никогда никто не разрешит снести объекты культурного наследия либо здания, обладающие признаками памятников. Более того, если на красных линиях возникнет столько скверов непонятного содержания и дизайна, никому от этого пользы не будет. Концепция сохранения деревянного зодчества требуется такая: начинать с нуля. Губернатор абсолютно прав – нужно определять, кто в Томске будет сохранять, реставрировать, реконструировать, проектировать и эксплуатировать эти объекты. Все, что применяли раньше, сегодня не работает, а вот то, что делалось еще при Лигачеве, можно вспомнить. Если по этому пути пойдем (а я уверен, Томск этого достоин), это будет правильно.

– Может, всякие уродства появляются еще и потому, что в городе нет главного архитектора?

– Будет. Я вам обещаю. В течение полугода.

– Это будет новый человек? Переманиваете откуда-то?

– Нет, свой. Доморощенный и талантливый. Между прочим, когда-то в Томске в каждом районе был архитектор, а главным архитектором области был товарищ Косоногов. Его боялся даже Лигачев. Это очень важная составляющая. Вопрос в точку.

– Насколько отразилось на Томске отсутствие главного архитектора, случились ли какие-то катастрофические изменения?

– К счастью, грянул кризис, и на Томск не пролилось много денег. Трагических последствий я не вижу. Все в наших руках: заканчивается строительство Солнечной Долины, где когда-то были заброшенные овраги, а сегодня это великолепный девелоперский проект с бассейном, новыми детсадами и школой. Скоро окончательно сформируется 13-й микрорайон, там тоже будет построена школа, и микрорайон-миллионник обретет завершенность. Думаю, лет через пять подобный результат мы увидим в Радонежском и в Южных Воротах. Да, пока здесь есть проблемы и с дорогами, и с социальной инфраструктурой, но со временем все обязательно наладится. Я в это верю.

Вы замечали, что на уровне первых заместителей муниципальных образований люди задерживаются редко? Это колоссальная нагрузка, особый стиль и ритм жизни, который мне не хотелось бы повторить. Я понял, что реализовал и отдал себя полностью, что больше не могу спать с телефоном под подушкой.

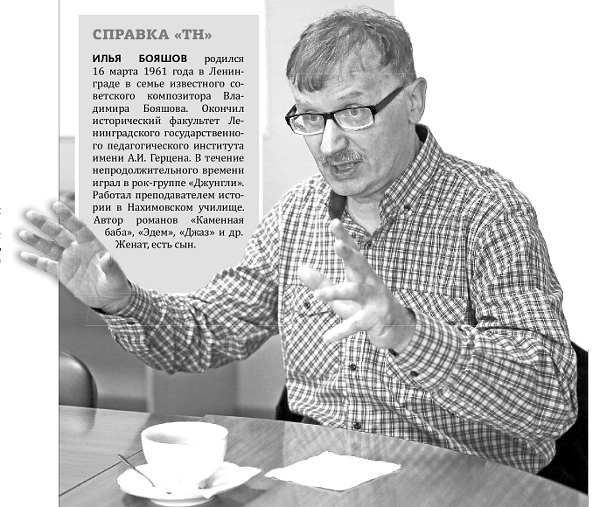

Справка «ТН»

Евгений Паршуто родился 25 октября 1964 года в Томске.

В 1986 году окончил архитектурный факультет Томского инженерно-строительного института по специальности «архитектор».

До 1993-го работал научным сотрудником в институте. В 1993–2007 годах – генеральный директор ООО «Зонд-реклама». Параллельно в 2005–2007 годах был депутатом Думы Томска, заместителем председателя комитета ЖКХ Думы.

С 1990 года – член Союза дизайнеров СССР, с 1992 года – Союза дизайнеров России, с 2001 года – Союза журналистов России, с 2012-го – Союза архитекторов России. В 1999 году стал председателем регионального отделения Союза дизайнеров России.

С 2007 года – заместитель мэра Томска по развитию города, начальник городского департамента архитектуры и строительства. С 2009-го – первый заместитель мэра Томска.

В его обязанности входили оперативное управление деятельностью администрации; координация ее работы в сфере формирования, утверждения и исполнения бюджета; планирование и реализация градостроительной политики; организация работы по привлечению инвестиций и создание условий для реализации крупных инвестпроектов; организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ушел с поста первого заместителя мэра Томска в октябре 2015 года по собственному желанию и вернулся в бизнес.

13 мая 2016 года губернатор Сергей Жвачкин назначил Евгения Паршуто своим заместителем по строительству и инфраструктуре.

Рынок жилья немобильный, конкуренция на нем есть, но цена от этого почему-то не снижается. Нужны более серьезные, глобальные меры, чтобы цена стала адекватна спросу.

Концепция сохранения деревянного зодчества требуется такая – начинать с нуля. Губернатор абсолютно прав – нужно определять, кто в Томске будет сохранять, реставрировать, реконструировать, проектировать и эксплуатировать эти объекты.

Мэрия – это конвейер. В администрации региона больше стратегии и ответственности, но, к сожалению, меньше контактов с людьми.

Финал с участием «Кливленда», за который играет наш земляк, и «Голден Стэйта» (прошлогоднего чемпиона NBA) закончился в понедельник в районе 10 утра по томскому времени. Каун вместе с выступающим с ним в одном клубе Тимофеем Мозговым стали первыми россиянами – чемпионами сильнейшей баскетбольной лиги планеты.

Финал с участием «Кливленда», за который играет наш земляк, и «Голден Стэйта» (прошлогоднего чемпиона NBA) закончился в понедельник в районе 10 утра по томскому времени. Каун вместе с выступающим с ним в одном клубе Тимофеем Мозговым стали первыми россиянами – чемпионами сильнейшей баскетбольной лиги планеты.