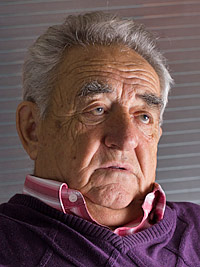

Владимир Ковешников, бизнесмен, глава некоммерческого партнерства «Новотех»:

С 1 января в России запретят продавать мясо, произведенное вне специализированных площадок. Создание специализированных цехов убоя – одно из обязательных условий технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». В итоге на рынок пойдет продукция, заготовленная только на специализированных площадках. Их сейчас спешно создают в регионах страны, и в Томской области в частности. Взяв во внимание требование, руководители областной администрации как исполнители на местах провели ряд совещаний, выездных мероприятий и встреч с бизнесменами. У предпринимателей осталось ощущение: созданию площадок для убоя включили зеленый свет, чтобы уложиться в сроки, власть будет способствовать, различные согласования пойдут как по маслу. Хотя верилось в это с трудом.

Для региона вопрос актуален: в Томске на Губернаторском рынке около 60% мяса домашнего убоя, на ярмарках выходного дня – до 80%. И, раз потребность высока, месяца два назад процесс пошел: по поручению заместителя губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра областной департамент по социально-экономическому развитию села определил места размещения пунктов цивилизованного убоя скота.

До нового года областной власти в одиночку сеть цехов не создать: бюджету не потянуть, и чиновники регионального уровня об этом говорили в открытую. Предприниматели решили поддержать. Партнерство «Новотех», куда входят многие компании Томска, разработало схему, по которой бизнес сам инвестирует в строительство цехов (с частичным прицелом возврата средств из бюджета), но при этом вместе с нами инвестируют и те конкретные предприниматели, которые останутся эксплуатировать объекты. Ведь важно не только их создать, но и передать тем, кто готов работать, в дальнейшем развивая площадки.

И вот она горькая правда жизни: областной администрации проблему решить нужно, причем, как говорится, вчера, а вот, похоже, чиновники того же Томского района в ее решении не заинтересованы. Во всяком случае, многочисленные походы в целях согласования и отвода земельного участка пока ни к какому результату не привели (посмотрим, подумаем, а вы в курсе, что на оформление земли уйдет года два?). Отговорки, которые приходится слышать в ответ, вызывают недоумение. Так области нужны пункты убоя скота или нет?!

«Футбол» со стороны районных чиновников наталкивает на нелицеприятные размышления. Как их расценивать? То ли вообще как нежелание представителей районной власти шевелиться и работать, то ли как попытку отбить охоту у предпринимателей со стороны, ведь, возможно, когда времени на исполнение техрегламента не останется совсем и ставки возрастут, тут как тут окажутся свои охотники до бюджетных рублей.

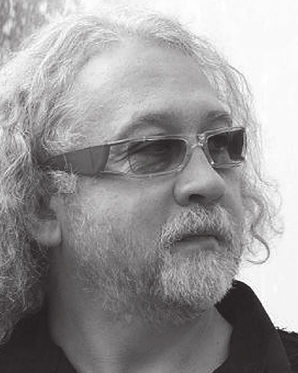

Анна Терешкова, директор Сибирского филиала РЦСИ:

Анна Терешкова, директор Сибирского филиала РЦСИ:

Недавно узнала дикую историю мужчины, который почти год пытался доказать, что он не педофил, а жертва пубертатных фантазий девочки-подростка. Будучи медработником, он сопровождал (уже не первый раз) группу детей в поездке. При оказании медицинской помощи одной из девочек показалось, что дяденька позволил своим рукам лишнее, она пожаловалась маме, мама обратилась в соответствующие органы. Закрутилось расследование. Никто: ни вставшие на защиту родители других детей, ни коллективные письма поддержки коллег по учреждению, ни адвокаты – не помогли бедолаге. Загнанный за красные флажки, он пытался доказать, что просто оказал приболевшему ребенку профессиональную помощь. Ему не верили. Ему кричали «ату!». За окнами плескалась очередная кампания по борьбе с педофилами, и бедный медик попал, как говорят в таких случаях, под раздачу. От статьи и срока его спасла медико-психиатрическая экспертиза, однако честь запятнана, нервы истрепаны, здоровье подорвано. Теперь он грустно шутит, что надо бы составить список профессий, опасных для мужчин. Там, где возможен тактильный контакт с детьми, – в педиатрии, спортивном тренерстве, массажном деле и т.д., мужчины, получается, не должны работать, потому что каждое прикосновение может быть расценено как покушение на невинность ребенка.

Недавно узнала дикую историю мужчины, который почти год пытался доказать, что он не педофил, а жертва пубертатных фантазий девочки-подростка. Будучи медработником, он сопровождал (уже не первый раз) группу детей в поездке. При оказании медицинской помощи одной из девочек показалось, что дяденька позволил своим рукам лишнее, она пожаловалась маме, мама обратилась в соответствующие органы. Закрутилось расследование. Никто: ни вставшие на защиту родители других детей, ни коллективные письма поддержки коллег по учреждению, ни адвокаты – не помогли бедолаге. Загнанный за красные флажки, он пытался доказать, что просто оказал приболевшему ребенку профессиональную помощь. Ему не верили. Ему кричали «ату!». За окнами плескалась очередная кампания по борьбе с педофилами, и бедный медик попал, как говорят в таких случаях, под раздачу. От статьи и срока его спасла медико-психиатрическая экспертиза, однако честь запятнана, нервы истрепаны, здоровье подорвано. Теперь он грустно шутит, что надо бы составить список профессий, опасных для мужчин. Там, где возможен тактильный контакт с детьми, – в педиатрии, спортивном тренерстве, массажном деле и т.д., мужчины, получается, не должны работать, потому что каждое прикосновение может быть расценено как покушение на невинность ребенка.