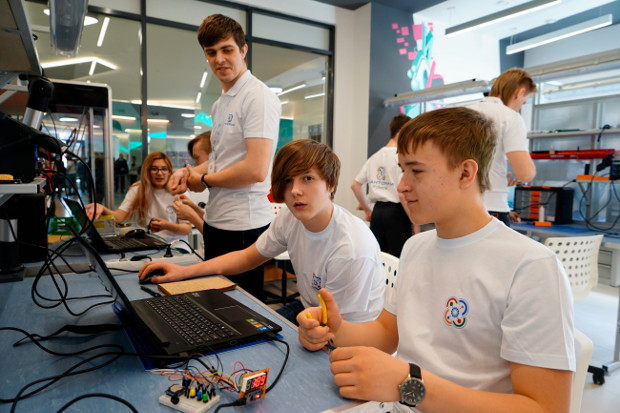

Полуторагодовалая дочка жительницы села Подгорного Надежды Чаплиёвой в этом году отправится в детский сад, открывшийся после капитального ремонта. Со школой тоже проблем нет: мама не понаслышке знает, что ее ребенок будет учиться в современном образовательном учреждении в родном селе.

– Я учитель начальных классов, – улыбается селянка. – И вижу, как школа наша год от года обновляется. То ремонт пройдет, то компьютерный класс откроется. Мест в садике и школе всем хватает.

Перебраться в Томск семья Чаплиёвых не стремится. Да и зачем? Надежда уверена: жить в Чаинском районе в последние годы стало лучше, и не за горами новые приятные перемены.

И учиться, и лечиться

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин побывал с рабочей поездкой в Чаинском районе в минувшую субботу. Для того чтобы задать вопросы главе региона, а также его заместителям и главам ключевых департаментов, в Подгорное приехали десятки жителей окрестных деревень и поселков.

– В апреле я выступил с отчетом в областной Думе, но после этого решил рассказать об итогах нашей пятилетки всем жителям Томской области, – отметил Сергей Анатольевич.

Он сообщил чаинцам, что за пять лет население региона увеличилось на 21172 человека. В Чаинском районе пока не прирост, а убыль, однако ситуация в последние годы стабилизировалась.

Областной власти удалось решить одну из главных проблем десятилетий – нехватки мест в детсадах, побить рекорд СССР в жилищном строительстве, переселить 5,5 тыс. человек из ветхого и аварийного жилья, возродить масштабную программу газификации.

– Конечно, рассказывать вам только о региональных успехах было бы неправильно, – сказал глава региона. – В вашем районе главным итогом развития соцсферы стало решение проблемы с очередью в детские сады. Мы отремонтировали садик в Подгорном и возвели новый в селе Варгатер. В селе Нижняя Тига построили новую школу, частично отремонтировали школы в Подгорном и еще в нескольких населенных пунктах. Знаю, что эти учреждения ждут продолжения ремонта, который запланирован на 2019 год. Но я уже поставил перед своей командой задачу перенести работы на более ранний срок, потому что убежден: дети должны учиться в современных комфортных условиях.

В Чаинском районе работают 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них в последние годы построены четыре ФАПа. Улучшились условия и в районной больнице: новые санитарные комнаты для хирургов, диагностическое оборудование, входная группа в регистратуре.

– Только в этом году мы помогли обустроиться здесь офтальмологу, психиатру, акушеру-гинекологу. Я ставлю задачу: в ближайшее время решить вопрос нехватки узких специалистов, в том числе укомплектовать новые ФАПы, – заявил Сергей Жвачкин, отметив, что всего по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Чаинский район переехали 18 специалистов.

Спасение подтопляемых

В 2015 году во время паводка Сергей Жвачкин посетил Чаинский район и встретился с жителями микрорайона Нахаловка в Подгорном. Дома этих людей регулярно подвергались затоплению в ходе весеннего половодья. Тогда глава региона принял решение: расселить жильцов и построить в райцентре новый микрорайон Аэропорт, куда бы они переехали.

– Я вырос в небольшом поселке на Оби и знаю, что такое паводок, – сказал Сергей Жвачкин. – Но строительство одних только инженерных коммуникаций для нового микрорайона обойдется в десятки миллионов рублей. И я принял решение: не останавливая проектирования, переселить людей в уже готовое жилье. Мы выделили средства из областного бюджета и переселили 13 семей. В этом году программа продолжится: из подтопляемой зоны переселим еще 14 семей, а это еще почти 50 человек. Строительство нового микрорайона не отменяется. Все должно быть сделано без аврала, как положено.

Серьезное развитие получила инфраструктура района. В населенных пунктах появились новые модульные котельные, а до конца года природный газ придет в 230 домов Коломинских Грив (первые 30 уже газифицированы). В райцентре газифицировать дома планируется по технологии сжиженного природного газа.

– Газпром завершил проектирование завода по производству СПГ в Шегарском районе, который позволит нам газифицировать село Подгорное. Мы вместе с вами достроили первую очередь поселкового газопровода. Впереди еще пять очередей и перевод на газ всех нефтяных котельных, – отметил врио губернатора. – Это потребует из бюджета более 300 миллионов рублей.

Большая областная программа «Чистая вода», стартовавшая в регионе в конце 2016 года, в этом году придет в два чаинских села. Локальные станции водоподготовки, где жители бесплатно смогут набрать чистую питьевую воду, появятся в Новых Ключах и Новоколомине.

Продолжится в районе и ремонт дорог. В прошлом году областная власть выделила на работы в Чаинском районе 21,5 млн рублей, специалисты отремонтировали больше 11 км дорог. В 2017 году на эти цели направлено более 20 млн рублей.

– Прошлый год показал, что мы начали наводить порядок в дорожном строительстве, – сказал Сергей Анатольевич жителям Чаинского района. – Мы не просто ремонтируем, а создаем новую систему работы подрядчиков, в которой главное – не освоить деньги, а улучшить жизнь людей. Я прошу вас активно участвовать в общественном контроле за работами.

Есть контакт!

После отчета Сергей Жвачкин больше часа отвечал на вопросы жителей района. У кого-то наболела проблема ветхого жилья, кто-то интересовался взглядами главы региона на развитие сельского хозяйства. Прозвучали и слова благодарности в адрес врио губернатора за решение о переселении людей из подтапливаемых территорий и за строительство школы в Нижней Тиге.

– Сергей Анатольевич, огромное вам спасибо за этот новый объект, – сказала жительница села Светлана Гусева. – Школа такая красивая, удобная! У детей наконец-то появился теплый туалет. И, конечно, не нарадуемся ФАПу, который ждет своего фельдшера.

Какие-то вопросы Сергей Жвачкин решал прямо на месте. Например, жительница села Стрельниково пожаловалась главе региона, что уже много лет селяне не могут добиться открытия паромной переправы через реку Чаю. Врио губернатора тут же поручил своему заместителю Игорю Шатурному заняться этим.

– Мне сегодня доложили об этой проблеме, – сказал Сергей Анатольевич. – Видимо, обязательно нужно, чтобы губернатор приехал. Даю максимальный срок на решение этого вопроса – четыре недели.

Подводя итог встречи с населением, глава региона подчеркнул, что в решении многих проблем важно участие и областной, и местной власти. Все заданные жителями вопросы Сергей Жвачкин поставил на контроль.

– Это не просто проблемы района, это проблемы, характерные для области в целом, – резюмировал врио губернатора. – Радует, что мы сегодня услышали и слова благодарности. Значит, мы делаем то, что действительно нужно людям.

16 врачей приехали в Чаинский район по программе «Земский доктор».

Буренка на память

В тот же день на главной площади села Подгорного прошел финал губернаторского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия». Гости праздника могли прогуляться по широкой ярмарке и приобрести мед, выпечку, а также изделия из дерева, бересты и игрушки, созданные народными умельцами. Прошелся по красочной ярмарке и глава региона. Рукодельница Екатерина Куликова подарила ему сшитую своими руками забавную корову – для процветания сельского хозяйства.

В тот же день на главной площади села Подгорного прошел финал губернаторского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия». Гости праздника могли прогуляться по широкой ярмарке и приобрести мед, выпечку, а также изделия из дерева, бересты и игрушки, созданные народными умельцами. Прошелся по красочной ярмарке и глава региона. Рукодельница Екатерина Куликова подарила ему сшитую своими руками забавную корову – для процветания сельского хозяйства.

– Мы с подругами уже много лет шьем поделки из лоскутков, ленточек, – рассказала она. – Хотим в будущем открыть свою лавку.

Гала-концерт фестиваля стартовал с награждения победителей фестиваля. В течение года более 400 коллективов, 5 тыс. исполнителей, свыше сотни художников и мастеров декоративно-прикладного творчества из всех муниципальных образований Томской области соревновались за звания лучших. Районы-победители получили денежные премии. По 500 тыс. рублей досталось Шегарскому и Молчановскому районам, по 600 тыс. – Колпашевскому и Первомайскому, по 1 млн – Кривошеинскому и Парабельскому. Гран-при и 3 млн рублей получил Чаинский район.

Гала-концерт фестиваля стартовал с награждения победителей фестиваля. В течение года более 400 коллективов, 5 тыс. исполнителей, свыше сотни художников и мастеров декоративно-прикладного творчества из всех муниципальных образований Томской области соревновались за звания лучших. Районы-победители получили денежные премии. По 500 тыс. рублей досталось Шегарскому и Молчановскому районам, по 600 тыс. – Колпашевскому и Первомайскому, по 1 млн – Кривошеинскому и Парабельскому. Гран-при и 3 млн рублей получил Чаинский район.

– Здорово, что гала-концерт фестиваля «Вместе мы – Россия» мы проводим не в томских концертных залах, а на гостеприимной Чаинской земле, – отметил Сергей Жвачкин. – Ведь Россия – это не только Москва, Санкт-Петербург и областные центры, но и такие красивые, уютные сибирские села, как Подгорное.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» охватит и сельскую местность. Мы получим около 200 миллионов рублей из федерального бюджета, добавим областные и районные средства. Все эти деньги будут направлены на благоустройство наших городов и районов. На что именно направить эти ресурсы, решат жители. Я запрещаю главам поселений навязывать людям свою точку зрения и облагораживать территории вокруг своих администраций.

Сергей Жвачкин, врио губернатора Томской области