Расхожее утверждение: нет для человека ничего дороже здоровья. А что такое здоровье? Какую роль в его поддержании играют врачи, а какую – сами граждане? В преддверии Дня медицинского работника редакция областных газет «Томский вестник» и «Томские новости» при поддержке Департамента здравоохранения ТО пригласила специалистов обсудить эти и другие волнующие людей вопросы за круглым столом.

В круглом столе участвовали:

– Иван Деев, первый заместитель начальника Департамента здравоохранения ТО

– Виталий Грахов, главный врач межвузовской больницы, председатель ТРО российской медицинской ассоциации

– Наталия Николаева, директор Центра женского здоровья

– Игорь Линок, генеральный директор СК «Медика-Томск»

– Виктор Нестеров, главный врач Кривошеинской ЦРБ

– Владимир Сальников, главврач ОГУЗ «Областная детская больница»

ФОТО: МАКСИМ КУЗЬМИН

Кто не чихает, тот молодец?

– В преамбуле к ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» дается толкование понятия «здоровье»: «… это не только отсутствие болезней, но и полное физическое, психологическое и социальное благополучие». Какой процент томичей, исходя из подобной формулировки, можно отнести к категории здоровых?

Виталий Грахов: – Такое определение записано в уставе ВОЗ. Но за более чем тысячелетнюю историю развития медицины врачи больше узнали о болезнях, чем о здоровье. В связи с этим академик Амосов говорил: надо вводить во врачебную практику понятие «количество здоровья». От чего же зависит здоровье? Есть две точки зрения – европейская и азиатская. Европейцы считают, что здоровье на 10% зависит от уровня здравоохранения, 20% – от наследственности, 20% – от образа жизни и 50% – от самого человека. А японцы и китайцы считают, что на 10% здоровье зависит от качества пищи, 20% – от образа жизни и 70% – от образа мыслей.

– У Амосова есть и другое определение: здоровье – это режим ограничений и нагрузок.

У 80% детей, чувствующих себя здоровыми, при обследовании в центре здоровья областной детской больницы выявлены факторы риска различных заболеваний.

– Да, чтобы быть здоровым, человек должен трудиться: вести здоровый образ жизни, принимать адекватную пищу, своевременно отдыхать. Большое значение имеет и среда, в которой он находится. Моя точка зрения: если смотреть с оптимизмом, то значительная часть томичей здоровы, а если говорить о заболеваемости и той среде, в которой мы живем, то ситуация не очень благополучная.

Иван Деев: – Приведенное определение не новое, но в дефинициях ФЗ появилось впервые. Количество здоровых – это интегральный показатель, который сегодня не измеряется. Мы оперируем понятиями групп здоровья. Для медицинского сообщества абсолютно здоровыми являются люди, относящиеся к первой группе здоровья. Условно здоровыми называются люди, которые относятся ко второй группе здоровья. Если говорить о первой группе: детское население – около 12%, взрослое – 7–8%. Вторая группа: дети – 38–45%, взрослые – около 30%. Условно здоровые – это те, кто имеет функциональные нарушения или состояния, которые могут привести к каким-то заболеваниям, но их можно предотвратить. На это направлены программа диспансерного наблюдения и центры здоровья.

– Центры здоровья замеряют физические параметры, но изменить их не в силах. Может быть, велосипедные дорожки гораздо больше влияют на здоровье, чем такие центры?

– Одно не исключает другого. Центры здоровья – некий инструмент, который помогает обнаружить факторы риска и направить человека к специалистам. Человеку говорят: у тебя риск развития гипертонической болезни, ты куришь, и у тебя большой вес – это может закончиться инсультом. Вот тебе рекомендации. Но 85% пациентов кладут бумажку в карман и забывают о ней.

Выбор врача есть. Но управляемый

– Согласно ФЗ пациент имеет право на выбор лечащего врача. При этом есть ограничение: врач не может себе набрать лишнего количества пациентов. Каков выход из подобной ситуации?

Иван Деев: – Сегодня мы достаточно много говорим на тему выбора врача, чтобы люди понимали, что это такое. Вот, скажем, приезжает человек из Томского района и говорит: «Хочу прикрепиться к такому-то врачу в детской поликлинике на набережной Ушайки». Поликлиника вправе отказать, если нагрузка врача превышает норму в 15% от норматива. Но даже когда врач соглашается, пациенту объясняют: по вызову к нему сначала придет участковый врач из Томской ЦРБ, потому что территориально он относится именно к ней, а на последующие визиты в рамках данного случая пациент будет ездить в поликлинику, к которой он прикрепился. Человек отвечает: «Нет, мне это неудобно». И так происходит в большинстве случаев.

Виталий Грахов: – Можно ведь просто взять направление к специалисту из другой поликлиники, который нравится, и получить у него консультацию и лечение.

– Люди жалуются, что им такие направления не дают.

Нормативы ожидания плановой медицинской помощи: поликлиника – максимально 10 дней, стационар – 4 недели.

Иван Деев: – Для направления должны быть медицинские показания, а они есть не всегда. Если все пациенты ринутся к тем врачам, к которым «хочется пойти» (без видимой причины), система никогда не справится.

– Тогда надо объяснить людям: хотите попасть к конкретному специалисту, идите вот таким маршрутом.

Игорь Линок: – Когда фигурирует слово «хотите», надо добавлять «платите». Не вводите, коллеги, в заблуждение ни себя, ни людей.

Наталия Николаева: – У нас почему-то все считают, что разбираются в медицине. Человек вдруг заявляет: «А я не доверяю своему лечащему врачу!» На каком основании? Не станет же он выносить оценку в ситуации со строительством моста. И не будет контролировать атомную станцию. А в медицине каждый мнит себя профессионалом. Самая главная заповедь врача: не навреди. Эта заповедь соблюдается, только не всегда у доктора хватает времени разъяснить пациенту свои рекомендации.

Виталий Грахов: – Надо объяснить людям, что новый закон закрепляет так называемый управляемый выбор врача и медицинской организации.

Эксперимент для людей. Или над людьми?

– Насколько эффективным оказался одноканальный принцип финансирования?

Иван Деев: – Томская область стала одним из первых экспериментальных регионов, где принцип одноканального финансирования был внедрен. Но надо развести две вещи – одноканальное финансирование и фондодержание. Одноканальное финансирование хорошо тем, что в один «мешок» идут федеральные, областные и территориальные средства. Главный врач принимает решение, сколько он тратит на зарплату, сколько на ремонты, сколько на оборудование. А фондодержание дает возможность разделить потоки пациентов на тех, кому требуется специализированная помощь, и тех, кому нужна первичная медико-санитарная помощь.

Игорь Линок: – Умом все, что произнес Иван Анатольевич, я готов поддержать. Да, на словах выглядит красиво. Но, на мой взгляд, мы сейчас производим глобальный эксперимент над пациентами. На деле направления не всегда выдаются. Движение потоков, на которые разделили пациентов, не всегда осуществляется. Как только ввели фондодержание, количество жалоб к нам увеличилось. То, что врачи, глядя в глаза пациенту, говорят: «Я не могу дать направление», – это реальные факты. Я разговариваю и с главврачами, которые гадают: то ли отпустить обращаемость, то ли решать внутренние задачи своего учреждения. Косвенным признаком того, что у фондодержания есть недостатки, является то, что управление здравоохранения Томска постоянно думает над тем, как присоединить отдельно работающие поликлиники к какому-нибудь стационару. Зачем? Чтобы нивелировать издержки фондодержания. Поликлиники, не имеющие стационаров, вынуждены отрывать от себя деньги при выходе больных за пределы своего учреждения. А страдает пациент.

Владимир Сальников: – Мне, как главврачу, безразлично – одно- или десятиканальное финансирование, лишь бы оно было. Когда из одного источника, даже проще отчитываться. Но! Здесь ведь все зависит от наполняемости бюджета, от тарифов. Вот недавно в Томск приезжал Леонид Рошаль и говорил, что надо уравнивать тарифы. А то в одном регионе подушевой норматив 6 тыс. рублей, а в другом 26 тыс. Что касается фондодержания, то в принципе заложена правильная идея: фондодержатель тем меньше платит, чем у него здоровее население. Но что получилось на деле? До эксперимента наша больница функционировала в 100-процентом режиме. А с началом эксперимента – обвал. Больница пустая. Зарплату платить нечем. Фондодержатели решили: зачем направлять деньги в областную детскую, если их можно оставить у себя. От того, что не направляли, количество больных увеличивалось, тяжесть росла. Теперь, когда фондодержатели, кто поумнее, наигрались, ситуация исправилась. Надо было сразу объяснить, что поначалу это дело затратное, ты сделай население здоровым, а потом считай, сколько сэкономишь.

Виктор Нестеров: – Программа модернизации существенно повысила зарплату работникам поликлиники, они стали получать в два раза больше. А в стационаре деньги распределяются неравномерно, в зависимости от характера заболеваний. В хирургии, например, надбавка положена за переломы ключицы, таза, голени. В детском отделении – за бронхиальную астму. Инфекционное отделение вообще осталось за бортом. Логика выбора непонятна.

Иван Деев: – У системы фондодержания безусловно есть проблемы. Но есть и очевидные плюсы. Сегодня в здравоохранении дефицит финансирования программы госгарантий Томской области составляет порядка 40%. Каждый год дефицит уменьшается, и с 2013 года мы его максимально минимизируем за счет федеральных вливаний. Второй момент: система фондодержания стимулирует учреждения-фондодержатели увеличивать количество узких специалистов, чтобы замкнуть помощь на себе.

Виктор Нестеров: – Вопрос дефицита кадров на селе сложнее решать в силу объективных причин. В то же время состояние сельского здравоохранения в последние годы кардинально изменилось в лучшую сторону. Что было и что стало – вещи несравнимые. Сегодня врач в своем кабинете, если он не выглядывает в окно, не отличит, где находится – в Москве или в деревне. А выходит из больницы и попадает в сельскую реальность. За первые два года работы главврачом я принял в штат семь молодых специалистов, из них остались трое. Мы отправляем молодых врачей на повышение квалификации в Томск, Москву, Питер. Возвращаются не все. Даем десятки направлений на целевое обучение – возврат не более 10%. Вроде бы приняли хорошую программу «Земский доктор», по ней к нам приехала одна молодая врач, но приехала на место врача, которая по той же программе уехала в другой регион. Я боюсь, что мы просто обменяемся с соседями специалистами, а количество врачей не увеличится.

Виталий Грахов: – На мой взгляд, имеет смысл вернуться к распределению специалистов после вуза, как это было при советской системе. Государство потратило на тебя деньги – будь добр отработать в глубинке, где всегда существует проблема дефицита врачей.

Владимир Сальников: – Я недавно присутствовал на российском форуме медицинских работников. Доклад делала будущий министр здравоохранения Вероника Скворцова. Под аплодисменты было встречено предложение о возврате системы распределения.

Виктор Нестеров: – Остро стоит проблема обеспечения молодых специалистов местами в детских дошкольных учреждениях. Надо решать вопрос и по найму служебного жилья.

Пациент, излечись сам?

Наталия Николаева: – Мое мнение: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Врач выступает в качестве спасательного круга, консультанта, но главную роль играет сам человек. Говорю об этом, исходя из собственного 15-летнего опыта работы врачом-эндокринологом. Чтобы пациенты выздоровели, надо не просто выписать им лекарство, а порекомендовать поменять образ жизни, привычки. За 12 минут, отведенных на прием, врач должен собрать анамнез, осмотреть больного, выписать рецепт и прочитать лекцию о том, как он должен питаться, работать и отдыхать. Пока больному плохо, он прислушивается к рекомендациям доктора, но по мере того, как его отпускает, он возвращается к пельмешкам. В законе вроде бы прописано, что гражданин в ответе за свое здоровье, но у врача нет механизмов, чтобы проверить это. И еще я всегда удивлялась, почему зимой у меня на приеме 15–20 человек, а летом 10? Оказывается, многим больным летом некогда болеть.

«По большому счету врачи не враги сами себе. Если пациент нуждается в экстренной помощи, он максимально быстро обследуется и получит ее. В то же время бывают ситуации, когда больной направляется в псевдоочередь. Сколько таких больных, мы точно сказать не можем. Нас радует, что число людей, обращающихся с заявлениями о возврате денег, становится все больше. Мы возвращаем деньги. И больницы уже не возражают. Раньше эксперты говорили: в лабораторной карте пациента нет записи о приеме. А больной настаивает, что врач его отправил на прием. Мы верим пациенту. Более того, выявили ситуацию, когда на больного оформлены две карточки, в одной нет записи, а в другой, которая готовится для МСЭ, есть. Чем чаще больные будут обращаться к нам с требованием вернуть деньги, тем быстрее больницы прекратят практику псевдоочередей».

Игорь Линок

Может ли человек прикрепиться к ОКБ?

Нет, потому что это специализированное медучреждение. По той же причине нельзя прикрепить ребенка к областной детской больнице. Но можно выбрать врача внутри отделения ОКБ и ОДБ, если пациент попал туда по направлению.

Юлия Чибисова, начальник отдела государственного экологического контроля Томска областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Юлия Чибисова, начальник отдела государственного экологического контроля Томска областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды: Василий Веревкин, главный санитарный врач Северска:

Василий Веревкин, главный санитарный врач Северска: Сергей Гуленко, заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по ТО:

Сергей Гуленко, заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по ТО: Алексей Торопов, директор Сибирского экологического агентства:

Алексей Торопов, директор Сибирского экологического агентства:

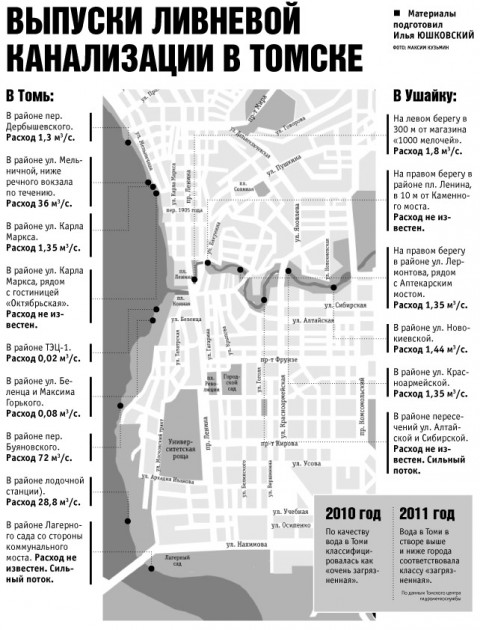

– Река Ушайка включена в список золотых проектов Томской области, и есть соответствующее поручение, чтобы администрация города Томска серьезно занялась рекой с целью создания рекреационной зоны, которая бы прошла через город по перпендикуляру от реки Томи. Проект по расчистке реки был начат в 2010 году, когда реку очистили за счет федеральных средств. На сегодня решены практически все вопросы с врезками, удалось канализовать весь сброс от мокрушинского микрорайона, который до этого сбрасывал отходы в реку, так что ила и помоев в реке уже нет.

– Река Ушайка включена в список золотых проектов Томской области, и есть соответствующее поручение, чтобы администрация города Томска серьезно занялась рекой с целью создания рекреационной зоны, которая бы прошла через город по перпендикуляру от реки Томи. Проект по расчистке реки был начат в 2010 году, когда реку очистили за счет федеральных средств. На сегодня решены практически все вопросы с врезками, удалось канализовать весь сброс от мокрушинского микрорайона, который до этого сбрасывал отходы в реку, так что ила и помоев в реке уже нет.

«Что? Где? Когда?» – это мощное интеллектуальное движение, в котором участвуют свыше 16 тыс. человек на всех континентах. Везде, куда доехала советская эмиграция, играют в спортивную версию ЧГК. Что уж говорить о городах российских: только в Томске постоянно сражаются 39 команд. О жизни томского знатока рассказал игрок команды «Аномалия» Дмитрий Спицко.

«Что? Где? Когда?» – это мощное интеллектуальное движение, в котором участвуют свыше 16 тыс. человек на всех континентах. Везде, куда доехала советская эмиграция, играют в спортивную версию ЧГК. Что уж говорить о городах российских: только в Томске постоянно сражаются 39 команд. О жизни томского знатока рассказал игрок команды «Аномалия» Дмитрий Спицко.

В минувшую пятницу к пересохшей Божьей Росе по собственной инициативе выезжали представители общественной организации «Стриж», однако экологи лишь зафиксировали факт, пояснив журналисту «ТВ», что письмо передадут в городское управление по охране окружающей среды, где вроде и должны разбираться в ситуации.

В минувшую пятницу к пересохшей Божьей Росе по собственной инициативе выезжали представители общественной организации «Стриж», однако экологи лишь зафиксировали факт, пояснив журналисту «ТВ», что письмо передадут в городское управление по охране окружающей среды, где вроде и должны разбираться в ситуации.

Артист всемирно известного Цирка Солнца и многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Данил Калуцких о фестивале: «В целом всем увиденным я доволен процентов на 80. Одни группы были сильнее, другие немного слабее. Ну а тем, кто скажет, что понравилось абсолютно все и на все 100%, не верьте – это вранье»

Артист всемирно известного Цирка Солнца и многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Данил Калуцких о фестивале: «В целом всем увиденным я доволен процентов на 80. Одни группы были сильнее, другие немного слабее. Ну а тем, кто скажет, что понравилось абсолютно все и на все 100%, не верьте – это вранье»

– В Москве я точно так же смотрю в окно, на березы. «Отчего так в России березы шумят» я мог бы написать и здесь. Но мысли о Томске для меня самые ценные. Это уникальный и сверхчувствительный город. Какая в нем должна быть аура, если только для «Любэ» там, «во глубине сибирских руд», я написал около 30 песен? В Москве такое невозможно…

– В Москве я точно так же смотрю в окно, на березы. «Отчего так в России березы шумят» я мог бы написать и здесь. Но мысли о Томске для меня самые ценные. Это уникальный и сверхчувствительный город. Какая в нем должна быть аура, если только для «Любэ» там, «во глубине сибирских руд», я написал около 30 песен? В Москве такое невозможно…

Из года в год Андреев практически не меняется внешне и сейчас, в 58 лет, выглядит чуть ли не моложе, чем 10–15 лет назад. «Всем нам, всей моей семье лет не много», – утверждает поэт

Из года в год Андреев практически не меняется внешне и сейчас, в 58 лет, выглядит чуть ли не моложе, чем 10–15 лет назад. «Всем нам, всей моей семье лет не много», – утверждает поэт

С заявлением о просрочке долга ОАО «ТГК-11» и МУП «Томский энергокомплекс» обратились в суд еще в декабре прошлого года. После нескольких отсрочек на этой неделе наконец-то состоялось заседание, на котором претензии ТГК-11 к «Контуру» были признаны обоснованными.

С заявлением о просрочке долга ОАО «ТГК-11» и МУП «Томский энергокомплекс» обратились в суд еще в декабре прошлого года. После нескольких отсрочек на этой неделе наконец-то состоялось заседание, на котором претензии ТГК-11 к «Контуру» были признаны обоснованными.

Основным нервом выступлений стала критика спешно принятых поправок в закон митингах, устанавливающих огромные штрафы. Оппозиционеры назвали этот документ «прямой дорогой к фашистскому государству».

Основным нервом выступлений стала критика спешно принятых поправок в закон митингах, устанавливающих огромные штрафы. Оппозиционеры назвали этот документ «прямой дорогой к фашистскому государству». — Можно долго кричать: «Долой!» Но не будем забывать — короля делает свита. Пора устанавливать порядок — приближаются выборы мэра Томска: давайте покажем, что можем выдвинуть достойного оппозиционного кандидата. А сегодня предлагаю обратить внимание на положение директора музыкальной школы № 4 — он голодает почти неделю, протестуя против увольнения по 278 статье… Считаю, что человек, отдавший жизнь служению детям, должен быть восстановлен в своих правах. Право на труд любого гражданина должно быть защищено!

— Можно долго кричать: «Долой!» Но не будем забывать — короля делает свита. Пора устанавливать порядок — приближаются выборы мэра Томска: давайте покажем, что можем выдвинуть достойного оппозиционного кандидата. А сегодня предлагаю обратить внимание на положение директора музыкальной школы № 4 — он голодает почти неделю, протестуя против увольнения по 278 статье… Считаю, что человек, отдавший жизнь служению детям, должен быть восстановлен в своих правах. Право на труд любого гражданина должно быть защищено! Отличительной чертой митинга 12 июня стало минимальное количество политических плакатов — всего 4-5 штук. Может, народ уже побаивается каким-то боком попасть под действие нового закона? (Напишешь хлесткий лоузнг и будешь потом оправдываться в суде «за оскорбление личности». Хором кричать все-таки не так опасно). Но пока акция прошла исключительно мирно: нарушений не было, и ничей кошелек в результате выражения протеста не пострадал.

Отличительной чертой митинга 12 июня стало минимальное количество политических плакатов — всего 4-5 штук. Может, народ уже побаивается каким-то боком попасть под действие нового закона? (Напишешь хлесткий лоузнг и будешь потом оправдываться в суде «за оскорбление личности». Хором кричать все-таки не так опасно). Но пока акция прошла исключительно мирно: нарушений не было, и ничей кошелек в результате выражения протеста не пострадал.