Физический закон сохранения энергии действует неумолимо и не ведает исключений. А для выполнения юридического закона о сбережении энергии людям приходится прилагать много сил и средств. Каких успехов удалось достичь? Что и почему не получается? Как преодолеть многочисленные препятствия? Об этом рассуждали в редакции «ТН» участники круглого стола по энергосбережению.

– Какие проекты по внедрению энергосберегающих технологий были реализованы в Томской области и каковы сроки их окупаемости?

Антон Кобеев: – Реновация домов первых массовых серий, в частности модернизация 5-этажного жилого дома по пр. Комсомольскому, 71. Там был утеплен фасад, заменены окна, модернизирован тепловой пункт, надстроена мансарда. Данный проект был реализован городской администрацией совместно с частным инвестором и дал неплохой эффект. Расход тепла в доме сократился на 43%, расход горячей и холодной воды – на 25%. Эффект по водопотреблению в основном был достигнут не за счет энергосберегающих технологий, а за счет установки во всех квартирах индивидуальных приборов учета. Люди просто стали экономить.

– Вы посчитали срок окупаемости инвестиций в этот проект?

– С позиции энергосбережения – лет 20–25.

Ольга Марьясова: – Это срок окупаемости для кого – для инвесторов, города, жителей? Каков механизм возврата вложенных средств?

Антон Кобеев: – Экономический эффект получат жители, они будут меньше платить за коммунальные ресурсы. Это был пилотный проект, предусматривающий вложения не только городского бюджета, но и частных инвесторов.

Иван Клюев: – Этот дом можно рассмотреть с той точки зрения, как на рубль, вложенный из бюджета, был привлечен рубль из внебюджета за счет достройки мансарды. Для области это показатель привлечения внебюджетных средств.

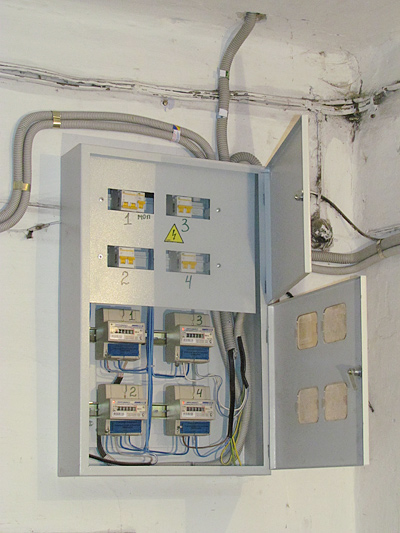

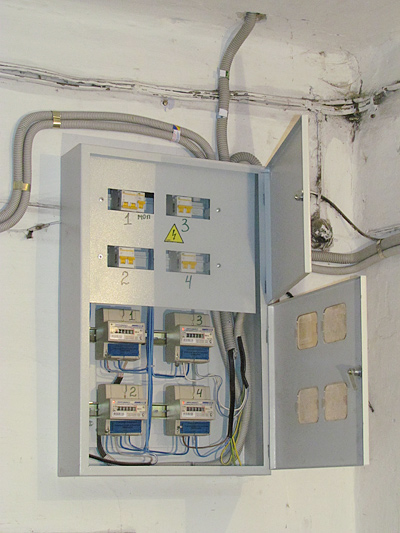

Минувшим летом «Томскэнергосбыт» совместно с областью делал проект по дому на ул. Тверской, 90б. Наша задача заключалась в том, чтобы дом достиг класса энергоэффективности А по потреблению тепловой энергии. Эту задачу мы выполнили при небольшом вложении средств. На двухэтажный 16-квартирный дом потратили около 5,5 млн рублей. Сделали там утепление по типу вентилированного фасада, утепление чердачных перекрытий, утепление пола над холодным подвалом. Провели капремонт системы отопления и электроснабжения, установили автоматический тепловой узел, вместо открытой системы водоразбора горячей воды сделали закрытую, заменили деревянные окна на пластиковые с трехкамерными стеклопакетами, установили индивидуальные приборы учета и провели ряд других энергосберегающих мероприятий.

Сроки окупаемости этого проекта мы не считали. Но, судя по нашему опыту на других объектах, мероприятия, которые, по сути, являются капитальным ремонтом, окупаются только как прямые инвестиции (без процентов по кредитам) минимум за 15 лет. Если эти мероприятия рассматривать в рамках энергосервисного контракта, то они вообще не окупятся. Точка возврата даже привлеченных кредитных средств – далеко за 25 лет.

Однако главная задача была выполнена? нам удалось сократить потребление теплоэнергии в доме более чем на 50%. И это повысит качественный уровень проживания в доме. Плата в квитанциях за тепло у жителей снизилась. Причем нужно отметить, что это маленький дом, на больших объектах экономия будет еще выше.

Кроме того, на примере этого проекта мы отстроили механизм, когда сами жители участвовали в софинансировании капремонта и модернизации дома, это была своеобразная экспериментальная площадка.

Антон Кобеев: – Если говорить о возврате инвестиций, то правильнее будет рассматривать это на примере бюджетных учреждений. Потому что 261-й закон обязывает нас как муниципалитет к 2015 году снизить потребление энергоресурсов на 15%. Для этого до мая 2010 года муниципалитету нужно было разработать муниципальную программу энергосбережения, такую же программу должно было разработать каждое муниципальное учреждение. А до конца 2012 года все муниципальные учреждения должны были пройти энергетический аудит. По результатам этих энергетических обследований аудиторы выяснили, где и какие энергосберегающие мероприятия можно провести и какой эффект они дадут.

Быстрой окупаемостью считается 3–5 лет, средней – 5–10 лет, долгой – больше 10 лет. По муниципалитету картина получилась следующей. Быстро окупаются мероприятия в сфере электросбережения: замена ламп накаливания на люминесцентные или на светодиоды, установка автоматики. Быстро окупается также модернизация систем отопления. В обоих случаях затраты энергосервисной компании возмещаются довольно быстро. А вот любые работы, связанные с утеплением фасадов, окупаются долго.

– В массовом строительстве энергосберегающие технологии используются? Или пока это удел отдельных экспериментальных проектов?

Павел Семенюк: – Сегодня львиная доля всех энергоресурсов тратится в социальной сфере на отопление зданий – 60–70% от общего потребления. Поэтому внимание, которое законодатели уделили этому вопросу, совершенно оправданно. Чтобы выполнять законы об энергосбережении (от 1994 и 2008 года), были созданы критерии. В строительстве это СНиП «Тепловая защита гражданских зданий». Там есть таблица, в соответствии с которой все здания разделены по классу энергетической эффективности – A, B, C и D.

Если посмотреть, как по классу энергоэффективности распределяется жилой фонд во всей стране, то две трети домов, если не три четверти, относятся к самому низшему классу D.?Всерьез за энергосбережение государство взялось только начиная с 2000 года, с этого времени здания наконец начали строить и эксплуатировать как предписано законодательством.

ТДСК выполняла все требования по энергосбережению с первого дня их вступления в силу. И некоторых результатов мы достигли. Это не только энергоэффективные детский сад и жилой дом, но и все дома, которые мы за эти годы построили.

Мы ежегодно вводим в эксплуатацию до 400 тыс. кв. м жилья, с 2000 года мы построили около 5 млн кв. м, причем не только в Томске. И все, что мы строим, соответствует классу С как минимум, а большая часть соответствует классу В. -Например, наши многоэтажные панельные дома системы «Каскад» имеют класс В+.

Эти показатели подтверждаются и в ходе эксплуатации зданий. Отслеживать ситуацию в своих домах мы можем благодаря тому, что большинство построенного нами жилья обслуживает наша же управляющая компания (примерно 1 млн кв. м – десятую часть всего жилого фонда Томска). По данным администрации города Томска, чьи специалисты в 2011 году провели сравнительный анализ энергопотребления жилого фонда, дома построенного нами мкр. Радужного потребляют на 39% меньше тепла, чем кирпичные дома в районе пр. Комсомольского.

Государство требует, чтобы современные дома как минимум соответствовали классу энергоэффективности С. В перспективе планируется перейти на класс В, но пока и строители, и потребители к этому не готовы, так как стоимость такого жилья будет значительно выше.

– Какие способы повышения энергоэффективности приносят наибольшую экономическую выгоду?

Павел Семенюк: – Большинство строительных компаний, в том числе ТДСК, при строительстве домов используют пассивную систему энергосбережения. Она предусматривает строительство теплоэффективных ограждающих наружных конструкций, ограничение воздухообмена с помощью современных окон, автоматизацию тепловых узлов и тому подобные мероприятия. При этом дальнейшее увеличение тепловой изоляции наружных конструкций бессмысленно, так как очень дорого и не дает того эффекта, который позволил бы окупить вложения.

Есть также активная система энергосбережения, когда применяются тепловые насосы, солнечные батареи, рекуператоры и прочее современное оборудование. Эту систему мы опробовали при строительстве индивидуального дома в поселке Зональная Станция и здания детского сада в микрорайоне Зеленые Горки.

Чем меньше здание, тем сложнее обеспечить его энергоэффективность. Тем не менее одноэтажный дом в поселке Зональная Станция при нормативе потребления 221 кДж на 1 кв. м фактически потребляет 92 – в 2,5 раза меньше.

Здание детского сада имеет класс энергоэффективности А.?По сравнению с таким же садиком класса С мы получили снижение потребления тепла в 2,5 раза. Но когда мы провели анализ, то оказалось, что экономического эффекта достичь нам не удалось. Главная причина заключается в превышении тарифа на электрическую энергию над тепловой в четыре раза (детский сад платит за электроэнергию по тарифу для промышленных предприятий). И вся экономия тепла была «съедена» повышением расхода электричества на энергосберегающиее оборудование.

Очевидно, что сегодня при таком разрыве в цене между тепловой и электроэнергией никто об энергосбережении с помощью активных систем думать не будет, потому что это убыточно.

После этих экспериментов мы сделали для себя вывод, что при нынешней тарифной политике выгоднее развивать пассивную энергосберегающую систему.

Ольга Марьясова: – Въезжая в новые дома, томичи тут же сталкиваются с проблемой платежей за электроэнергию на ОДН и начинают с ней бороться. Почему бы сразу не оборудовать новый дом умной системой учета электроэнергии? Неужели это сильно увеличит капитальные затраты?

Если в квартирах и местах общего пользования поставить многотарифные приборы учета с функцией автоматической передачи данных, то в доме можно будет нормально сводить баланс потребления электроэнергии. И жители никогда даже не вспомнят про этот ОДН.

Павел Семенюк: – Это делать бессмысленно и невыгодно. Причем не только для строителей, но и для жильцов.

Ольга Марьясова: – Для населения это выгодно. Несколько лет назад по инициативе Михаила Яворского, который в то время руководил нашим центром управления энергосбережением, мы провели эксперимент с многотарифными приборами учета электроэнергии. В магазинах таких приборов в то время еще не было, так как томичи про многотарифный учет не знали. Мы заказали 10 приборов с завода, установили их в квартирах сотрудников центра и каждый день записывали показания, вели учет. При этом своих привычек сначала особо не меняли, не старались специально включать стиральные машины или другие приборы ночью, когда электричество дешевле. Экономия была ощутимой. А при переводе самого затратного энергопотребления в ночной режим срок окупаемости многотарифных счетчиков становится заметно меньше.

Но проблема в том, что большинство индивидуальных электросчетчиков, а также общедомовые приборы учета почти везде еще однотарифные. И в результате за внутриквартирное потребление владельцы многотарифных счетчиков платят меньше, а за ОДН столько же, сколько и все остальные жители дома. Кроме того, многотарифные приборы учета сейчас невыгодны для юридических лиц, так как там совершенно другие тарифы. Но если это применять комплексно, для всего дома, то эффективность однозначно станет намного выше.

Иван Клюев: – Когда мы ставим в домах автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), то одновременно устанавливаем многотарифные электросчетчики и сразу же включаем туда несколько тарифов. Но многотарифный учет сейчас уже не так актуален. Раньше экономический эффект для населения от перехода на расчет по зонным тарифам был существенный, а на сегодняшний день он не очень заметен. В связи с чем сроки окупаемости многотарифных счетчиков значительно увеличились.

Но что касается установки АСКУЭ, то для населения это действительно очень выгодно. И если такую систему устанавливать сразу при строительстве дома, то увеличение затрат будет несущественным, а эффект и удобство в последующей эксплуатации, в том числе в части одновременности съема показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета, будет огромен.

– Насколько реально увеличить эффективность самой системы городского электро- и теплоснабжения?

Сергей Гончаров: – У нас два направления производственной деятельности – генерация электроэнергии и выработка и транспортировка тепла. Когенерация (выработка электроэнергии и теплоэнергии) в условиях курса на энергоэффективность – наиболее верное направление развития томской энергетики. Это позволяет ТГК-11 обеспечить уровень надежности и качества энергоснабжения потребителей, конкурентные цены на производимую электрическую и тепловую энергию. Мы занимаемся сбытом тепловой энергии населению и организациям напрямую.

Сегодня в Томском филиале ОАО «ТГК-11» для исполнения Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» реализован ряд необходимых мероприятий. Комплекс этих конкретных долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных мероприятий реально способен увеличить эффективность системы городского электро- и теплоснабжения, обеспечить экологическую безопасность эксплуатации объектов, экономию топлива и других ресурсов, снижение энергопотерь.

Нами разработана программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которая ежегодно актуализируется и последовательно выполняется. При разработке программы учитывались наиболее перспективные и современные решения в области энергосбережения. Эти четыре кита энергоэффективности следующие: программа модернизации и реконструкции, расчет топливно-энергетических балансов, энергоаудит и приборный учет. Работаем по всем направлениям.

В 2011 году проведено энергетическое обследование ГРЭС-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 и «Тепловых сетей». По итогам обследования получен энергетический паспорт. Среди реализованных проектов по внедрению сберегающих технологий такие, как применение газотурбинных технологий (в 2013?году введена в эксплуатацию ГТУ-16 на ТЭЦ-1), установка приборов учета и регулирования, снижение прямых и технологических потерь энергоресурсов, повышение КПД энергоустановок при их модернизации и реконструкции, использование инновационных разработок при модернизации, ремонтах и реконструкциях генерирующих объектов (установка гидромуфт, частотно-регулируемых приводов и т.?д.).

Жителям Томска, конечно, важнее именно качество транспортировки тепловой энергии и стоимость коммунальных ресурсов. И здесь у нас есть необходимые мероприятия по энергосбережению. Например, в районе Московского тракта мы будем переводить на изопрофлекс 6,6 км сетей. Это новый современный материал, который позволяет снизить потери при транспортировке тепла. Данный проект стоимостью 83 млн рублей позволит снизить потери тепла на этом участке в три раза.

На магистральных сетях мы укладываем предизолированные трубы с изоляцией из пенополиуретана. В изоляции заложен провод, который позволяет нам измерять ее влажность. Помимо высокой энергоэффективности у таких труб существенно больше срок эксплуатации, что позволяет экономить на ремонте.

Кроме того, мы создали программу по замене системы учета потребления тепловой энергии. Это позволит повысить точность учета расхода теплоэнергии в сетях во всем городе. Сама система такого учета у нас уже есть, все наши теплотрассы мы видим в электронном виде. Сейчас любой инспектор может открыть эту программу, посмотреть, где какие параметры теплосети, и принять соответствующие меры по их приведению к нормативным показателям. Причем не только на теплотрассах, но и в домах.

– Какой смысл поставщикам тепла снижать потери и повышать энергоэффективность, если их доход зависит от того, как много тепла они продадут?

Сергей Гончаров: – Тариф на тепло постоянно растет, и для нас это опасно. Так что внедрение энергосберегающих технологий для нас вопрос выживания. Экономический эффект получим и мы, и жители – они будут меньше платить за коммунальные ресурсы.

Николай Суходолов: – Кроме того, сегодня более 82% всей тепловой нагрузки приходится на абонентов с приборами учета. Поэтому у нас нет возможности продавать столько тепла, сколько можем произвести. Автоматизированные системы тепловых узлов берут столько тепла, сколько нужно зданию, лишнее тепло продать им невозможно.

Наконец, нам выгодно работать над снижением потерь, чтобы отдавать высвобожденные мощности новым абонентам. Например, тем же строительным компаниям типа ТДСК, которая активно застраивает целые микрорайоны и нуждается в подключении домов к системе электро- и теплоснабжения.

Николай Супренов: – Потери, которые несут энергетики на сетях, закладываются в тариф в размере не выше определенного норматива. Поэтому предприятиям невыгодно иметь сверхнормативные потери, так как это их прямые убытки, которые никем не будут оплачены или компенсированы.

Кроме того, государство сейчас ограничивает рост тарифов. Если когда-то темп роста тарифов доходил до 20% и выше, то сейчас это 6–7%. Это стимулирует коммунальные компании снижать внутренние расходы, в том числе за счет мероприятий по энергосбережению.

– Какими способами потребление энергии могут снижать в доме сами жители?

Татьяна Ховрина: – За шесть лет, что я работаю председателем ТСЖ, плату за электроэнергию на ОДН нам удалось снизить в два раза. Основной эффект дала замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие. В дальнейшем планируем постепенно менять их на светодиодные.

Что касается тепловой энергии, то наш дом оборудован автоматическим узлом учета, и эта система себя оправдывает. Но только в тех случаях, когда параметры теплоносителя на входе в дом соответствуют техническим условиям. В предыдущие годы параметры теплоносителя были ниже нормы, поэтому автоматика работала неэффективно. Сейчас энергетики ситуацию исправили, и автоматический узел учета тепла дает очень большой экономический эффект.

Юрий Королев: – Хоть какой-то результат в энергосбережении мы, как обычно, получаем не за счет поощрения за эффективность, а за счет страха перед наказанием. Например, поставила ТДСК тепловой насос, и выяснилось, что лучше бы его не ставили, так как денег ушло больше, чем выиграли. В других странах, например в Чехии, тем, кто ставит такой насос, дают 50-процентную скидку на электроэнергию. Поставил ты автоматику в Германии или Дании, и государство компенсирует тебе 80% затрат. Хочешь поставить ветряной двигатель, государство дает тебе беспроцентный кредит.

А у нас законодатель сказал снизить на 15% энергопотребление и, если не сделаешь, накажет тебя увольнением с должности. Поэтому надо полностью менять сам подход к энергосбережению, делать упор на мерах поощрения. Тогда у всех появится хороший стимул внедрять энергосберегающие технологии везде, где только можно и нужно.

Ольга Марьясова: – Юрий Константинович абсолютно прав. Сейчас никто не задумывается всерьез об экономическом обосновании проводимых мероприятий, особенно когда речь идет о вложении бюджетных денег. Пока все участники процесса не станут экономически заинтересованы, никаких серьезных сдвигов ждать не стоит. В основном, как показывает практика, каждый тянет одеяло на себя, а о синергетическом эффекте никто и не думает.

Справка «ТН»

Энергосервисный контракт – договор, предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком (№?261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Фото: Юлия Семенихина