Томский симфонический оркестр попал в самое сердце жителей Забайкалья и Иркутска

Крики «Браво» еще звучат в головах музыкантов Томского академического симфонического оркестра. Седьмая симфония Шостаковича живет в сердцах и умах жителей Восточной Сибири. Гастроли Томской филармонии с революционным проектом «Седьмая. Шостакович. Концерт-действо» стали историческими для трех регионов России: Томской и Иркутской областей и Забайкальского края.

В двух регионах, пригласивших главный профессиональный творческий коллектив Томской области, симфония № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича звучала впервые. Томский оркестр дополнил свою гастрольную карту двумя городами, где ни разу не выступал за свою почти 80-летнюю историю. Соединение классической музыки с современными технологиями – светоинсталляцией, дополненной видеомэппингом – это новый этап развития академического искусства, которое становится всё ближе и понятнее людям самых разных возрастов.

Итог каждого выступления – единение. Невероятная любовь к собственной стране, восхищение стойкостью и силой духа советского народа, открытие и эпитет «навсегда» с великой музыкой Шостаковича.

Ровно 7 дней в пути. Поезда. Города. Сцены. Браво! Вы – лучшие! И слезы… Слезы гордости, счастья и благодарности… Как всё прошло – в нашем фоторепортаже.

30 марта, плавно перетекающее в 31-е: выступление на сцене Большого концертного зала в Томске, вечерний автобус до Юрги, ночная посадка на поезд Москва-Чита. «Вы не поверите: поезд должен был приехать на третью платформу, а для нас остановится на первой», – радостно сообщали друг другу артисты, выходя на перрон. Такой приятный и очень важный сюрприз приготовила артистам главный администратор филармонии Любовь Габова.

Успеть коллективу из более чем 80 человек за 2 минуты (именно столько длится стоянка поезда в Юрге) не просто войти в вагоны, но и погрузить инструменты, – отдельное мастерство. Оркестр вез с собой контрабас, там-там и арфу! Обычно в гастрольных поездках крупные инструменты предоставляет принимающая сторона. Но… в Чите вообще нет своего симфонического оркестра, а значит, и нужных инструментов. Оркестр в Иркутске укомплектован сильно скромнее томского.

История создания Седьмой симфонии, история её первых исполнений являют собой живую легенду. За сутки до выступления в Чите музыкальный редактор Томской филармонии Татьяна Веснина нашла информацию о том, что Томск имеет непосредственное отношение к первому исполнению «Ленинградской» Шостаковича. Одним из музыкантов в осаждённом Ленинграде был томич! Потом этот артист играл в Томском симфоническом оркестре. А сегодня эту симфонию играют его младшие коллеги в разных городах нашей страны. Вот так великая музыка проходит сквозь время и пространство, связывая прошлое, настоящее и будущее.

Наталия Чабовская,

директор Томской областной государственной филармонии

Кстати, для контрабаса и арфы были куплены билеты – в пассажирском вагоне они занимали отдельные места. Остальные музыкальные инструменты были размещены на третьих полках.

Дорога до Читы – больше двух суток. Что делают артисты оркестра в поезде?

Спят после серьезного концерта главного абонемента сезона, играют в настольные игры, отмечают дни рождения коллег! 31 марта именинницей была Евгения Кузнецова (ударные), 1 апреля – день рождения скрипача Евгения Артамонова. Именинники не стали изменять традиции и угощали коллег пирогами, которые заказывали прямо к поезду.

Спорят! Обсуждали важный музыкальный вопрос современности: допустимы ли аплодисменты между частями в симфонии?

Репетируют! Размеренный стук колёс и стремительные соло проезжающих мимо поездов украсила, например, партия трубы из Седьмой симфонии Шостаковича: Александр Ступаненко устроил репетицию в тамбуре, играл еле слышно, чтобы не потревожить пассажиров. Почти все без исключения читали ноты.

«Седьмая. Шостакович. Концерт-действо» – программа, которая 2 апреля была исполнена в Большом концертном зале Забайкальской краевой филармонии в рамках 48-го Международного фестиваля искусств «Цветущий багульник».

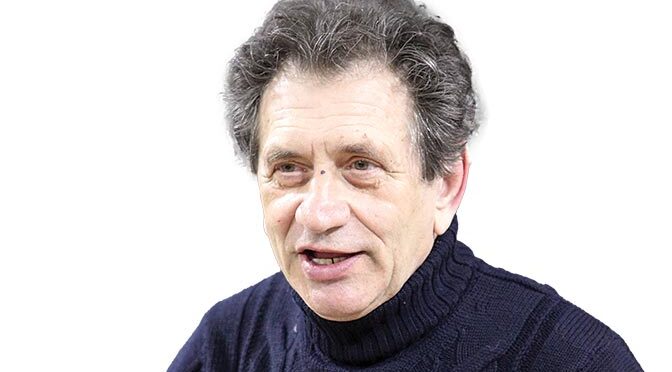

В зале полная темнота. Только два луча высвечивают на сцене ведущих – Наталию Чабовскую, кандидата искусствоведения, директора Томской филармонии и Семена Промое, концертмейстера Томского академического симфонического оркестра. Он говорит от имени Шостаковича. Она – рассказывает историю написания и жизни симфонии.

«Седьмая. Шостакович. Концерт-действо» – проект, который объединяет великую патриотическую музыку с современными технологиями. Малоизвестные фото- и видеохроники блокадного Ленинграда, видеомэппинг, световые эффекты — всё это помогает слушателю понять, о чём – здесь и сейчас – с ним говорит композитор.

Игорь Берендеев, дирижёр

«…В зале тишина. Застыло время. В каждое сердце входит музыка, которая поведает о том, что было со страной, а, значит, было с нами <…> Каждое успешное исполнение Ленинградской симфонии может стать эквивалентом минимум нескольких транспортов с вооружением». После этих слов дирижер Игорь Берендеев трепетно выносит скрипку, передает ее концертмейстеру, и Семен Промое занимает свое место в оркестре. А Игорь Берендеев встает за дирижерский пульт.

На светодиодном экране редкие кадры: малоизвестные портреты Шостаковича, первые афиши Симфонии, имена музыкантов, которые играли эту музыку в блокадном Ленинграде, сам город, который еще живет «до войны», красивые люди и счастливые лица. Но… случается нашествие. Огонь, взрывы, едкий дым, голод и неминуемая смерть. Хроники блокадного Ленинграда взрываются видеомэппингом – огонь распространяется с экрана на кулисы, стены, потолок. Дым не чувствуешь носом, но он уже проникает в мозг. Журавли, как символ погибших, кружат по всему зрительному залу. Застыли все – и взрослые, и дети. Стесняясь, смахивают слезы взрослые, даже мужчины. Оркестр – как армия, работает слаженно и четко, подчиняясь руке дирижера. Каждый кадр, каждый луч света, каждый графический элемент четко совпадает с музыкальными тактами композитора.

Дмитрий Шостакович в самые страшные годы войны сумел написать музыку, которая стала символом стойкости. В блокадном Ленинграде был собран целый симфонический оркестр, который сумел исполнить музыку так, что даже фашисты признали: если в этой стране в такое время рождается такая музыка, то этот народ не победить.

Символ Победы – финал симфонии. Зрительный образ – белые самолетики. Их можно считать письмами, полетевшими во все концы необъятной Родины, можно – улетевшими душами, которые выстрадали Победу. Их стоит назвать ангелами, которые сопровождают непобедимую Россию.

– Зрительные образы служат очень технологичным способом донести удивительную и восхитительную классическую музыку в самое сердце современных молодых людей, – говорит Дмитрий Масаидов, видеоинженер, художник (Москва). – Здорово, что и меломаны находят свой «изюм» в таком образном ряде. Мастерство Томского оркестра восхищает. Картинки именно дополняют мастерское исполнение симфонии.

На сценах Забайкальской и Иркутской филармоний работал расширенный состав Томского академического симфонического оркестра – 84 музыканта. Ровно столько, сколько задумал Шостакович в своей партитуре. После того, как прозвучали последние ноты, залы, рассчитанные на 750 и 455 мест соответственно, взрывались бурными аплодисментами. Публика долго не отпускала артистов – музыкантов были готовы носить на руках. Тёплый приём был ожидаем, но от этого не менее приятен.

– Мы очень рады, что Томская филармония нашла возможность стать участником фестиваля «Цветущий багульник», – отметила Юлия Еренкова, директор Забайкальской краевой филармонии им. О.Л. Лундстрема. – Очень рады, что нашла время и посетила этот концерт министр культуры края – Ирина Вячеславовна Левкович. Проект Томской филармонии покорил забайкальских зрителей! Мы надеемся вновь увидеть и услышать Томский оркестр на нашей сцене!

А 3 апреля поезд Владивосток-Москва мчал артистов в Иркутск. В числе бонусов передвижения по железной дороге – завораживающие пейзажи за окнами, приятное времяпрепровождение за разговорами по душам. Следующим новым городом на гастрольной карте Томского симфонического оркестра стал Иркутск. 4 апреля индивидуальные репетиции музыкантов начались в фойе Иркутской областной филармонии. Общая репетиция и настройка оборудования. Взрослые слушатели и достаточно много зрителей возраста держателей «Пушкинской карты».

«Я регулярно просматриваю сайт Иркутской филармонии, и как только увидела, что будет исполняться Седьмая симфония Шостаковича, сразу же купила билет, – рассказала пришедшая на концерт Влада Долгих, преподаватель педагогического вуза. – Легендарное произведение! Очень хотелось его послушать. Не помню, чтобы в Иркутске исполнялась эта симфония. А когда заметила, что исполнять её будет Томский симфонический оркестр, обрадовалась ещё больше. Я ведь несколько раз была в Томске, и имею представление об этом замечательном городе. Хотелось посмотреть на вашу динамику, на ваше настроение». Спутником Влады стал сын Роман, 15-летний парень оплатил билет «Пушкинской картой».

Просветлённые лица слушателей, продолжительные овации, многочисленные «Браво» – прекрасное завершение официальной части гастролей.

Перед дорогой домой артистов ждал подарок от родной филармонии: экскурсия на Байкал – озеро, окутанное красивыми легендами. Прогулка по замёрзшему «священному морю» подарила оркестрантам незабываемые впечатления и зарядило силами как минимум на предстоящий творческий сезон.

Премьера проекта «Седьмая. Шостакович. Концерт-действо» состоялась в Томске 22 июня 2023 года. Все три показа были разными: и по исполнению, и по визуализации музыки. Как и любое живое выступление симфонического оркестра, каждый показ неповторим. Проект живет и развивается, имеет большой успех и требует продолжения. Следующая встреча зрителей с музыкой и технологиями состоится 22 июня 2024 года в Большом концертном зале Томской филармонии. Это очень нужно людям!

Справка «ТН»

«Цветущий багульник» – одно из главных культурных событий Забайкальского края. В центральной прессе его именуют «энциклопедией культурного Забайкалья», а в регионе считают главным культурным брендом. Цель проекта — знакомство с шедеврами мировой музыкальной культуры, сохранение и приумножение духовного и нравственного потенциала жителей края. Фестиваль проводит Забайкальская краевая филармония им. О.Л. Лундстрема при поддержке Правительства Забайкальского края и Министерства культуры Забайкальского края. Партнеры фестиваля в этом году – ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» и Московская государственная академическая филармония. В рамках фестиваля выступают ведущие творческие коллективы страны. В 2024 году хедлайнером проекта фактически стал Томский академический симфонический оркестр.

Автор: Ирина Гюнтер

Фото: Ксения Чечельницкая и Ольга Миллер