Подведены итоги юбилейного – XX регионального конкурса журналистского мастерства «Акулы пера-2023»

Нынешний конкурс журналистского мастерства, который проходит в Томской области двадцатый раз, побил все мыслимые и немыслимые рекорды по числу предоставленных на суд компетентного жюри публикаций и сюжетов.

Всего в адрес конкурса «Акулы пера-2023» поступило 780 (!!!) работ, опубликованных в печатных средствах массовой информации и на интернет-ресурсах, вышедших в свет в эфирах теле и -радиокомпаний в 2023 году.

В конкурсе приняли участие представители и коллективы большинства СМИ региона. Газеты: «Томские новости», «Академический проспект» (Томский научный центр СО РАН), «Диссонанс» (Асиновский район), «Земля чаинская» (Чаинский район), «Знамя» (Молчановский район), «Колпашевская газета» (Колпашевский район), «Лесной вестник» (Асиновский лесопромышленный парк), «НА здоровье» г. Томск, «Нарымский вестник» (Парабельский район), «Наука в Сибири» (СО РАН), «Образ жизни. Регион» (Асиновский район), «Районные вести» (Кривошеинский район), «Северная правда» (Каргасокский район), «Сельская жизнь» (Зырянский район), «Таёжный меридиан» (Тегульдетский район), «Томский манометр» (ООО «Манотомь»). Телекомпании: ГТРК «Томск», «Томское время», студия АСТВ (Асиновский район), ТРК «СТВ» (г. Стрежевой), «Телевидение Колпашева» (Колпашевский район), СВ «Колокольня». Радиостанции: Радио «Сибирь», Радио «Томский Благовест», ТРК «СТВ» (г. Стрежевой), «Авторадио Колпашево (Колпашевский район). Журналы: «Мой народ», «Ваши личные финансы», «ПроТЭКтор» (ООО НТП «ТЭК»). Интернет-площадки: «Tomsk.ru», «Томский обзор», «Томская интернет газета», РИА «Томск», СМИ Томской Епархии, интернет-журнал «Штурман» (Центр «Планирования карьеры»), медиа «Подтекст», медиа проект «Увлекайся», Телеграм-канал администрации Парабельского района. Пресс-службы: ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Горсети», НИ ТПУ, администрация Томского района г. Томска, Томская областная филармония, Высшая школа журналистики НИ ТГУ, Детский технопарк «Кванториум».

Номинантами члены жюри конкурса – члены Правления Томского областного отделения Союза журналистов России – назвали:

1. Районное СМИ года:

- «Телевидение Колпашева», г. Колпашево;

- Газета «Знамя», с. Молчаново;

- Газета «Земля Чаинская», с. Подгорное;

2. Корпоративное СМИ года:

- Газета «Томский манометр», ОАО «Манотомь», г. Томск;

- Газета «Лесной вестник», Асиновский лесопромышленный парк, г. Асино;

- Журнал «ПроТЕКтор», ООО НПТ «ТЭК».

3. Пресс-служба года:

- Пресс-служба НИ ТПУ, г. Томск;

- Пресс-служба Томской областной филармонии, г. Томск;

- Пресс-служба администрации Томского района, г. Томск.

4. Проект года:

- Газета «Сельская правда», с. Зырянское;

- Интернет-проект «Увлекайся», г. Томск;

- «Газпром – детям» ООО «Газпром трансгаз Томск».

5. Публицист года:

- Чупченко Маргарита, газета «Нарымский вестник», с. Парабель;

- Корнева Ирина, газета «Томские новости», г. Томск;

- Татьяна Дымокурова, газеты «Академический проспект» г. Томск, «Наука в Сибири», г. Новосибирск.

6. Интервьюер года:

- Шестаков Глеб, телекомпания «Томское время», г. Томск;

- Гурбанова Лейла, журнал «Ваши личные финансы», г. Томск;

- Гаврилов Алексей, журнал «Мой народ», г. Томск.

7. Новое имя года:

- Лоскутова Светлана, ГТРК «Томск»;

- Шомуродов Ойбек, новостной портал «Tomsk.ru»;

- Фёдоров Александр, электронное периодическое издание «Томский обзор», г. Томск.

8. Команда года:

- Высшая школа журналистики НИ ТГУ, г. Томск;

- Радио «Томский Благовест», г. Томск;

- Газета «Северная правда», с. Каргасок.

9. Репортёр года:

- Маланов Андрей, ГТРК «Томск»;

- Стёпкин Виталий, СВ «Колокольня»;

- Янкова Анна, телекомпания «Томское время».

10. Радиожурналист года:

- Вихрова Татьяна «Авторадио Колпашево», г. Колпашево;

- Марьина Юлия, ТРК «СТВ», г. Стрежевой;

- Поцелуева Маргарита, Радио «Сибирь», г. Томск.

11. Сетевой журналист:

- Шиптенко Дмитрий, «Томская интернет-газета», г. Томск;

- Фадеева Дарья, интернет-журнал «Штурман», Центр «Планирование карьеры», г. Томск;

- Мокрышев Владимир, литературное медиа «Подтекст».

12. Оператор года:

- Лебедев Сергей, ТРК «СТВ», г. Стрежевой;

- Патлусов Иван, ГТРК «Томск»;

- Двилис Антон, АСТВ, Студия телевидения г. Асино;

13. Дизайнер года:

- Максимчук Елена, газета «Образ жизни. Регион», г. Асино;

- Антонова Марина, газета «НА здоровье», г. Томска;

- Осиев Кирилл, газета «Томские новости».

14. Фотокор года:

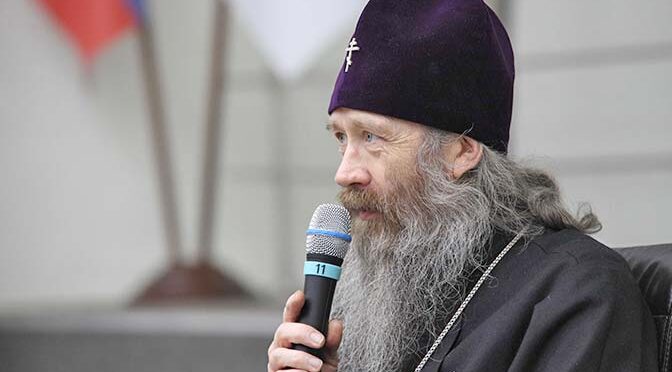

- Липатов Виталий, СМИ Томской епархии;

- Литвинова Ульяна, газета «Районные вести», с. Кривошеино;

- Зернова Вера, студентка ФЖ ТГУ, РИА «Томск».

15. СВО: фронт и тыл:

- Севостьянова София, ООО «Горэлектросети»;

- Томское областное отделение Союза журналистов России, газета «Томские новости»;

- Газета «Таёжный меридиан», с. Тегульдет.

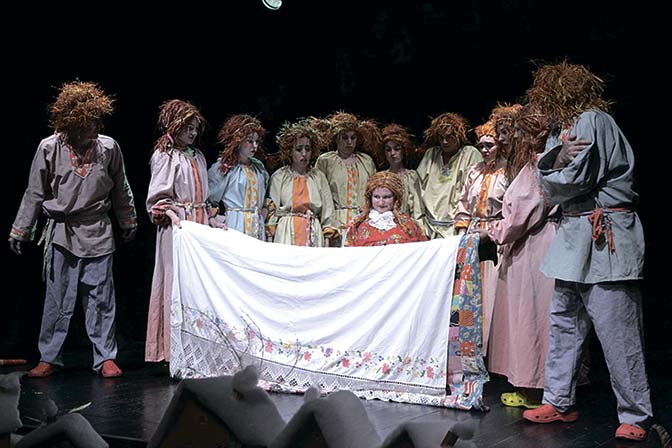

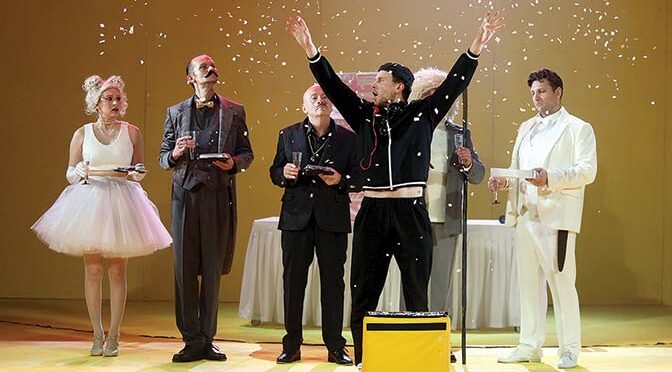

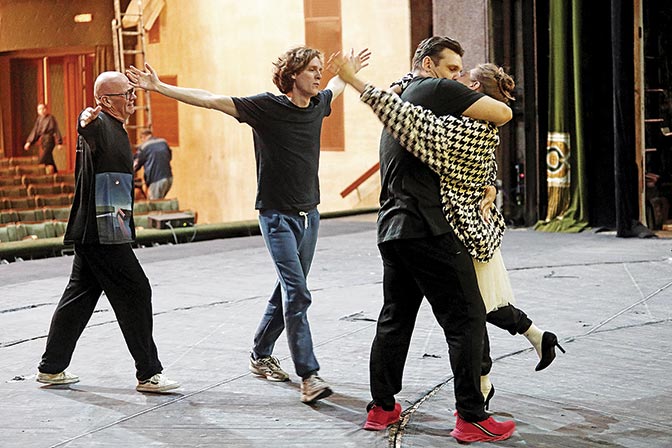

Имена победителей конкурса станут известны на торжественной театрализованной церемонии, посвященной XX юбилейному конкурсу «Акулы пера-2023», которая пройдет 16 февраля 2024 года в Доме ученых томского Академгородка. Имя победителя номинации «За верность профессии» традиционно будет названо в ходе церемонии.

Победители конкурса получат денежные премии, памятные статуэтки «Акула пера-2023», дипломы, цветы и много-много добрых слов от коллег, представителей власти, общественности, бизнеса и творческого сообщества региона.