Фото: Артем Изофатов

Однажды я пришла за четырехлетней дочкой в сад перед полдником. Воспитательница завернула нам сосиску, мол, пусть хоть по дороге перекусит. Вообще-то моя Ксюша ест все, и уж тем более сосиски, потому что дома такая еда строго ограничена. Но эту она выплюнула с возгласом: «Фу, какая гадость!» В другой раз забраковала пирожок с творогом… Разглядывая ежедневные меню, я почти всегда удивлялась: почему так редко бывают фрукты и овощи? Зачем давать сок в упаковках? Что повара делают с кашами? Дочка с аппетитом уплетает их дома, но категорически отказывается есть в садике… Недавнее массовое отравление в томском лицее заставило не только отдельных родителей, но и весь город обратить внимание на питание детей. Печальный, но весомый повод задуматься, как повсеместно сделать его качественным.

Разрешено все, что не запрещено

С теми же сосисками у нас в саду случилась еще более неприятная вещь. Дело было этой зимой. Один мальчик неделю не появлялся в группе, а когда пришел, его папа рассказал: не ходили из-за отравления. Со слов родителя, он забрал Сашу после полдника, на котором давали сосиску. Вскоре сын начал жаловаться на живот (дома точно ничего перехватить не успел), а потом его, пардон, вырвало этой самой сосиской. Как член родительского комитета, тут же повела Сашиного папу к заведующей.

– Если бы испорченная сосиска была в саду, то отравился бы не один человек, – удивилась та.

Ну, может быть. А может, и нет. Спорить без справки от врача с диагнозом и с фиксацией времени обращения за медпомощью бесполезно.

– Зачем вы вообще даете им сосиски? – только и смог возразить папа.

– СанПиНы не запрещают, и для разнообразия мы включаем их в меню. У нас была проблема с поставщиком, потому что тендер выиграла не та компания, которая много лет поставляла нам мясную продукцию. Ведь контракт получает тот, кто предложил более низкую цену. Но с нового года мы снова будем работать со старым партнером.

В Роспотребнадзор Сашина семья в итоге не пошла. Во-первых, никаких справок на руках нет, во-вторых, этот орган проверяет только формальную сторону вопроса. Например, технологии хранения или журналы бракеража. Но как они заполняются, мы уже видели на примере 8-го лицея. По набору продуктов предъявлять претензии вообще бессмысленно: разрешено все, что не запрещено. Одна приятельница рассказывала, как в своем садике (вузовском) пыталась попросить заведующую не давать детям как минимум бесполезный, а то и просто вредный кофейный напиток. На что услышала железный аргумент: действующие санитарные нормы и правила запрещают натуральный кофе, а насчет растворимого ничего не сказано.

Дешевое может быть вкусным

Можно предположить, что корень зла с организацией питания – в дешевизне продуктов, раз уж наша заведующая упомянула не всегда объективную тендерную систему. Но предприниматель, владелец одного из томских кафе Алексей Степанов сомневается: «Сделать еду более полезной можно и относительно недорогими способами, было бы желание».

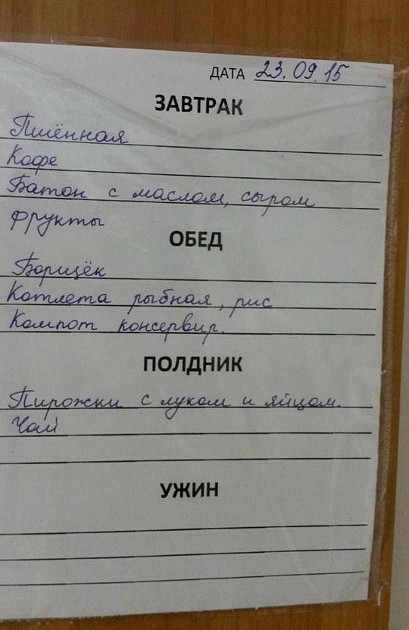

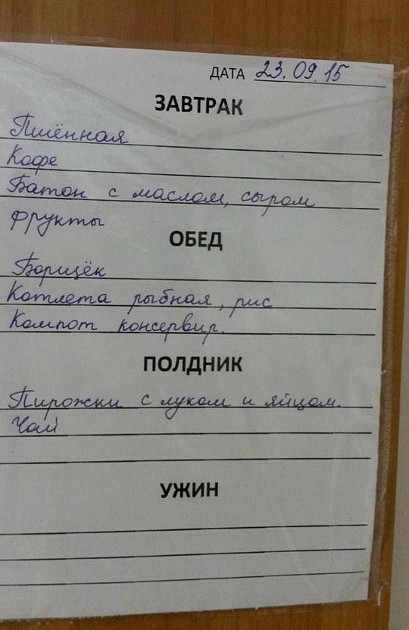

Мы сидим и анализируем недельное меню трех разных детских садов. Их по просьбе «ТН» фотографировали родители. Для начала с калькулятором в руках просчитываем примерную себестоимость одного дня, исходя из указанной массы блюд. Завтрак из батона с маслом, манной каши и кофейного напитка – это от силы 20 рублей. Сок на второй завтрак – не больше 12 рублей. Обед из рассольника, гречки, гуляша из говядины, компота и хлеба обойдется в 39 рублей. Кефир и пряник на полдник – 18 рублей. Еще 21 рубль – на ужин из картофельного пюре, рыбной котлеты, чая с лимоном и хлеба. Итого около 110 рублей, как и следует из данных департамента образования. Правда, мы считали исходя из средних розничных цен, а продукты сады закупают отнюдь не в супермаркетах.

– С учетом опта от этой суммы можно смело откинуть 20%, – размышляет Алексей Степанов. – Еще 20% сады наверняка экономят с помощью разных технологических ухищрений. Например, манку можно сварить на молоке, а можно наполовину на воде. Таким образом, себестоимость продуктов на один день вряд ли превышает 70 рублей. Я не думаю, что остальное воруют – много тут не наворуешь. Скорей всего, дело в банальном пофигизме: мол, деньги не мои и дети не мои – зачем считать, зачем изгаляться?

По словам владельца кафе, вместо тех же сосисок за 200 рублей за килограмм можно взять куриную грудку. Сделать из нее фарш, добавить батон, сливки – и получится сочная котлета себестоимостью меньше сосиски. Зато без избытка сала и «химии».

Компания Степанова недавно привозила в Томск новосибирского диетолога Марию Добротину. Она рассказывала, как на 100 рублей в день обеспечить взрослому человеку здоровое и вкусное питание. Ребенку этой суммы тем более хватит.

– Садовский рацион, исходя из представленных меню, я бы сбалансированным не назвал: в нем явный перекос в сторону углеводов. Вероятно, из-за того, что это самая дешевая пища, – продолжает Алексей. – Есть продукты, за счет которых можно значительно снизить себестоимость и повысить содержание белков. Более дешевые, нежели мясо, субпродукты, рыба. Но они практически не используются. Минтая или морского окуня при цене филе 150–200 рублей за кило можно приготовить весьма вкусно. Из каш тоже можно найти что-то поинтересней. Горох и манка стоят примерно одинаково, но манка – это чистые углеводы, а горох – прекрасный источник белка. Большой минус: в меню мы не видим почти ничего витаминосодержащего – овощей в цельном виде, фруктов. Далеко не все они настолько дорогие, как нынче огурцы-помидоры. В детстве нас кормили тертой морковкой с яблоком, вкусно же было! Яблоко – 70 рублей за кило, морковь – 20 рублей, итого 45 рублей за кило смеси из расчета один к одному. 4,5 рубля за 100 грамм. Еще 50 копеек добавим на ложку сахара. Пять рублей – это не деньги, согласитесь!

Страсти накаляются

Прикидывая «идеальное меню», надо учитывать требования пресловутых СанПиНов. Из субпродуктов они разрешают использовать только печень, язык и сердечки. Овощи урожая прошлого года (капусту, лук, корнеплоды) в период после 1 марта допускается использовать только после термической обработки. Именно поэтому сейчас их не найдешь в меню в сыром виде. А в конце лета – осенью их нельзя было давать из-за карантина по менингиту. Углеводы должны обеспечивать 55–58% от калорийности дневного рациона, жиры – 30–32%, белки – 12–15%. И таких нюансов куча. Однако жесткие нормы и правила отнюдь не обеспечивают качества еды, это признают уже не только отдельные родители.

Степень общественного накала хорошо показал эмоциональный диалог между депутатом, главным врачом детской больницы № 1 Алексеем Балановским и начальником городского департамента образования Ольгой Васильевой. Он случился в ходе недавнего заседания комитета по социальным вопросам Думы Томска. Депутаты обсуждали питание в детских садах и школах, вспоминая не только последний случай в лицее № 8, но и прошлогоднее массовое отравление ребятишек в 33-м саду.

– Есть ли какие-то методические рекомендации по меню, утвержденные департаментом образования? Чтобы директора не могли уйти вправо-влево? – спросил Балановский.

– СанПиН есть, – ответила Васильева.

– Не надо мне про СанПиН! Вы даже не представляете, сколько удивления мы увидим, если проанализируем менюшки! Они совершенно разные по городу! Используются разные подходы, потому что каждый руководитель читает эти нормы по-своему. Мы даже в больницах, когда кормим пациентов, очень многого не учитываем.

– Мы обговариваем общие принципы с руководителями учреждений…

– Обговаривать – это одно. Продуманные рекомендации – другое. Я считаю, нам надо перенять опыт других регионов. Некоторые из них разрабатывают с привлечением специалистов (в том числе врачей-диетологов) десятидневное приблизительно одинаковое для всего города цикличное меню. Меняется оно с учетом сезона. Каждый сад не найдет себе диетолога – у нас таких специалистов в городе раз-два и обчелся. А централизованно мы можем это сделать.

Депутаты посчитали необходимым создать для решения этого вопроса рабочую группу.

Средневековая кухня

– Общегородское меню составить можно. Но человеческий фактор все равно останется, – считает директор детского сада № 4 «Монтессори» Елена Полежаева. – Средняя зарплата повара – 10 тыс. рублей (в садах за готовку отвечают штатные сотрудники, в отличие от школ, передающих эти услуги на аутсорсинг. – Прим. ред.). Максимальные начисления – 15 тыс. При этом за кухней всегда очень строгий контроль. Все время на них давишь, давишь и все время боишься – вдруг передавишь, и люди уволятся. Найти нового хорошего повара очень сложно: за такие деньги нет куража, работать согласятся либо пожилые специалисты, либо молодые мамы, которые часто берут больничный…

Есть и еще один важный вопрос. На него следует обратить внимание, прежде чем приступить к реформам в этой сфере.

– Один из наших корпусов с 1953 года без капитального ремонта. Это постоянная головная боль: что делать с прогнившими окнами, полами… Естественно, на этом фоне обновление пищеблока постоянно откладывается, – говорит Полежаева. – В новых томских садах кухни оборудованы по последнему слову техники. А в тех, что построены лет 50 назад, царит технологическое средневековье. До недавнего времени наши повара делали картофельное пюре на 100 детей обыкновенной ручной толкушкой! Но убедили родителей и за их счет купили для этого механический агрегат. О пароконвектомате или вытяжке пока приходится только мечтать. Наша вытяжка – это открытые окна. И когда зимой повара проветривают кухню, чтобы отдышаться от пара, я каждый раз боюсь, вдруг они заработают воспаление легких?

В 2009 году в Томске появилась целевая городская программа «Здоровое питание». С ее помощью были переоснащены кухни в 37 детсадах и 26 школах: три года подряд город выделял на это около 5 млн рублей. Программа должна была действовать до 2014 года включительно, но в какой-то момент ее приостановили. Последние хорошие новости на эту тему были в 2013 году: в 32 общеобразовательных учреждениях Томска обновили технологическое оборудование за счет средств областной субсидии на сумму 11 млн рублей, еще 1,2 млн доплатил бюджет Томска. По сведениям «ТН», в связи с последними событиями городские депутаты рассматривают возможность если не возобновить целевое финансирование, то хотя бы точечно помогать с оборудованием особо нуждающимся. Профильный департамент в течение месяца должен провести аудит учебных учреждений.

Кстати, садик, куда ходит моя Ксюшка, как раз из тех, что полвека не видели капремонта…

Родительская плата за детский сад с 2015 года составляет 90 рублей в день, она полностью расходуется на питание (кстати, ее планируют поднять на 13 рублей в связи с ростом цен на продукты). Как сообщила «ТН» начальник городского департамента образования Ольга Васильева, фактическая стоимость ежедневного четырехразового питания в томских садах сейчас составляет в среднем 110 рублей, недостающую сумму за каждого ребенка доплачивает городской бюджет.

Мнения

Елена Апсалямова, заместитель начальника отдела санитарного надзора (надзор за условиями воспитания и обучения) Управления Роспотребнадзора по ТО:

Елена Апсалямова, заместитель начальника отдела санитарного надзора (надзор за условиями воспитания и обучения) Управления Роспотребнадзора по ТО:

– От родителей, чьи дети посещают муниципальные сады, я не припомню жалоб на качество питания. А вот на частные группы кратковременного присмотра и ухода жалуются: кормили вчерашней едой, не давали второе… На плановых проверках мы смотрим в том числе и организацию питания. Они проходят в каждом учреждении раз в два года. За 2015 год специалисты Роспотребнадзора проверили 30–35% детских садов в Томской области. Качество работы кухни, готовых блюд крайне редко вызывает претензии. В основном замечания касаются невыполнения физиологических норм по меню. В первую очередь речь идет об отсутствии фруктов. Они должны быть в рационе каждый день. Но руководители детсадов говорят: низкая стоимость питания не позволяет покупать их в достаточном количестве, поэтому родителям рекомендуют докармливать детей фруктами дома. Овощи присутствуют, но только традиционные: картофель, капуста, морковь, свекла. Ни кабачков, ни патиссонов, ни тыквы – ничего такого, что могло бы сделать меню более интересным и разнообразным.

Мария Мочалова, член родительского комитета ведомственного детского сада:

Мария Мочалова, член родительского комитета ведомственного детского сада:

– Когда началось резкое повышение цен на продукты, наша заведующая схватилась за голову: как детей теперь кормить? Нашлись инициативные родители, они просчитали, какая сумма нужна, чтобы сохранить кормежку на том же уровне. Оказалось, речь идет всего лишь о 400 рублях. Через родительский комитет мы довольно легко провели решение: увеличить ежемесячную оплату на эти 400 рублей (с 2 200 до 2 600 рублей). И еда у нас в саду прекрасная. Но такое единодушие родителей, скорее, исключение. Младшая дочь посещает обычный муниципальный садик. Когда я предложила мамам детей из ее группы разово скинуться по 300 рублей на канцелярию, поднялся такой хай! Почему-то они убеждены, что государство обязано от и до обеспечить их детей. Это неприятно, но пора признать: государство этого сделать сейчас не может.

Татьяна Рзаева, специалист по питанию:

Татьяна Рзаева, специалист по питанию:

– Я среди прочего работаю педагогом дополнительного образования в детском саду и вижу, как дети кушают. Все завтраки выглядят так: «Маша, давай хотя бы одну ложечку!», «Петя, если не съешь кашу, не станешь тем, кем мечтаешь». Просто многие привыкли дома к хлопьям и магазинному йогурту… Я сама оплачивала питание и кушала в нашем саду. Все вкусно! Кухня всегда блестит, ни один проверяющий не найдет нарушений. Так что в любом деле все зависит от руководителя. Если и назрели перемены в питании детских садов, то они должны касаться возможности выбора меню родителями для своих детей. Например, семьи вегетарианцев. Если с аллергиками вопрос хоть как-то решается, то вегетарианский обед получить невозможно. А сегодня число не употребляющих мясо, рыбу, яйца только растет.