Мои дети 9 мая отправились на парад. Сын в составе «Бессмертного полка» прошел с портретом двоюродного деда – сержанта Бориса Захарова. Он служил в артиллерийской разведке. Чудом дошел до Берлина целым и невредимым. Домой вернулся в 1949 году, а ушел на фронт в 1943-м восемнадцатилетним пацаном.

Мои дети 9 мая отправились на парад. Сын в составе «Бессмертного полка» прошел с портретом двоюродного деда – сержанта Бориса Захарова. Он служил в артиллерийской разведке. Чудом дошел до Берлина целым и невредимым. Домой вернулся в 1949 году, а ушел на фронт в 1943-м восемнадцатилетним пацаном.

Моя четырехлетняя внучка в праздничной толпе искала ветеранов, чтобы подарить им цветы. Малышка сумела найти только одного, вручила ему гвоздики – об этом, конечно, позаботились мама и папа. Старик в медалях твердил ей: «Спасибо, спасибо…», а Аленка не унималась: «Я вам еще стих расскажу…»

Мы с мужем смотрели по телевизору прямую трансляцию городских празднований. Все шло душевно и тепло. Ненастная погода нисколько не испортила праздник. А после обеда мы по-ехали в поселок Самусь на кладбище – привести в порядок могилы родственников мужа. Ведь во вторник родительский день, а у нас – работа.

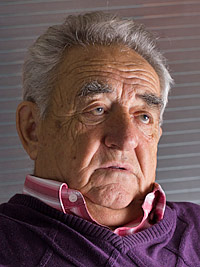

С трудом пробрались между оградками (тесно очень) к нужной нам могилке. Здесь лежит баба Маня, мама фронтовика Бориса Захарова и его братьев – Леонида и Владимира. Неподалеку – забытая могила. На это всегда больно смотреть. На выцветшем фото мужчина в военной форме. Фронтовик! Видно, что к нему никто не приходил уже много лет. Оградка заросла кустарником так сильно, что табличку с именем еле видно, могилка провалилась.

Через несколько метров – еще одна одинокая могила с обшарпанным железным памятником в виде пирамиды с красной звездочкой наверху. Раньше такие памятники устанавливались фронтовикам. Мы нашли несколько подобных захоронений со звездами. На каждой – таблички с именами, фамилиями, датой рождения и смерти. Хорошее настроение улетучилось. Парадная атмосфера праздника осталась на Новособорной. А здесь ждала реальность. Я не брала на кладбище мобильный телефон, поэтому у меня нет фотографий этих жутких мест. Скорее всего, за ветеранскими могилами некому ухаживать: родственников не осталось или они давно уехали. Кто должен следить за такими захоронениями? Поселковые власти? Местные депутаты? Школьники? Общественность? У меня нет ответа. Но я точно знаю – забытых воинов и тружеников тыла быть не должно.

В Самуськах в День Победы тоже был торжественный митинг с возложением цветов и венков к местному памятнику погибшим на фронтах Второй мировой. И наверняка официальные лица говорили красивые слова о том, что никто не забыт и ничто не забыто. А как же бесхозные могилы? Боюсь даже представить, сколько их у нас по всей области. Если вы встретите такую могилу, пожалуйста, не проходите мимо.