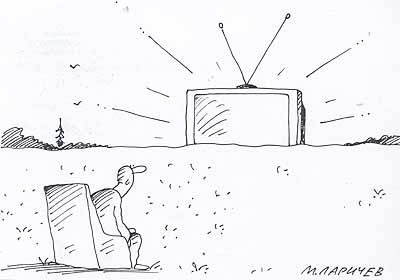

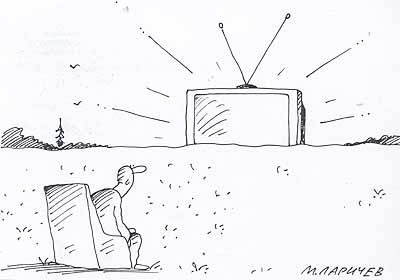

16 ноября в Томске на четыре часа было прервано вещание почти всех теле- и радиостанций – на РПЦТ монтировали оборудование для цифрового наземного телевизионного вещания, то есть этот день вполне можно считать стартом проекта по переходу региона на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ).

16 ноября в Томске на четыре часа было прервано вещание почти всех теле- и радиостанций – на РПЦТ монтировали оборудование для цифрового наземного телевизионного вещания, то есть этот день вполне можно считать стартом проекта по переходу региона на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ).

Темпы технологически сложного и масштабного процесса стремительны: трансляция «цифры» на 21-м канале в тестовом режиме начнется в Томске, Стрежевом, Колпашеве, Молчанове, Володине, Павлове и Белом Яре в этом году. В 2013-м к работающим объектам ЦЭТВ добавится еще 20 и будет сдан первый мультиплекс – пакет из девяти каналов.

В 2012 году РТРС построила 1 400 передатчиков, охватив уже 40% населения в 45 субъектах РФ – 67 млн человек. Задача в масштабах России – до конца 2013 года построить 1 900 цифрообъектов и довести охват населения ЦЭТВ до 72,8%.

Некоторое время аналоговое и цифровое вещание будут идти параллельно, но в 2016-м, когда не охваченного приставками-декодерами населения останется не более 5%, аналоговое вещание прекратят – и томичи, и жители глубинки получат отличное качество картинки, звука и содержимое почти двух десятков каналов.

Однако при этом, как выразился на днях директор томского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Владимир Юршин, «есть определенные последствия». Это означает, что жертвами цифровой революции почти наверняка станут девять районных телестудий и, больше того, мы можем остаться с одним региональным каналом, без популярного в Томске ТВ-2.

Первая жертва

Первый павший уже известен.

– В прошлом году Каргасокская телестудия прекратила работу, – рассказывает редактор районной газеты Оксана Жукова. – Лицензия заканчивалась, а тут планы по цифровизации… Мы же понимаем, что набор техники должен быть другим, что это бешеные миллионы. В приобретение лицензии вкладываться, когда «цифра» на пороге, тоже смысла не имело. А жители района до сих пор звонят и спрашивают, почему нет местного телевидения.

Вторая очередь

– Где будет формироваться контент? Сможем ли мы транслировать свои программы на свой район? – спрашивает Виктор Алешин, директор студии телевидения Асина.

– Сигнал будет формироваться в Томске на всю область, и участь районных студий будет печальной, – отвечает Владимир Юршин. – Теоретически возможно выиграть частоту, купить передатчик и организовать собственную трансляцию, но вряд ли это под силу местной телекомпании. Не будет у вас и возможности входить в федеральный мультиплекс и транслировать свои программы избирательно жителям Асина.

– То есть мы будем в составе какого-то канала или… нас вообще не будет?

– Если вашу врезку согласует губернский канал, у вас будет возможность выходить на область…

Это для районщиков как приговор.

– Для меня стало полной неожиданностью, что передатчики в районах будут убраны и вещание пойдет через Томск, – признается Алешин. – Мы в этом случае однозначно выпадаем из контента, востребованность нашей информации в общем региональном блоке будет утеряна. К тому же мы живем благодаря местному рекламодателю, а если перейдем на региональное вещание, новые расценки ему окажутся не по карману.

Видеть себя в телевизоре

– Задача регионального канала – чтобы программы, которые делаются в Асине, Колпашеве, Белом Яре, Стрежевом, Северске, были доступны всем жителям региона. Конечно, это должно подтолкнуть районные студии к повышению качества, смене форматов, безусловно, придется отказываться от полуторачасовых прямых эфиров… Но этот процесс перемен в контенте в конечном итоге позитивен: он улучшит качество продукта, – пытается снять напряжение Алексей Севостьянов, начальник департамента по информационной политике администрации Томской области, и тут же признает: – Потребность населения районов видеть себя в телевизоре огромная. А когда человек не то что себя, никого похожего на себя не видит (как на центральном ТВ), это проблема…

– Районные компании – тоже участники рынка. Может, не слишком значимые финансово, но для населения района – весьма. Люди, которые смотрят эфирное телевидение, ходят на избирательные участки, и власть должна об этом помнить, когда она будет решать судьбу районных и региональных компаний, – напоминает Виктор Мучник, президент «Томской Медиа Группы», главный редактор ТВ-2.

Пока места нет

– До сих пор нет внятной программы цифровизации, которая была бы понятна всем участникам рынка, – переходит к проблемам региональных компаний Виктор Мучник. – Сплошные неясности – по срокам, условиям, собственности и выгодополучателям… Пока понятно лишь, что в первом мультиплексе ТВ-2 и таким, как мы, места не будет. Региональные компании очень этим озабочены – выходят с разного рода инициативами и просто просят разъяснить…

В первом бесплатном мультиплексе предусмотрены восемь федеральных каналов (Первый, Россия-1, Россия-2, Россия-Культура, НТВ, санкт-петербургский Пятый канал, Россия-24, «Карусель», федеральное Общественное телевидение) и один губернский с вещанием из Томска на всю территорию области. Региональный канал будет выбран по итогам конкурса, который проведет Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Второй пакет, который пока официально не утвержден, будет включать примерно столько же каналов или чуть больше. В итоге россияне смогут смотреть почти 20 бесплатных программ в высоком качестве. В отношении третьего мультиплекса вопрос пока открыт.

Сказано

Алексей Севостьянов, начальник департамента по информационной политике администрации Томской области:

Алексей Севостьянов, начальник департамента по информационной политике администрации Томской области:

– По сути, это информационный прорыв: процесс, который в Томской области начался, предоставит всему миллиону жителей Томской области абсолютно равные условия для информирования.

Светлана Середа, директор телекомпании «ТВ-2»:

Светлана Середа, директор телекомпании «ТВ-2»:

– Я понимаю тревогу коллег, она не напрасна. Знаю, что с ними будет… Предлагаю собрать дополнительную рабочую группу из людей, связанных с телевидением. Очень много будет проблем с переходом, с контентом… Чтобы перевооружить местную компанию, нужно много денег, и через год говорить об этом будет поздно.

Для просмотра телевидения в цифровом формате нужно иметь либо новый телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо купить приставку стоимостью 2–4 тыс. рублей. Если «ящик» в квартире один, выходит втрое дешевле спутниковой тарелки, но вот если несколько…

– Мы понимаем, что дело это большое и сложное и что есть категории граждан, которым может быть недоступен этот инструмент. Рассчитываем, что таких людей будет порядка 44 тыс., – говорит Анатолий Рожков, замгубернатора по территориальному развитию. – Нужно предусмотреть средства и в областном бюджете, и в муниципалитетах, чтобы все жители области получили качественную услугу в 2016 году.

Думаю, главный смысл цифровизации – это крупный бизнес-проект, под который будут заводиться бюджетные деньги; его лоббируют игроки не рекламного или телевизионного рынка, а те, кто связан с развитием технологии. И тут существенный вопрос – обеспечение рынка декодерами. Кто на себя возьмет эти расходы?

Но и политическая составляющая, конечно, есть. Региональное телевидение плохо контролировалось федеральной властью. А хотелось… Если все региональные и районные станции исчезнут, областное медиапространство еще более выровняется, что, конечно же, плохо.

Виктор Мучник

Мнение

Пережить цифровизацию

Виктор Мучник, президент «Томской Медиа Группы», главный редактор ТВ-2:

Виктор Мучник, президент «Томской Медиа Группы», главный редактор ТВ-2:

– Ясно, что федеральные сети пойдут в мультиплексы сами, бросив региональных партнеров, так что будущего у последних нет.

Есть будущее у региональных станций, которые находятся на самопрограммировании или, как мы, работают с синдикацией. Таких по России несколько десятков. Они, во-первых, попробуют добиться места во втором или третьем мультиплексах. Второй путь – заключение договоров с кабельщиками (в Томске под кабельщиками сейчас 40–50% рынка). Третье направление – интернет-вещание, монетизация Интернета.

ТВ-2 движется сразу во всех трех направлениях. Четвертый путь (установка своего передатчика) теоретически нами изучается, но, боюсь, он слишком для нас сложный и дорогой.

Самая сложная проблема региональных компаний – расставание с сетями. Мы этот этап прошли три года назад – ТВ-2 ушла от РенТВ. Развитие сетей выбивало из рынка регионалов, превращая их в ретрансляторов. Теперь сеть уйдет, а у телекомпании нет возможности сохранить себя, да и не представляет она уже из себя ничего. Вспомним: в Томске была NTSC – ее нет, «Алиса» (теперь здесь транслируют «Домашний»), СТС транслирует только себя, местные программы им не нужны… Значительная часть рынка телерекламы также уже уведена из Томска федеральными операторами «Видео Интернешнл» и «Алькасар». Это существенно ограничивало возможности существования таких компаний, как ТВ-2, 4-й канал в Екатеринбурге, ТВК и «Прима» в Красноярске, «Альфа» в Благовещенске… Но это они сумели пережить, а вот переживут ли цифровизацию?

Изменить действующую схему автобусного маршрута № 27 предложил департамент городского хозяйства. По словам начальника отдела транспортного обеспечения Ольги Свахиной, новая схема будет выглядеть так: маршрут пойдет от ул. Лазарева на Иркутский тракт, оттуда на ул. Клюева, затем через кольцо автобусы направятся на ул. Обручева; довезя пассажиров до ул. Герасименко, 3/11, будут разворачиваться, снова выезжать на Клюева, оттуда на ул. Балтийскую, с нее на Сибирскую, на пр. Комсомольский, затем на ул. Елизаровых и далее – на пл. Южную, Коларовский тракт, завершая путь в Предтеченске. В обратном направлении автобусы будут двигаться так же, с той лишь разницей, что с пр. Комсомольского им придется поворачивать на ул. Алтайскую, а не Сибирскую.

Изменить действующую схему автобусного маршрута № 27 предложил департамент городского хозяйства. По словам начальника отдела транспортного обеспечения Ольги Свахиной, новая схема будет выглядеть так: маршрут пойдет от ул. Лазарева на Иркутский тракт, оттуда на ул. Клюева, затем через кольцо автобусы направятся на ул. Обручева; довезя пассажиров до ул. Герасименко, 3/11, будут разворачиваться, снова выезжать на Клюева, оттуда на ул. Балтийскую, с нее на Сибирскую, на пр. Комсомольский, затем на ул. Елизаровых и далее – на пл. Южную, Коларовский тракт, завершая путь в Предтеченске. В обратном направлении автобусы будут двигаться так же, с той лишь разницей, что с пр. Комсомольского им придется поворачивать на ул. Алтайскую, а не Сибирскую.

Пресс-служба Федерации подводного спорта России сообщила, что в следующем году «Снежным ластам» будет присвоен статус официального всероссийского турнира, и это обеспечит целый ряд преимуществ для развития томского, российского и международного подводного спорта. Российские спортсмены, участвующие в соревнованиях, смогут получить спортивный разряд или звание. О своем возможном участии в «Снежных ластах – 2013» заявили спортсмены национальных команд Киргизии, Колумбии, Венгрии, Вьетнама, Китая и Индонезии.

Пресс-служба Федерации подводного спорта России сообщила, что в следующем году «Снежным ластам» будет присвоен статус официального всероссийского турнира, и это обеспечит целый ряд преимуществ для развития томского, российского и международного подводного спорта. Российские спортсмены, участвующие в соревнованиях, смогут получить спортивный разряд или звание. О своем возможном участии в «Снежных ластах – 2013» заявили спортсмены национальных команд Киргизии, Колумбии, Венгрии, Вьетнама, Китая и Индонезии.

16 ноября в Томске на четыре часа было прервано вещание почти всех теле- и радиостанций – на РПЦТ монтировали оборудование для цифрового наземного телевизионного вещания, то есть этот день вполне можно считать стартом проекта по переходу региона на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ).

16 ноября в Томске на четыре часа было прервано вещание почти всех теле- и радиостанций – на РПЦТ монтировали оборудование для цифрового наземного телевизионного вещания, то есть этот день вполне можно считать стартом проекта по переходу региона на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ). Алексей Севостьянов, начальник департамента по информационной политике администрации Томской области:

Алексей Севостьянов, начальник департамента по информационной политике администрации Томской области: Светлана Середа, директор телекомпании «ТВ-2»:

Светлана Середа, директор телекомпании «ТВ-2»: Виктор Мучник, президент «Томской Медиа Группы», главный редактор ТВ-2:

Виктор Мучник, президент «Томской Медиа Группы», главный редактор ТВ-2:

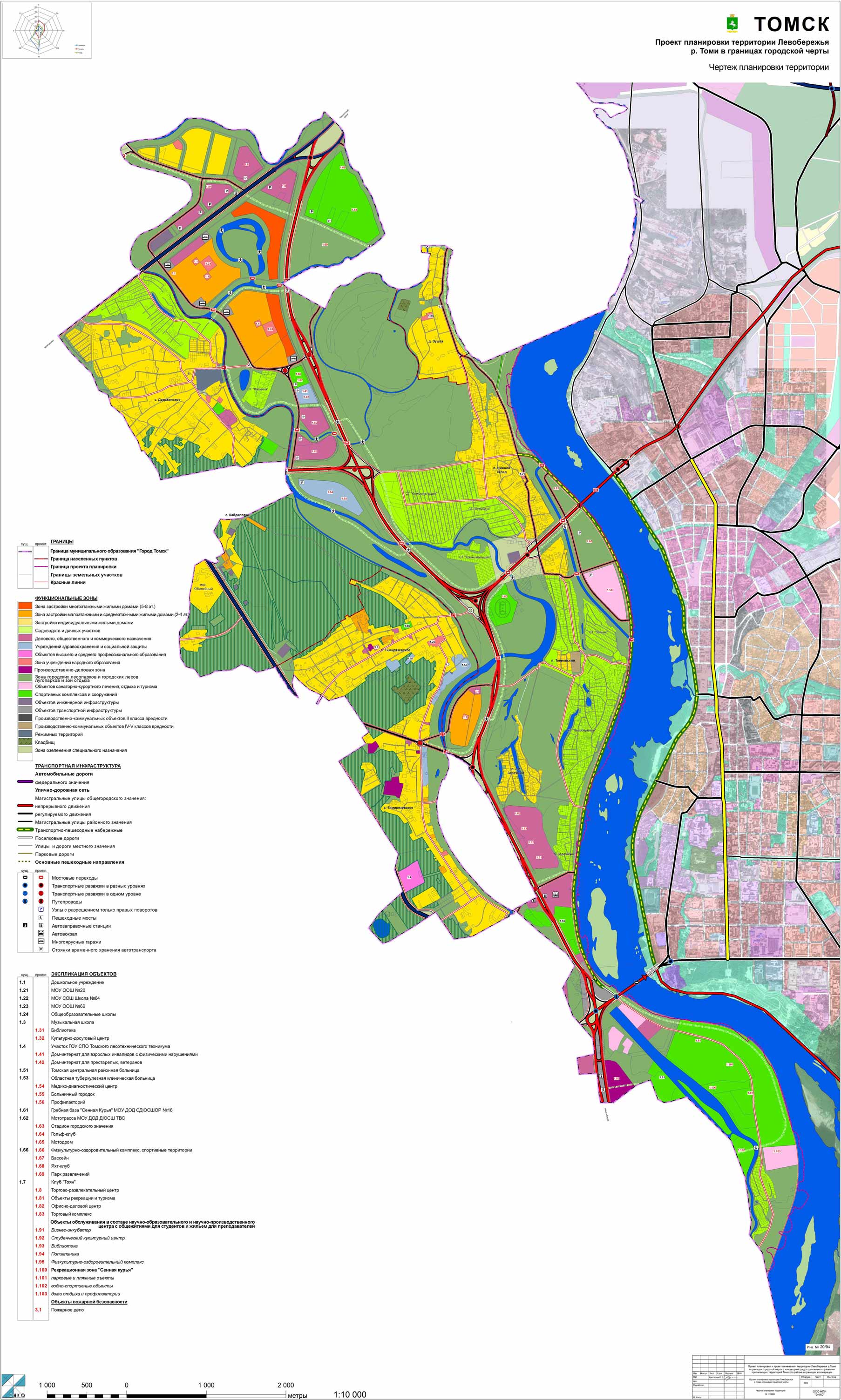

Первыми предложенный питерским институтом проект вчера обсудили жители Тимирязевского. Сход дзержинцев состоится 26-го (в 18.00 в поселковой школе), Эушта выскажет свое мнение 29-го (также в помещении школы). Итоговое обсуждение проекта пройдет 20 декабря в администрации Кировского района.

Первыми предложенный питерским институтом проект вчера обсудили жители Тимирязевского. Сход дзержинцев состоится 26-го (в 18.00 в поселковой школе), Эушта выскажет свое мнение 29-го (также в помещении школы). Итоговое обсуждение проекта пройдет 20 декабря в администрации Кировского района.

Проект, представленный ООО «КарьерСтрой», получил одобрение городского инвесткомитета, но вызвал много вопросов. Напомним, в сентябре инвесткомитет снял с рассмотрения проект стартапа ЗАО «Интеллект» по строительству конвейерной автомойки, предполагающий обслуживание до 60 автомобилей в час. Вице-мэр Евгений Паршуто тогда отметил, что такое сооружение в Томске необходимо и в мэрии рассматривали уже около десятка подобных проектов, но у всех возникали какие-то проблемы.

Проект, представленный ООО «КарьерСтрой», получил одобрение городского инвесткомитета, но вызвал много вопросов. Напомним, в сентябре инвесткомитет снял с рассмотрения проект стартапа ЗАО «Интеллект» по строительству конвейерной автомойки, предполагающий обслуживание до 60 автомобилей в час. Вице-мэр Евгений Паршуто тогда отметил, что такое сооружение в Томске необходимо и в мэрии рассматривали уже около десятка подобных проектов, но у всех возникали какие-то проблемы.