В пятницу ученому совету СибГМУ был представлен новый руководитель вуза – к исполнению обязанностей ректора приступила Ольга Кобякова, ранее возглавлявшая областной департамент здравоохранения. Милого прощания с предыдущим ректором Вячеславом Новицким не получилось: его хоть и наградили почетными грамотами обладминистрации и Минздрава, и добрых слов напоследок сказали немало, но общая нервозность накануне эпохальных для вуза событий в атмосфере витала.

Уходя, не уходит

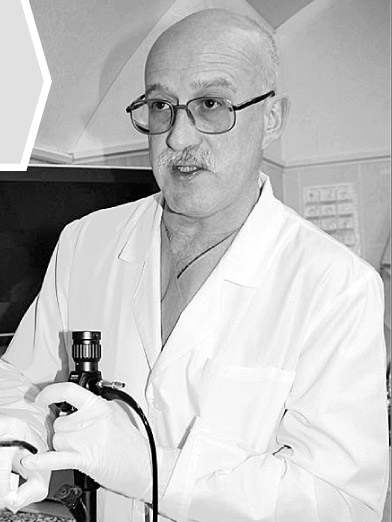

…Вячеслав Новицкий то нервно теребит дужку очков, то отеческим взглядом окидывает присутствующих в зале соратников, то, задумавшись, сидит с отрешенным видом. Видно, как нелегко ему вести этот последний ученый совет в качестве первого руководителя. Замминистра здравоохранения Игорь Каграманян тем временем перечисляет заслуги Новицкого: под его управлением СибГМУ стал четвертым в стране среди медицинских вузов (из 46), 35-м – среди всех российских университетов; вошел в число 13 медвузов, на базе которых в ближайшие годы будут создаваться научно-образовательные медицинские кластеры.

– Знаю Вячеслава Викторовича не один десяток лет и хочу сказать ему спасибо за все, что он сделал, в том числе за личное общение, – добавляет губернатор Сергей Жвачкин. – Он два года добровольно исполнял обязанности ректора, к сожалению, потому что для этой должности есть возрастной ценз (65 лет). Сегодня мы ставим точку в процессе смены руководства. Вячеслав Викторович никуда не уходит: он будет работать в этом коллективе, поскольку является заведующим кафедрой (патофизиологии).

– Я, как губернатор, не совсем доволен выстроенной системой здравоохранения Томской области, – сказал Сергей Жвачкин, представляя нового и.о. ректора. – У нас есть замечательный медуниверситет, замечательные лечебные учреждения, хорошие организаторы здравоохранения в профильном департаменте. Но, знаете, они как лебедь, рак и щука… Только взаимодействуя, мы можем двигаться вперед. А работы действительно много. Так, сегодня у нас около 600 незанятых ставок врачей по Томской области, и в то же время мы имеем собственный вуз. У нас нет связи науки и первичного звена медпомощи, и неплохо было бы, если бы заведующие кафедрами работали в больницах и поликлиниках. Наконец, мы теряем научные школы… Я готов привлекать специалистов не только со всей России, но и со всего мира. Но нужно, чтобы вуз по-настоящему стал работать на томичей.

Счет идет на недели

О том, что именно Ольга Кобякова возглавит вуз, многие из членов ученого совета узнали незадолго до начала заседания. И были удивлены даже не кандидатурой (к Ольге Сергеевне как раз вопросов нет – среди коллег она имеет репутацию эффективного, хоть и жесткого управленца), а внезапностью кадровых решений.

О том, что именно Ольга Кобякова возглавит вуз, многие из членов ученого совета узнали незадолго до начала заседания. И были удивлены даже не кандидатурой (к Ольге Сергеевне как раз вопросов нет – среди коллег она имеет репутацию эффективного, хоть и жесткого управленца), а внезапностью кадровых решений.

Кобякова сразу обозначила острые вопросы, которые она намерена решать (во многом они и объясняют реактивность смены власти в вузе):

– Во-первых, это университетские клиники. Никого не хочу пугать, но ситуация близка к критической – счет идет уже даже не на месяцы, а на недели. Высококлассные специалисты, к сожалению, вынуждены увольняться. Некоторые работают на 0,1–0,2 ставки, зарплаты ниже, чем в практическом здравоохранении. Уважаемые коллеги, я намерена это изменить, и я знаю, как это сделать. Второе – перспективы 2015 года. В министерстве начинается формирование бюджета 2015 года, необходимо незамедлительно подключаться к этому процессу. Третье – грядущая аккредитация, от которой зависит судьба вуза на ближайшее время. Ни в коем случае нельзя пускать это на самотек. И последнее. Главные люди в вузе – это, безусловно, студенты, и вся жизнь в университете должна крутиться вокруг них. Поэтому нам нужно думать о том, как мы войдем в новый учебный год с точки зрения быта, условий учебы и досуга наших студентов.

– Уважаемые коллеги! С большинством из вас мы знакомы не один десяток лет, как с Вячеславом Викторовичем, – заключила Кобякова. – У кого-то из вас я училась, кто-то учился вместе со мной, есть мои ученики. Я знаю всех вас как высокопрофессиональных, глубоко порядочных и честных людей. Давайте вместе работать на благо вуза и Томской области.

«Черной кошки в черной комнате нет»

Часть выступивших на собрании, с одной стороны, отдавали дань уважения Вячеславу Новицкому, с другой – недоумевали: почему именно сейчас назначается новый и.о. ректора?

– Не надо искать черную кошку в черной комнате, тем более что ее там нет, – парировал Сергей Жвачкин. – Здесь нет политики, а есть конкретные вопросы: как платить заработную плату, как строить корпуса, как улучшать быт. У вуза сегодня много проблем, это не секрет. При этом процесс смены руководства затянулся. Когда два года назад Вячеслав Викторович достиг предельного для ректора возраста, я лично разговаривал с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, когда она приезжала в Томск, и просил оставить Новицкого и.о. ректора на год, потом еще на год, пока мы не найдем преемника.

До 30 июня в СибГМУ должен завершиться процесс выдвижения кандидатов на пост ректора. Ранее кандидатов было два – это проректор по науке Наталья Рязанцева и декан лечебного факультета Сергей Логвинов. Нет сомнений, что к ним присоединится и Ольга Кобякова. В августе шорт-лист кандидатов утвердит Минздрав как учредитель вуза. Выборы нового главы СибГМУ должны пройти осенью.

ДОСЬЕ

Ольга Кобякова родилась в Томске в 1974 году. Профессор, доктор медицинских наук. Окончила СибГМУ по специальности «лечебное дело», затем аспирантуру и докторантуру. После получения образования трудилась врачом в ОКБ. С 2003 года работала в Департаменте здравоохранения Томской области, в 2010-м возглавила эту структуру.

В 2008 году создала и возглавила кафедру общей врачебной практики СибГМУ. Входит в состав ученого совета СибГМУ, диссертационного совета и комиссии по предварительному рассмотрению диссертаций по направлению «пульмонология».

Автор 112 научных публикаций и учебно-методических работ. Автор и руководитель всероссийских научно-исследовательских проектов. В 2012–2014 годах обучалась в Лондоне по программе MBA Kingston University, направление «стратегический менеджмент».

Замужем, воспитывает двоих детей.

Мнение

Алексей Сазонов, главный научный сотрудник ЦНИЛ СибГМУ:

– Назначение Кобяковой – это замечательное решение и спасение для вуза. Ольга Сергеевна умеет выстраивать работу, умеет руководить в кризисной ситуации, а университет сейчас находится в достаточно сложном положении. Кроме того, ее преимущество – разносторонний опыт как в научной, так и в клинической работе. Ольга Сергеевна в достаточно молодом возрасте защитила докторскую диссертацию, причем не в сфере организации здравоохранения, а в области фундаментальной клинической науки высокого уровня, она автор многих публикаций. Что-что, а научную составляющую она знает прекрасно. Впрочем, как и клиническую составляющую, и преподавательский процесс, поскольку возглавляет кафедру. Словом, со всех сторон имеет достаточный опыт, чтобы принимать квалифицированные решения. В свое время мы вместе работали над реализацией проекта технологической платформы «Медицина будущего», это одна из самых успешных платформ на сегодняшний день в России и одна из двух, реализованных не в Москве.