Татьяна Абрамова

Работа будущих десятилетий

Для подготовленной аудитории тема трансляционной медицины (ТМ) была весьма ожидаемой. Организаторами семинара выступили Сибирский государственный медицинский университет и Центр кластерного развития Томской области, а дискуссионной площадкой для клиницистов, представителей власти и инновационного бизнес-сообщества стала библиотека им. А.С. Пушкина.

Для профессионалов – исследователей и практикующих врачей – очевидным является тот факт, что на ближайшие десятилетия ведущая роль в развитии биомедицины будет отведена трансляционной медицине. В ее основе лежат принципы персонализированной медицины, а именно поиск и использование технологий диагностики и лечения конкретного пациента на основе достижений молекулярной биологии, генетики, исследований клеток.

В трансляционной медицине предусматривается ускорение процесса переноса открытий с фундаментальных исследований, проведенных в лабораториях, в сферу практического здравоохранения. ТМ включает три фазы исследований: фундаментальные (молекулярные механизмы заболеваний, выявление молекулярных маркеров и мишеней заболеваний) и клинические исследования (оценка эффективности и безопасности новых методов лечения), а также оценку общественной значимости метода, его экономической эффективности.

Закон для исследований

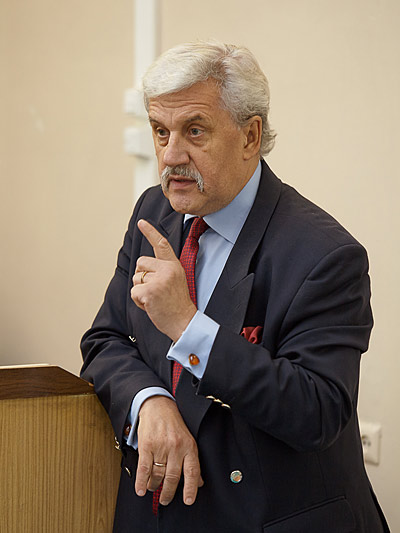

Открыла семинар проректор по стратегическому развитию, инновационной политике и науке ГБОУ ВПО «СибГМУ» Минздрава России профессор Наталья Рязанцева:

– Тематика, заданная в качестве обсуждения, актуальна как никогда. И прежде всего потому, что произошли существенные изменения в нормативной базе, мы все ждем финальных документов из Минздрава по апробации изделий медицинского назначения. Во-вторых, реализация федеральных целевых программ, в частности «Фарма-2020», сейчас обнажила проблему в необходимости проведения клинических исследований лекарственных средств и клинических испытаний новейших медицинских приборов и изделий, которые сгенерированы в российских инновационных компаниях и университетах.

Более подробно о перспективе развития сектора клинических исследований лекарственных средств рассказала профессор СибГМУ Юлия Самойлова:

– До 2000 года эта тема в нашей стране была закрыта. Но в последние 3–4 года количество заказов по проведению клинических исследований увеличивается. Основными заказчиками в сфере проведения КИ на территории России являются как отечественные, так и зарубежные фармацевтические компании, причем доля российских производителей составляет 35%. Сегодня клинические испытания проводятся в 1 015 лечебных заведениях, в Томске аккредитацию для проведения клинических исследований лекарственных препаратов имеют 20 учреждений. К сожалению, в обществе наблюдается недостаточное понимание необходимости проведения клинических исследований, а ведь они дают возможность применения современных лекарственных препаратов, которые, как правило, уже применяются в других странах.

В России их проведение регламентируется международными актами, основным из которых являются требования GCP (Good Clinical Practice), федеральными законами «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об обращении лекарственных средств». По оценкам зарубежных экспертов, российское законодательство в сфере проведения клинических исследований является более строгим: лечебные учреждения обязаны проходить процедуру аккредитации в Минздраве России, жесткие требования предъявляются к квалификации исследователей и т.д. Соблюдение всех требований контролируется многочисленными инспектирующими органами, как российскими, так и зарубежными.

Лекарственный эффект

Приглашенный на семинар генеральный директор международного биотехнологического центра «Генериум» Дмитрий Кудлай (Москва) свое выступление посвятил приоритетным направлениям национальной фармацевтической промышленности на примере своей компании. Этому коллективу потребовалось 10 лет для того, чтобы занять ведущие позиции на мировом рынке в области исследований, разработки, производства и продвижения высокоэффективных биологических препаратов. Успех «Генериума», по словам профессора Кудлая, заключается в умении сконцентрироваться на приоритетах и верной постановке целей первого и второго порядка:

– Выбирайте за основу 1–3 ведущих направления и закрепляйте за ними самых сильных в профессиональном плане специалистов. Это и станет тем лекарством успеха, которым «заражаются» все участники процесса. Сегодня, – продолжает Дмитрий Кудлай, – для себя мы определили следующие конкурентоспособные направления: биочипы и биосенсоры; клеточные технологии; персонифицированная медицина; система доставки лекарств; биоинформатика и системная биология.

Говоря о реализации кластерной политики в Томске, Дмитрий Кудлай отметил:

– Как наукоград Томск обозначился довольно четко. Прежде всего это базовые научные центры – ТПУ и СибГМУ. Если сравнивать Новосибирск, Томск, Алтайский край, то активность вашего кластера ощутимей. А что касается привлечения высококвалифицированных кадров, то реализовать проект возможно на основе государственно-частного партнерства, при котором государственные деньги работают на проект, а частная компания выделяет средства на фонд заработной платы сотрудникам. В этом случае складывается идеальная картинка для получения эффективного результата.

Фармацевтический кластер

По мнению проректора медуниверситета Натальи Рязанцевой, кластерная стратегия является важной для университетов, потому что она позволяет создать в регионе конкуренцию и кооперацию. На территории Томской области важно развивать кластер для медицинской сферы.

– Именно для этого сейчас Центром кластерного развития Томской области прорабатываются механизмы государственной поддержки участников кластера по субсидированию затрат на доклинические и клинические исследования, изучаются возможности цивилизованного лоббизма интересов кластера, привлечения проектного финансирования. В результате мониторинга деловой среды выявляются перспективные кластерные проекты, которые могут получить данную адресную поддержку и вывести кластер на новый виток развития, – согласился Денис Таранов, генеральный директор Центра кластерного развития Томской области.

– Мы никогда не двинемся вперед, если не будем развивать биомедицину, опираясь прежде всего на развитую исследовательскую и инновационную инфраструктуру. И еще один важный критерий успешного кластера – выход его участников на глобальные рынки, – уверена Наталья Владимировна.

Пока же, по ее словам, в Томске не сформирована передовая исследовательская и инновационная инфраструктура в области медицины и фармацевтики, есть лишь единичные точки роста. Кроме того, университеты еще слабо ориентируются в нишах этих рынков. В чем же видится выход?

Качество жизни томичей

Уходящий год станет для СибГМУ отправной точкой в создании центра трансляционной медицины. Проект оценивается в 1,3 млрд рублей, определена площадка вуза, на которой будет создан этот центр. Рабочей группой университета, занимающейся этим проектом, выбраны три приоритетных направления развития трансляционной медицины: персонализированная медицина, регенеративная медицина, фармацевтика. По словам профессора Рязанцевой, руководство вуза планирует реализовать проект как инвестиционный. Связано это не столько с ожидаемым сокращением госрасходов, сколько с возможностью бизнеса придать определенную динамику крупномасштабным проектам, к которым, безусловно, относится ТМ. Этот проект должен стать образующим для томского кластера «Фармацевтика, медицинская техника, информационные технологии».