Спонсор рубрики «Вечные ценности» — ООО «Стройгаз», генеральный директор Александр Ким

Директора Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса Юрия Калинюка лучше всего описывает несуществующий термин «патриот-эколог». Юрий Владимирович – автор множества экологических проектов, в центре которых – интересы Асиновского района и Томской области. А также депутат районной Думы, член Общественной палаты Томской области и отец двоих детей.

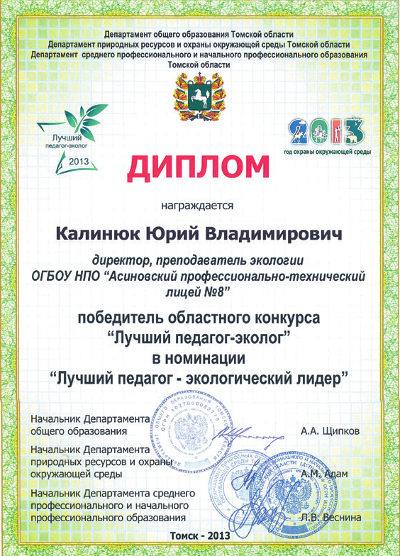

Юрий Калинюк трижды вы-игрывал областной конкурс «Лучший педагог-эколог», причем два последних года – подряд. Компетентное жюри отмечает его работу по вовлечению в проблемы экологии школьников и студентов: в номинации «Педагог-эколог – экологический лидер» побеждают те, кто способен вести за собой и детей и взрослых, разрабатывать авторские программы, преподавать своим воспитанникам не только теорию, но и практику. На базе Асиновского техникума по инициативе Юрия Владимировича уже несколько лет проводится межрегиональный фестиваль экологического образования и воспитания детей и молодежи «Я живу на красивой планете». Кроме того, директор техникума вовлекает своих воспитанников в работу по благоустройству территории, а также регулярно проводит экологические акции.

Непопулярный путь

Юрий Калинюк родился в Асине, учился в школе № 1. Именно там у него появилось нестандартное для молодежи увлечение – экология.

– У меня был очень хороший наставник, школьный учитель биологии и экологии Елизавета Василенко, – поясняет Юрий Владимирович. – Уже в старших классах мы вместе занимались проектной деятельностью по экологическому образованию и воспитанию.

Елизавета Михайловна, кстати, и сегодня преподает биологию и экологию в первой асиновской школе. А вместе со своим бывшим учеником проводит множество совместных экологических мероприятий и акций и участвует в различных программах.

В 2002 году Юрий Калинюк окончил ТГПУ, получив красный диплом учителя географии и биологии. Все курсовые работы педагога были посвящены экологическому образованию, а диплом – особо охраняемым природным территориям Томской области. Некоторое время работал в томских школах, но через пару лет принял решение вернуться в Асиновский район. Преподавал биологию в школе села Новокускова, затем работал в районном управлении образования… А в 2009 году решил подать заявку на замещение вакантной должности директора профессионального училища № 8 (так тогда назывался АТпромИС). За пять лет учреждение пережило несколько реорганизаций, получив в 2011 году статус лицея, а в 2013-м – техникума. В 2012 году к нему было присоединено асиновское профтех-училище № 24.

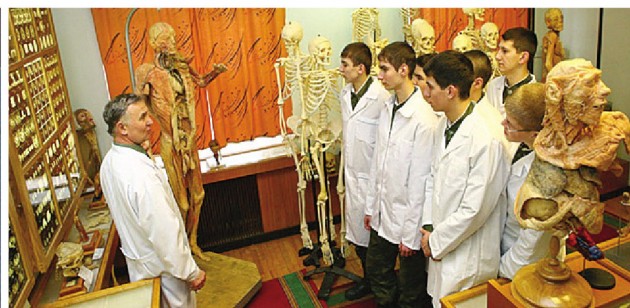

Сегодня АТпромИС – процветающий техникум с сильной преподавательской командой и современной материально-технической базой. Однако рука директора чувствуется не только в этом: на базе техникума создан центр первого уровня по экологическому воспитанию детей и молодежи, кроме того, учреждение является инициатором реализации муниципальной целевой программы «Асиновский район – территория устойчивого экологического образования детей и молодежи».

– Экологическое образование и воспитание для нас одна из ведущих отраслей, – говорит Юрий Калинюк. – Мы считаем, что любой специалист, выходящий из стен учебного заведения, должен обладать экологическими компетенциями и компетенциями по охране труда. Поэтому делаем на этом большой акцент во всех учебных курсах.

Вовлечение молодежи

Готовить детей для участия в различных экологических конференциях, фестивалях и форумах Юрий Калинюк начал еще в школе села Новокускова. И тогда же вышел не только на областной, но и на всероссийский уровень – воспитанники Калинюка представляли свои работы на конференции имени Вернадского в Москве.

В 2006 году творческая группа учителей Асиновского района, в которую входил и Юрий Калинюк, разработала муниципальную целевую программу «Модель непрерывного экологического образования, воспитания детей и молодежи», которая соединила все уровни: детские сады, школы и систему дополнительного образования. В 2009 году в программу вошло и профессиональное образование. Именно после появления программы была впервые проведена конференция «Экологические проблемы нашего Причулымья», которая за несколько лет получила межрегиональный статус, а в прошлом году переросла в фестиваль «Я живу на красивой планете».

Свои экологические проекты Юрий Калинюк разрабатывает и реализует при помощи Центра творчества детей и молодежи в Асине, областного департамента природных ресурсов, Департамента среднего и начального профессионального образования Томской области, ОГБУ «Облкомприрода», а также администрации Асиновского района. Акции «За чистые реки и озера Асиновского района», «Птичий городок» и «Кедр – возрождение традиций» собирают несколько сотен участников.

– Дело не в количестве конкурсов и акций, а в том, сколько молодежи мы вовлечем в эту работу, – считает Юрий Калинюк. – Теоретические знания по экологии сегодня даются во всех учебных заведениях, но важны и практические навыки: посадка деревьев, уборка территории. Надеюсь, после этого школьники, студенты лишний раз не бросят мусор, не сломают ветку березы.

От техникума к области

Юрий Владимирович говорит, что и в качестве директора, и в качестве депутата, и в качестве члена Общественной палаты, и в качестве эколога делает одно дело – старается улучшить качество жизни человека на территории Асиновского района и Томской области. Своеобразное кредо преподавателя экологии высшей категории, его жизненный девиз: «Делай больше, чем тебе поручено, и лучше, чем от тебя ожидают». А среди качеств педагога он выделяет умение выстраивать отношения с воспитанниками, креативность и целеустремленность. Наверное, именно поэтому акции, проводимые Калинюком, действительно приносят результат. К примеру, на территории вокруг асиновского техникума мусор найти практически невозможно. Но ситуацию на уровне города, района и области изменить сложнее.

– В нашем регионе много экологических проблем, – уверен Юрий Калинюк. – Люди не задумываются о том, что достанется нашим детям. Что будет с урочищем, в котором люди варварским методом и большими объемами начинают добывать песок или глину? Или с родником, около которого при реконструкции моста рядом с селом Ягодным поселились строители, поставили туалет?.. Я всегда призываю и молодежь, и взрослых помнить о том, что мы должны оставить после себя экологически безопасную территорию. И то, в каких условиях будет жить будущее поколение, зависит только от нас.

Калинюк говорит не только о своих учениках, но и о своих детях. Сын педагога-эколога учится в шестом классе, а дочь оканчивает первый, причем в гимназии № 2 – там же, где работает жена Юрия Владимировича.

– Нам комфортно жить в Асине, – говорит Калинюк. – Это одна из активно развивающихся территорий Томской области, в последние годы молодежь, получающая высшее образование в Томске, все чаще возвращается в Асино, создает здесь семьи и работает на благо родного района.

Справка «ТН»

ОГБОУ СПО «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» (АТПИиС) – учреждение среднего специального технического и сервисного профессионального образования, сочетающее в себе элементы ссуза и профтехучилища.

Контакты: 636840, Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 46. Телефон: (382-41) 2-24-09. Интернет-сайт: pu8asino.tom.ru. Электронная почта: ATpromIS@yandex.ru.