30 ноября в многоквартирном панельном доме по ул. Сибирская, 33 произошло ЧП, каких Томск еще не видел: в квартире на восьмом этаже, при монтаже натяжного потолка с использованием газа, произошел взрыв, а за ним — пожар.

Взрывная волна моментально уничтожила три квартиры, в секунды разыгравшийся пожар — еще девять. Есть жертвы: 10 человек с травмами разной степени тяжести (в основном, ожоги) находятся в больнице, две девушки погибли.

Глазами очевидцев

-Мама где? Ищите маму, — оказавшись на улице и глядя на разрушительную силу огня, убивалась девушка, в суете потерявшая из виду родного человека.

-Что же они не тушат?.. Огонь спускается все ниже, — с тревогой наблюдает за пожаром жительница дома Татьяна Легачева. Разрывает окна ее квартиры на 5-м этаже, у женщины текут слезы. — Мы как раз были с мужем дома: как бабахнет, не сразу поняли, в чем дело, — дрожащим голосом вспоминает Татьяна. – Когда увидела, что из окна верхнего (7-8 этажа) выбросило голенького ребеночка, он упал прямо на снег, поняла: случилось что-то страшное.

-К малышу тут же подбежала женщина: схватила его, закутала в свою одежду и держала до приезда скорой, — дополняет другой очевидец, Елена. – Спустя несколько минут на улицу выбежал мужчина: он был обгоревший, кричал и от боли и, как мне показалось, от ужаса, что потерял сына: это был отец малыша, выброшенного взрывной волной.

-Помню, схватила телефон, начала набирать номера оперативных служб, а пальцы не слушались. Сирены, задымление, эвакуация. Накинула куртку, автоматически схватила сумку… А документы-то взяла?- только сейчас, переживая сильнейший шок, озадачилась Татьяна, и стала перебирать скудное имущество, с которым выбежала из горящего дома.

Огненная стихия, начавшая наступление из квартиры №72 (где и произошел взрыв), продолжала демонстрировать свою мощь: лопались стекла не только в доме, где произошло ЧП, но и в многоэтажке напротив. На глазах как минимум сотни собравшихся с 8-го этажа полетела часть балкона, вторая угрожающе нависла…

Сотрудники полиции, стянутые со всего города чтобы взять объект в оцепление, сдерживали натиск жильцов с большим трудом:

-Пустите! Я не знаю где мой сын, не дай бог в доме,- умоляет полицейских женщина.

Проходы к многоэтажке заблокировали. Движение на ул. Сибирской (от ул. Киевской до пр. Комсомольского) перекрыли, обеспечив беспрепятственный проезд для экстренных служб.

Большие жертвы и маленькое чудо

Из обрывков фраз официальных и неофициальных лиц нетрудно было уловить: без погибших в этой истории не обойдется — слишком велики разрушения. К тому же, пока работали пожарные, одна из квартир так и оставалась заблокированной. Предположительно в ней и находились погибшие. Так и оказалось: позже, когда спасатели прошли в многоэтажку, они обнаружили тела двух девушек: обе снимали квартиры на 9-м этаже, под которой и шел взрывоопасный ремонт.

В результате ЧП девять человек госпитализированы в ОКБ с ожогами разной степени тяжести (двое из них в тяжелом состоянии: 70 и 75% ожогов). Полуторогодовалый малыш, которого выбросило с 8 этажа, доставлен в детскую больницу. Спасло его чудо — ребенка выбросило из квартиры до того, как в ней разбушевался огонь, а тяжелых последствий помогла избежать снежная подушка, и конечно тот факт, что одна из женщин сразу подняла малыша, закутав его в свою одежду. У мальчика ушиб мягких тканей. Его отец получил 20% ожогов. В тяжелом состоянии мама ребенка: у нее 75% ожогов.

Версия

О том, что стало причиной взрыва, 30 ноября говорили жители дома, где случилось несчастье. С их версией не спорили и специалисты:

-Многие из нас видели, что в квартиру №72, где шел ремонт, заносили газовый баллон, — рассказывает жилец с ул. Сибирской,33, Николай. – Я сам работаю в этой области и знаю: когда монтируют натяжные потолки, используется пропан. Это распространенная практика. Тут, видимо, наняли, дилетантов, и они в чем-то нарушили технологию…

Взрыв на самом деле прогремел в момент монтажа натяжной конструкции, когда запускали тепловую пушку, используя пропан. Монтажом занимались специалисты «Альянс-групп». По факту случившегося (по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») возбуждено уголовное дело.

Сразу после ЧП и на ближайшие выходные временным пунктом пребывания для пострадавших стала школа №22. Здесь прошло первое собрание, сюда неравнодушные горожане несли деньги и вещи. На этой неделе 41 семья (из 80-ти проживающих в двух подъездах, которые теперь опечатаны), нуждающаяся в крыше над головой, переезжает в резервное жилье — пустующие квартиры Минобороны (ул. Ивановского, 24). Пострадавшим предоставлены двух- и трехкомнатные квартиры. Здесь люди проживут не один месяц: пока не закончатся восстановительные работы в полуразрушенном доме. Расходы берут на себя городской и областной бюджеты, по предположительным подсчетам, необходимо не менее 80 млн. руб.

Решение о технологии, по которой будут восстанавливаться поврежденные верхние этажи панельного дома, специалисты примут не ранее 6 декабря.

Как помочь

На Ивановского, 24, куда переселяют пострадавших, в кв. №1 работает оперативный штаб и пункт сбора вещей. Здесь же помощь гражданам оказывают психологи, медики, специалисты социальных служб.

Пункты сбора вещей открыты еще по двум адресам: департамент социальной защиты по ул. Шевченко, 24; комплексный центр социального обслуживания населения на ул. Мокрушина, 20/3;

Кроме того, областной департамент социальной защиты населения открыл расчетный счет для перечисления благотворительных средств пострадавшим от взрыва. Реквизиты счета:

ИНН 7018016082 КПП 701701001

областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области»

р/с 40603810164000000056 в Томском ОСБ № 8616 г. Томск

БИК 046902606

к/с 30101810800000000606

Узнать подробности можно по круглосуточным телефонам департамента 49-80-19 или 8-923-428-48-33.

Читайте также:

Сегодня у дома на Сибирской, 33 начнется монтаж башенного крана

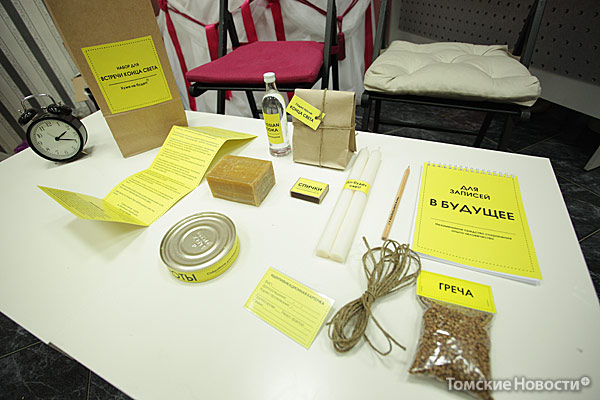

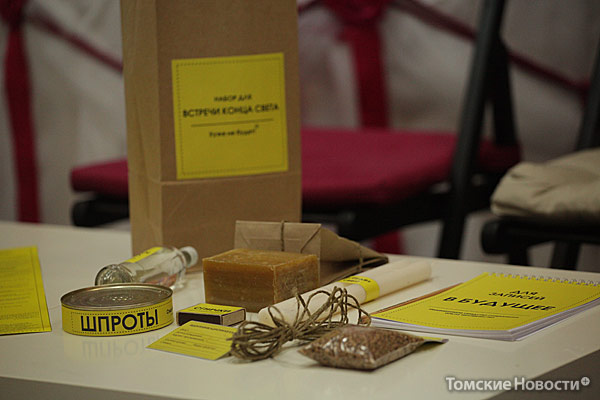

Придумала востребованный сувенир Юлиана Щеголева, директор маленького свадебного агентства в Томске. По ее словам, озарение снизошло после SMS от подруги – та огромными буквами написала о начале конца. А Юлиана решила, что конец света – хороший повод для подарка. Поделилась идеей с коллегами, и через сутки первый апокалиптический паек был готов.

Придумала востребованный сувенир Юлиана Щеголева, директор маленького свадебного агентства в Томске. По ее словам, озарение снизошло после SMS от подруги – та огромными буквами написала о начале конца. А Юлиана решила, что конец света – хороший повод для подарка. Поделилась идеей с коллегами, и через сутки первый апокалиптический паек был готов.

Юлий Буркин, писатель-фантаст:

Юлий Буркин, писатель-фантаст: Петр Балашов, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии СибГМУ:

Петр Балашов, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии СибГМУ:

Кто разрешает на общественном городском пространстве вывешивать личные знаки скорби

Кто разрешает на общественном городском пространстве вывешивать личные знаки скорби

Признан виновным в убийстве шестилетней давности и похищении человека при отягчающих обстоятельствах гражданин Республики Узбекистан.

Признан виновным в убийстве шестилетней давности и похищении человека при отягчающих обстоятельствах гражданин Республики Узбекистан.

С сегодняшнего дня она приступила к исполнению обязанностей, накануне заместитель мэра по социальным вопросам Алексей Балановский представил ее коллективу.

С сегодняшнего дня она приступила к исполнению обязанностей, накануне заместитель мэра по социальным вопросам Алексей Балановский представил ее коллективу.

Проблемы у Столяровой начались в конце марта. С тех пор на сайте Федерации фристайла России, который обычно оперативно сообщает обо всех новостях, бедах и достижениях членов сборной, не появилось ни одного сообщения о неприятностях лидера российской женской команды. Из-за проблем со здоровьем к полноценным тренировкам на снегу Екатерина сможет приступить только в январе. В результате у нее останется лишь два небольших шанса побороться за свое право быть в сборной страны и отстаивать честь региона на Играх-2014. Почему рушатся надежды томского фристайла?

Проблемы у Столяровой начались в конце марта. С тех пор на сайте Федерации фристайла России, который обычно оперативно сообщает обо всех новостях, бедах и достижениях членов сборной, не появилось ни одного сообщения о неприятностях лидера российской женской команды. Из-за проблем со здоровьем к полноценным тренировкам на снегу Екатерина сможет приступить только в январе. В результате у нее останется лишь два небольших шанса побороться за свое право быть в сборной страны и отстаивать честь региона на Играх-2014. Почему рушатся надежды томского фристайла?

Ленинский районный суд Томска 19 ноября продлил срок заключения под стражей экс-директору СХК Владимиру Короткевичу и его заму по финансам Юрию Кунгурову на три месяца, до 22 февраля 2013 года. Решение аргументировалось тем, что расследование уголовного дела представляет определенную сложность и необходимо провести ряд следственных и иных мероприятий, каковым нахождение подследственных на свободе может существенно помешать.

Ленинский районный суд Томска 19 ноября продлил срок заключения под стражей экс-директору СХК Владимиру Короткевичу и его заму по финансам Юрию Кунгурову на три месяца, до 22 февраля 2013 года. Решение аргументировалось тем, что расследование уголовного дела представляет определенную сложность и необходимо провести ряд следственных и иных мероприятий, каковым нахождение подследственных на свободе может существенно помешать.