С начала сезона в Кировском районе покос проведен на 915 тыс. кв. м., Октябрьском – 836,6, Советском – 565,5, а Ленинском – 1 млн. На сегодняшний день приведены в порядок газоны практически на всех крупных улицах города — Советской, Розы Люксембург, Карла Маркса, Красноармейской, Учебной, на проспектах Кирова, Мира, Фрунзе, Академический и многих других. Кроме того, порядка 1 млн. кв. м. скошено на придомовых территориях и возле коммерческих предприятий города.

С начала сезона в Кировском районе покос проведен на 915 тыс. кв. м., Октябрьском – 836,6, Советском – 565,5, а Ленинском – 1 млн. На сегодняшний день приведены в порядок газоны практически на всех крупных улицах города — Советской, Розы Люксембург, Карла Маркса, Красноармейской, Учебной, на проспектах Кирова, Мира, Фрунзе, Академический и многих других. Кроме того, порядка 1 млн. кв. м. скошено на придомовых территориях и возле коммерческих предприятий города.

Сейчас все работы идут по графику. По сравнению с таким же периодом прошлого года, скошено на 202,4 тыс. кв. м. меньше, что обусловлено погодными условиями в начале сезона.

Архив рубрики: all-feed

На капремонт домов жители и бюджеты будут собирать сообща

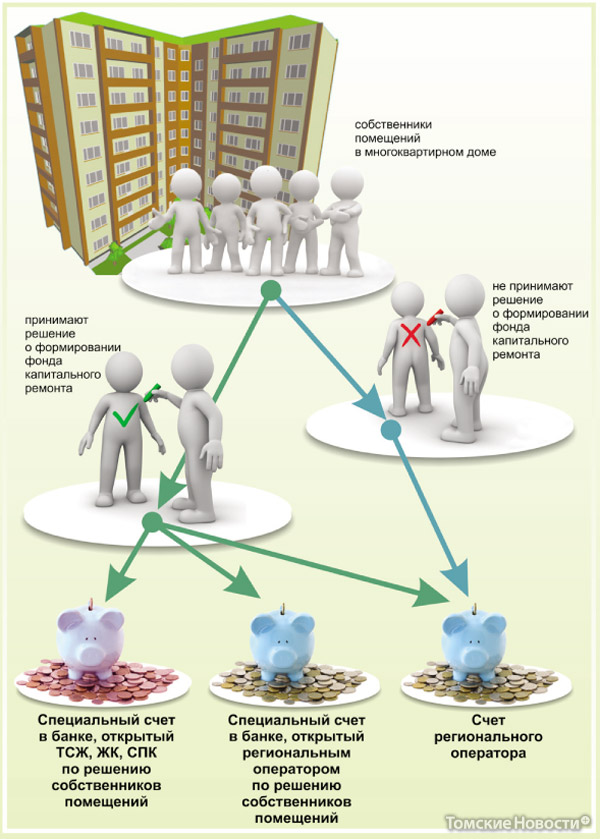

Жителям Томской области, как, впрочем, и других регионов, вскоре придется раскошелиться на ремонт своих домов. Отдельные квитанции со строчкой «капитальный ремонт» появятся в наших почтовых ящиках в мае следующего года. Сумма платежа пока неизвестна, но не превысит 7,3 рубля за квадратный метр. Об этом «ТН» рассказал и.о. начальника Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Юрий Баев. По его словам, до конца этого года в области будет создана региональная система капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), установленная Федеральным законом № 271 от 25 декабря 2012 года и областным Законом «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Томской области» от 7 июня 2013 года.

Региональный фонд

– 7,3 рубля за квадратный метр – это максимальная планка, установленная для нашей области федеральным стандартом, – пояснил Юрий Баев. – По нашим расчетам, в итоге сумма будет меньше. Она зависит от многих параметров, в том числе от технического состояния жилых домов, стоимости их ремонта и финансовых возможностей населения. Но это не значит, что государство полностью перекладывает бремя капремонта жилого фонда на собственников жилья. Финансовую поддержку им по-прежнему будут оказывать бюджеты всех уровней – федеральный, региональный и местный.

При этом бюджетные средства будут аккумулироваться в специально созданной некоммерческой организации – Региональном фонде капремонта МКД Томской области, который будет осуществлять функции регионального оператора по организации и финансированию ремонта. Сюда же будут поступать средства жителей, которые на общем собрании примут решение о перечислении средств в региональный фонд или в течение января – февраля следующего года не решат, куда будут направляться взносы на капремонт. Учредителем этого фонда выступит Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области. Руководитель данной структуры будет назначаться по согласованию с губернатором.

– Финансировать административно-хозяйственную деятельность регионального оператора будет областной бюджет, – подчеркнул Юрий Баев. – Деньги, собранные на капремонт домов, будут использоваться только по их прямому назначению. Движение средств фонда и очередность ремонта домов будут прозрачными, вся информация об этом будет выкладываться на сайте фонда в открытом доступе.

Котловой метод: за и против

По сути, государство возвращается к старой схеме капитального ремонта, когда деньги собираются в один общий котел, а потом тратятся на капремонт жилых домов в порядке очереди.

Преимущества такой системы очевидны. Жители одного дома, особенно старого и небольшого (типа пятиэтажной хрущевки), копить деньги на капремонт могут десятилетиями. За это время дом может окончательно развалиться и стать ветхим, нуждающимся в расселении и сносе. А если и не развалится, то стоимость капремонта вырастет в разы, а значительную часть накопленных средств съест инфляция.

Если все деньги не распылены по счетам отдельных домов, а собраны вместе, то тратить их можно намного эффективней. Они позволяют в первую очередь ремонтировать те дома, которые больше всего нуждаются в капремонте, не дожидаясь, пока они начнут разваливаться. Кроме того, решается проблема с инфляцией, так как деньги постоянно работают.

В результате жильцы тех домов, которые уже сейчас нуждаются в срочном капремонте, получают возможность провести его в самое ближайшее время, не дожидаясь, пока накопятся необходимые для этого средства. А жители других домов получают гарантию, что в их доме будет проведен капремонт, когда он будет в этом нуждаться. Регион наряду с фондом несет ответственность за неисполнение обязательств по капремонту перед собственниками.

По сути, это принцип касс взаимопомощи, которые существовали в советское время на многих предприятиях. Каждый месяц люди сдавали туда взносы и раз в год получали сумму, равную сумме взносов за 12 месяцев, что позволяло им совершить крупную покупку.

Единственным большим минусом котловой системы капремонта была ее непрозрачность, население не имело возможности контролировать, как чиновники распоряжались накопленными средствами. Решить эту проблему призвана региональная программа капремонта МКД.

Региональная программа

До конца года будет создана и утверждена региональная программа капитального ремонта. В нее войдут все многоквартирные дома области. В соответствии с установленными критериями будет определена очередность капремонта каждого дома, объемы этого ремонта, виды работ, их сроки и стоимость. В начале следующего года программа будет опубликована в Интернете, и любой гражданин сможет узнать информацию по своему дому.

– Например, открываю я программу и смотрю: по графику в моем доме в 2016 году планируется капремонт кровли и системы отопления, на проведение этих работ будет предусмотрено столько-то средств, – пояснил Юрий Баев.

Каждый выбирает по себе

Жителям некоторых домов, особенно больших и новых, скидываться в общий фонд капремонта и ждать своей очереди невыгодно, так как средств они могут собрать много, а стоимость ремонта меньше, чем в старых домах. Поэтому всем жителям будет предоставлен выбор способа накопления средств на капремонт: перечислять деньги либо на общий расчетный счет регионального оператора, либо на отдельный счет своего дома. Если в доме создано ТСЖ или ЖСК, то управлять специальным счетом дома будут они, в остальных случаях – региональный оператор. Но принимать решение о сроках капремонта и видах работ все равно будут сами собственники на общем собрании.

Управляющие и обслуживающие компании не будут иметь никакого отношения к средствам капремонта. Жители будут оплачивать капремонт по отдельной квитанции, и их средства будут уходить напрямую либо на счет регионального оператора, либо на специальный счет дома.

ТСЖ и жилищные кооперативы получат возможность самостоятельно тратить средства на капремонт. Для этого они должны завести специальный счет в банке, куда будут перечисляться деньги, предназначенные для капремонта. В этом случае отдельной квитанции на капремонт делать не надо, соответствующую строчку можно добавить в общую квитанцию оплаты за ЖКУ. Тратить эти средства на какие-либо другие цели нельзя. Но если жители таких домов захотят, то тоже могут перечислять деньги на счет регионального оператора. Это выгодно сделать в тех домах, где денег на капремонт надо много, а средств собирается мало.

Когда будет опубликована региональная программа капремонта, жители области должны в течение двух месяцев (в январе и феврале 2014 года) принять на общем собрании решение о том, каким способом они будут формировать фонд капремонта: перечислять деньги на общий счет регионального оператора, на отдельный счет своего дома (открытый по их решению региональным оператором) или на отдельный счет своего дома, которым они распоряжаются самостоятельно (для ТСЖ и жилищных кооперативов).

Срок действия региональной программы рассчитан на 30 лет.

История вопроса

Закон был – ремонта не было

Проблема капремонта жилых домов обострилась в 1990-х годах. Жилой фонд, массово созданный в 1960–1970-х годах, обветшал, а денег на содержание домов у муниципалитетов и региона не было. В начале процесса приватизации жилья деньги собирались с самих жителей, и в квитанциях за ЖКУ появилась строка «капитальный ремонт». Средства собирали муниципалитеты и тратили их в соответствии со своими программами капремонта.

Контролировать расход этих денег чиновниками население не могло. Системы конкурсов по выбору подрядных организаций тогда не было, руководящие чиновники имели право самостоятельно выбирать исполнителей работ, поэтому сфера капремонта была очень коррумпированной. В результате дома ремонтировались мало и плохо, а у жителей возникало множество вопросов к чиновникам.

В 2005 году вступил в силу новый Жилищный кодекс, который четко определил, что содержание и ремонт общего имущества дома – сфера ответственности самих собственников. Однако Закон «О приватизации жилищного фонда в РФ» от 1991 года возлагает ответственность за капремонт на собственников только после того, как бывший собственник (муниципалитет) проведет за свой счет капитальный ремонт дома и передаст его новым собственникам «в нормативном состоянии».

То есть если капремонта в доме не было, то муниципалитет сначала должен был привести его в нормальное состояние и только потом перекладывать заботу о техническом состоянии дома на собственников жилья. Эта норма закона практически повсеместно не исполнялась.

Федеральный фонд

В 2007 году был создан федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. Эта государственная корпорация, по сути, должна была исполнить долг государства по капитальному ремонту жилищного фонда. Ее цель обозначалась как «предоставление финансовой поддержки субъектам РФ и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

185-й Федеральный закон о фонде предусматривал, что Федерация дает регионам деньги на условиях софинансирования. Причем средства должны были добавлять не только местные и региональные бюджеты, но и сами собственники жилья (минимум 5% стоимости капремонта в их доме).

Изначально планировалось, что фонд будет работать до 2012 года и за это время выделит регионам 240 млрд рублей. Из них 60% нужно было потратить на капремонт, а 40% – на расселение из аварийного жилья. Между регионами деньги распределялись пропорционально количеству жителей и площади жилого фонда.

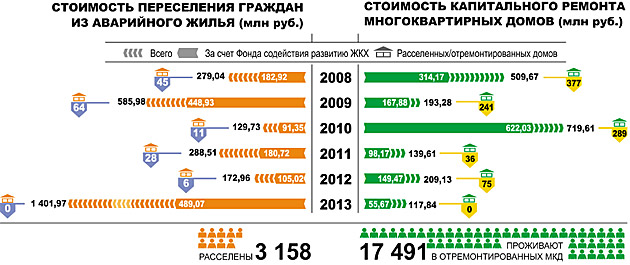

Однако в реальности за 5 лет федеральный фонд выделил регионам больше запланированного – 320,8 млрд рублей. Из них 2,4 млрд досталось Томской области, в том числе 1,35 млрд рублей на капремонт (см. схему).

Деятельность фонда Правительство РФ решило продлить еще на три года, но акцент в основном будет делаться на расселение из аварийного жилья. В этом году, например, на капремонт нашей области выделили 55,67 млн рублей, а на расселение – 489 млн.

Со следующего года средства, которые федеральный фонд будет выделять нашей области на капремонт, должны будут поступать в региональный фонд капитального ремонта.

Как молодая компания Make Love Pizza заставляет тысячи людей заказывать у себя пиццу снова и снова

Малый бизнес если не основа экономики, то ее пульс. И это совершенно точно: по тому, как развиваются малые предприятия, сколько их создается, хорошо судить о бизнес-климате в стране в целом. Можно долго говорить о том, что развитие малого предпринимательства способствует самозанятости населения, увеличивает его доходы и, как следствие, спрос на товары и услуги в стране. Можно воздавать ему должное как институту, помогающему существовать крупному бизнесу: аутсорсинг, поставки расходных материалов, комплектующих etc… Но важнее другое: малый бизнес – это один из способов взрастить в стране настоящий средний класс — самостоятельный, независимый, целеустремленный. Несомненно, свой бизнес решаются открыть люди именно с такими чертами характера. Что-то у них получается, что-то – нет, и в конечном итоге этот опыт бесценен для других вне зависимости от вида бизнеса – доставка пиццы ли это, IT-компания или салон красоты. Совсем не обязательно всем начинающим предпринимателям наступать на одни и те же грабли. Этим опытом «ТН» и будут делиться.

Бизнес-фан

Когда первый раз зазвонил диспетчерский телефон, несколько секунд никто в офисе доставки не решался ответить. Компания Make Love Pizza существовала уже несколько месяцев, концепция бренда была продумана до мелочей, собственными усилиями выведен рецепт идеального теста и топингов, закуплено оборудование… Но испечь первую пиццу за деньги было очень страшно. Трясущимися руками заместитель директора Наталья Комарова сняла трубку и лично приняла первый заказ. Через час на странице «Мэйк лав пиццы» в соцсети появился отзыв: «Очень-очень вкусно!» Дальше бояться стало некогда: за первые же недели работы нашлось несколько сотен клиентов, из них примерно 20% сделали повторные заказы. Сейчас этот показатель, важнейший для компаний доставки, доходит до 40–50%, а количество клиентов превысило 3 тыс.

Повезет обязательно

К старту готовились очень тщательно. Евгений Давыдов, основатель и генеральный директор Make Love Pizza, для начала поработал в одной из крупных томских доставок – хотел увидеть бизнес изнутри. Потом уехал на пару недель в Челябинск – стажировался простым пиццамейкером в очень известной и динамично развивающейся компании, с которой списался через Интернет. Когда сняли собственное помещение в Томске – цоколь на Фруктовом, начали экспериментировать:

– Мы принципиально решили заниматься только одним продуктом – пиццей, поэтому хотели изобрести свой уникальный рецепт, – рассказывает Евгений. – На два месяца наша кухня стала лабораторией: выкидывали просто горы теста!

Параллельно думали над названием. Посылы были понятны: позитив, молодость, фан, близость к клиентам. Но какой концепцией их объединить?..

– Если чего-то сильно хочешь, тебе обязательно повезет, – говорит Наталья Комарова. – Так и у нас: когда нам показали логотип в виде пацифика, победивший на дизайнерском конкурсе «Идея!» в Новосибирске в 2008 году, мы сразу решили: оно!

На основе идеи Make Love сделали весь стиль компании: в коробки с пиццей кладут не «диролы»», а жвачки «Love is…», не стандартные белые салфетки, а разноцветные, жизнерадостно-хипповские. Администратор их группы в соцсети «Вконтакте», через которую приходит большинство заказов, обращается к клиентам «сестрюня» и «братюня».

Конкурентов бояться – в бизнес не ходить

Справочники организаций выдают около 20 компаний доставки, предлагающих томичам пиццу. Казалось бы, зачем новичку (на тот момент Евгений Давыдов учился на пятом курсе экономического факультета ТГАСУ) соваться на разогретый рынок?

– С одной стороны, да, много конкурентов. С другой – значит, есть спрос, – объясняет директор. – Тем более у меня, как у покупателя, томские доставки всегда вызывали вопросы. Проблема в том, что они занимаются и пиццей, и суши, и европейской кухней. Но, если ты делаешь все подряд, ты ничего не сможешь сделать хорошо. Макдоналдс 65 лет продает только гамбургеры, но гарантирует их качество. Поэтому мы подумали, что изначально будем создавать компанию с основным монопродуктом.

В его раскрутке также решили отойти от традиционных приемов.

– Мы не видели смысла вешать на улице баннеры за 20 тыс., или печатать листовки за 30 тыс., максимальный эффект от которых 3%, – рассказывает Наталья. – Изначально была уверенность, что можем сделать все через «Вконтакте». Плюс спонсирование молодежных мероприятий, например «Танцевальной битвы», или музыкального опен-эйра, или контеста бордеров. Время показало, что все это гораздо лучше работает, хотя почти не требует затрат.

– Путь от того, когда ты думаешь: «Черт возьми, не получается ничего», до того, когда все отлично, преодолевается очень быстро, – говорит Евгений. – У нас самоокупаемость наступила неожиданно, примерно через месяц после начала работы. Я считаю, это не уникальный случай: успешной может стать любая компания, построенная по принципу «Делай как для себя и уделяй внимание деталям». У меня есть друг, который очень любит автомобиль. Вот он все пытается выдумать бизнес, какие-то космические технологии, новые покрытия… А я ему говорю: «Да сделай просто нормальный автосервис с вежливым профессиональным обслуживанием!» В Томске очень большие проблемы с адекватным подходом к клиенту. Из всех наших поставщиков только один – бытовой химии – нормальный: всегда все привозит в срок, если задерживается – извиняется. А так, постоянно какие-то срывы, постоянно надо звонить, писать эсэмэски, напоминать… Ты приходишь с наличкой, просишь: «Дайте!» А получить качественную услугу все равно не можешь. Фирм много, но нет борьбы за клиента, и это очень странно.

Команда успеха

Как подсчитал Евгений, создание своего бизнеса обошлось примерно в 1,5 млн рублей: часть он накопил за пять лет студенчества, пробуя себя в разных сферах малого предпринимательства, часть занял в банках.

– Сейчас даже говорить неудобно, под какой процент я взял кредиты, – улыбается Евгений. – В одном банке – 26%, в другом – 36%. Когда ты молод, по-другому не дают…

Был и еще один серьезный ресурс, который невозможно оценить в деньгах, – личный вклад каждого члена команды «Мэйк лав пиццы».

– С Натальей мы были знакомы по другим проектам, и я знал, что мы сработаемся, – рассказывает Евгений о кадровой политике. – Так и все наши первые сотрудники – это друзья или знакомые. Сейчас проблем с поиском персонала вообще не испытываем: у нас очень сильная группа «Вконтакте», люди постоянно пишут: «Хотим у вас работать!», они готовы ждать. Можем одномоментно найти 30 человек на кухню.

– Сложнее всего с курьерами, ведь они, по сути, лицо компании, но их никак не проконтролируешь, – добавляет Наталья. – Когда мы открываем вакансию, приходит много водителей такси. Но есть требование, которое отсекает сразу 80% претендентов: мы не берем на работу курящих. Ну и у нас хорошо налажена обратная связь: если курьер новый и едет к кому-то знакомому, можем потом спросить: «Как вам наш сотрудник?» Ни разу такого не было, чтобы человек прошел все интервью, а потом нахамил…

Пока у «Мэйк лав пиццы» 15 сотрудников: пять – на кухне, шесть курьеров плюс администратор, оператор и руководство. В день они выполняют несколько десятков заказов, в выходные – в 1,5–2 раза больше. Сейчас компания готовится к масштабированию – Евгений и Наталья попробуют сделать так, чтобы в самый час пик клиент не ждал пиццу больше 45 минут.

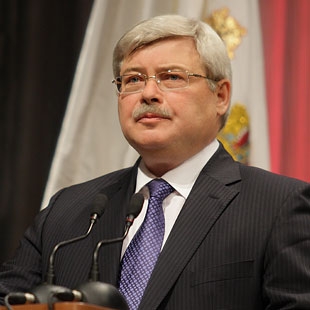

Cергей Жвачкин возглавил конкурсную комиссию администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин взял под личный контроль вопросы отбора кандидатов на вакантные должности начальников структурных подразделений обладминистрации, их заместителей, председателей профильных комитетов, руководителей иных исполнительных органов государственной власти Томской области, а также формирования кадрового резерва на эти группы должностей.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин взял под личный контроль вопросы отбора кандидатов на вакантные должности начальников структурных подразделений обладминистрации, их заместителей, председателей профильных комитетов, руководителей иных исполнительных органов государственной власти Томской области, а также формирования кадрового резерва на эти группы должностей.

Специальная конкурсная комиссия во главе с губернатором будет оценивать, в частности, уровень деловой активности, ответственности, организаторские способности и новизну взглядов кандидатов.

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы Томской области в Администрации Томской области и высшей группы должностей государственной гражданской службы Томской области в иных исполнительных органах государственной власти Томской области, а также на включение в кадровые резервы государственной гражданской службы Томской области для замещения указанных должностей

Жвачкин Сергей Анатольевич -Губернатор Томской области – председатель комиссии

Жидких Владимир Александрович -заместитель Губернатора Томской области по внутренней политике – заместитель председателя комиссии

Гришина Антонина Петровна – заместитель председателя комитета кадровой работы Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области – секретарь комиссии

Зеленцов Александр Викторович – начальник Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области

Иванов Анатолий Александрович – управляющий делами Администрации Томской области

Радзивил Ростислав Станиславович – председатель Комитета по государственно-правовым вопросам Администрации Томской области

Селиванов Александр Фёдорович – советник Губернатора Томской области

Чудинова Татьяна Анатольевна – начальник Департамента экономики Администрации Томской области

Шестаков Александр Васильевич – начальник Контрольно-ревизионного управления Администрации Томской области,

а также заместитель Губернатора Томской области, курирующий структурное подразделение Администрации Томской области либо исполнительный орган государственной власти Томской области, в штате которого находится должность государственной гражданской службы Томской области, на замещение которой либо на включение в кадровый резерв на замещение которой проводится конкурс;

руководитель структурного подразделения Администрации Томской области, в штате которого находится должность государственной гражданской службы Томской области, на замещение которой либо на включение в кадровый резерв на замещение которой проводится конкурс;

независимые эксперты-специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой, в количестве не менее одной четверти от общего числа членов комиссии (по согласованию).

Каргасок или Таиланд – на выбор

Туроператор «Анекс Тур» согласовал с аэропортом Богашево расписание полетов чартера Томск – Бангкок на сезон осень – зима 2013/14. Оно уже появилось на сайте аэропорта.

Выполнять рейсы будет авиакомпания «ЮТэйр» на Boeing-757-200. Первый самолет вылетает из Томска 29 октября, далее по два-три раза в месяц, последний рейс сезона-2014 – 27 апреля.

Как подчеркнули специалисты коммерческого отдела аэропорта Богашево, продажу туров с вылетом из Томска с июля открыл и туроператор «Пегас Туристик», улететь с ним можно в таиландские Бангкок и Пхукет, а также во вьетнамский Камрань. Но конкретные даты с аэропортом пока не согласованы. Вплоть до конца сентября – начала октября расписаны также рейсы в турецкую Анталью (их выполняют авиакомпании «Северный ветер» и «ЮТэйр») и в испанскую Барселону («Трансаэро»). Возможно, осенью станет известно о рейсах в Арабские Эмираты. Правда, купить билет без участия турагентства на чартер невозможно – самостоятельным путешественникам придется искать варианты регулярных рейсов из других городов.

Зато не будет проблем для таких пассажиров добраться до Каргаска. Технический рейс до этого райцентра «Томск Авиа» организовала 30 июля, чтобы проверить готовность посадочной площадки к приему воздушного судна Cessna 208 B Grand Caravan. В дальнейшем авиарейс будет выполняться по маршруту Томск – Каргасок – Стрежевой.

– В перспективе мы рассчитываем связать Каргасок со Средним и Новым Васюганом, сейчас идет подготовка необходимой для начала авиаперевозок документации и формирование цены на авиарейс, – сообщил заместитель начальника департамента по связи, воздушному транспорту и взаимодействию с органами власти администрации Томской области Виктор Шишкин.

Запуск рейса Томск – Каргасок планируется на сентябрь.

Томичи вынуждены оплачивать долги военного ведомства по ЖКХ

Жители дома по адресу: Северный городок, 44, стали заложниками военного ведомства, которое не платит за содержание принадлежащих ему квартир. Как пояснила «ТН» председатель ТСЖ «Северное» Наталья Овсянникова, в 2010 году застройщик дома передал в собственность Минобороны 57 квартир общей площадью 3 657,4 кв. м, что составило 41,5% от общей жилой площади дома. И с тех пор военное ведомство не оплачивало квитанции за жилищно-коммунальные услуги (содержание общедомового имущества, ОДН по электроэнергии и отопление).

Чужие миллионы

– В результате из-за долгов Минобороны копится задолженность ТСЖ, – рассказала Наталья Овсянникова. – Для ресурсоснабжающих организаций неважно, из-за чего у нас растут долги, они предъявляют к оплате стоимость всех ресурсов, которые потребляет дом, и мы вынуждены как-то с ними расплачиваться. Но у жителей нет столько средств, чтобы платить за чужие квартиры. На данный момент в доме осталось 27 квартир, которые военные до сих пор не заселили. Плюс свои должники из числа жителей. В итоге, например, в прошлом месяце ТГК-11 из-за долгов не подключило нам в положенный срок горячее водоснабжение. В этом месяце мы поработали с жителями, собрали 500 тыс. рублей, заплатили их энергетикам, и они дали нам горячую воду. Однако ТГК-11 все равно требует с нас задолженность в сумме более 3,8 млн рублей. Но из них более 3,4 млн – долги Минобороны!

Кроме задолженностей за ЖКУ в доме есть еще одна проблема: в пустующих квартирах периодически происходят аварии систем водопровода и отопления, в результате чего несколько квартир были затоплены горячей и холодной водой, а их собственникам был причинен ущерб.

Управленцы живут в Чите

После длительной переписки ТСЖ «Северное» с Минобороны России стало известно о том, что оставшиеся квартиры военного ведомства в жилом доме № 44 по ул. Северный городок в г. Томске перешли в оперативное управление Федерального государственного казенного учреждения «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ, которое располагается в Чите.

В июне этого года ТСЖ отправило министру обороны Сергею Шойгу письмо-претензию по вопросу добровольной выплаты суммы долга. Ответа до сих пор нет.

Только через суд!

– Мы занимаемся только учетом и распределением жилья, вопрос о плате за ЖКУ относится к другому ведомству, – пояснил начальник Томского территориального отделения Центрального регионального управления жилищным обеспечением Министерства обороны РФ Андрей Шарков. – Минобороны само сейчас коммунальные услуги не оплачивает, для этого был создан холдинг «Оборонсервис», в который входят различные акционерные общества. За тепло там отвечает ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», за электричество – ОАО «Оборонэнерго». Но квартиры, которые были построены в Томске, Минобороны не передало на баланс в эти организации и договора с ними на обслуживание данных квартир не заключало. Поэтому и образовалась задолженность. Единственный выход у ТСЖ – обращаться в суд.

Времена года генерала Вяткина

Эксперимент оказался любопытным: задала двум десяткам знакомых и не очень томичей один-единственный вопрос: «Фамилии каких легендарных и нынче действующих директоров крупных местных предприятий у вас на слуху?» В итоге получила рейтинг из семи Ф.И.О, в котором на лидирующих позициях крепко обосновался энергетик Вяткин. На днях Николаю Александровичу исполнилось 75. Для многих эта цифра оказалась неожиданной: стремительный, неунывающий, деятельный, моложавый (за желание хорошо выглядеть юбиляру особое уважение), он продолжает активно жить, не изменяя выбранной еще в юности философии созидания.

Лето

Каждый раз, ступая по летному полю аэропорта Богашево, Николай Александрович вспоминает жаркое лето 1963-го. В стране тогда пик популярности переживали студенческие строительные отряды, и ССО «Энергия» Томского политехнического института, командиром которого стал Вяткин, собирался на освоение целинных земель Казахстана. Палатки, обмундирование – все, что требовалось для работы в полевых условиях, следовало купить самим. Деньги на это зарабатывали в Богашеве – расчищали от леса площадку под будущий аэродром. И это была его первая строительная площадка. Потом в его жизни их будут сотни, но взлетная полоса аэропорта в памяти навсегда осталась как взлетная полоса студента-энергетика в дело, которому отдано 45 лет.

…Над вопросом, кем стать, Колька Вяткин никогда особо не думал. Пацаном, сбежав из детского дома (отец получил срок 10 лет: председатель колхоза помогал своим голодающим, а не поволжским, как требовало правительство, мама умерла, четыре сестры оказались в детдоме) и вернувшись в родное село на Вятке, он принялся выживать. Пас колхозный скот, заготавливал дрова, сам кашеварил, содержал дом, чинил одежду и с большим удовольствием учился в школе соседнего села. Вечно что-то мастерил и заслушивался рассказами странного учителя физики, который утверждал, что придет время и встроенный в стену кусочек урана будет обогревать весь дом. Кто-то смеялся над этими сказками. Колька к ним относился серьезно. Серьезно он отнесся и к урокам, на которых узнал об электричестве, смастерил под окнами четырехметровую вышку, на верхушке ее закрепил старый тракторный генератор, а чтобы получилась ветряная электростанция, приладил подобие лопастей. На светящуюся лампочку-двенадцативольтовку сбежалось посмотреть все село, а взрослые тут же сделали вывод: «Быть тебе, Колька, электриком!»

Электричество как серьезное занятие всплыло неожиданно среди волн Балтийского моря. После окончания речного училища Вяткин ушел в армию. Попал на флот, на флагманский крейсер «Свердлов», где довольно быстро сделал головокружительную карьеру – в ранге старшины занял офицерскую должность главного энергетика. Так что после службы раздумывать, чем заняться, не пришлось – поступил в ТПИ, чтобы стать инженером-электриком. Уже студентом практически прописался на томской ГРЭС-2. Был стипендиатом станции, проходил здесь практику, да и просто частенько подрабатывал. Распределился после вуза сюда же, на ГРЭС-2, где опять Вяткина настигла стремительная карьера. Оглянуться не успел, как электромонтер стал дежурным инженером станции. ДИС на станции – фигура особая. В течение суточного дежурства это своего рода главный контролер и распорядитель технологических процессов на предприятии. Должен все знать, все видеть, все предугадывать. Многих тогда смущала молодость Вяткина, но он показал себя так, что уже вскоре его смена стала лучшей на станции.

Про стрессы, бессонные ночи, 50-градусные морозы, отказ оборудования, нехватку угля сегодня он вспоминает с легкой улыбкой: ГРЭС-2 научила Николая Александровича подбирать в свою команду профессионалов-единомышленников и не бояться разумно рисковать, используя новые технологии, неожиданные формы организации труда.

Осень

Если учитывать значимость конкретного человека в истории населенного пункта, то как минимум в сотне сел, городов и деревень Томской области одна из улиц может смело носить имя Вяткина. Асино, Берегаево, Узень, Красная Горка, Тегульдет, Батурино, Томск, Первомайское… Построенные под его руководством линии электропередачи и подстанции давали экономике этих населенных пунктов, жизни в них совершенно иное качество. Особенно это касается асиновского этапа в жизни Вяткина. В конце 60-х в восточных районах области планировалось создание крупного целлюлозного производства (идея до сих пор витает в воздухе. – Ред.), требовавшее строительства мощной электростанции. Поэтому «Восточные электросети», по замыслу областных начальников, должен был возглавить молодой энергичный и дерзкий специалист. Выбор пал на тридцатилетнего Вяткина, который к тому времени уже показал себя грамотным профессионалом, прекрасным организатором и охотником до нестандартных идей.

И он развернулся в полной красе. Вяткин решительно взялся за электрификацию всех пяти регионов Причулымья – Асиновского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского, Верхнекетского районов. Это были регионы – кормилицы области, где расцветала лесная промышленность и сельское хозяйство (нефть и газ на экономическом горизонте еще не значились). Ни тотальное бездорожье, ни отсутствие специальной техники не мешали Николаю Александровичу тянуть линии электропередач и строить подстанции. Создав мощную по тем времена производственную базу сетей, сформировав крепкий коллектив, он сыграл серьезную роль в социально-экономическом развитии этих районов.

В юности жизнь не баловала его комфортом, уютом, обустроенностью быта, но он всегда понимал, что деятельному, настроенному на созидание человеку эти земные радости необходимы. Чтобы думать о деле, а не о крыше над головой для семьи. Чтобы не переживать за детей, оставшихся без присмотра, когда взрослые на работе… Поэтому социальную составляющую в деятельности руководителя он, получив портфель директора, выделил особо. Ликвидировав в коллективе очередь на жилье, построил ведомственный садик, обустроил несколько спортивных площадок. А город Асино, где базируются «Восточные электросети», получил благодаря Вяткину первую в своей истории канализационную систему и котельную, обеспечивающую большой городской микрорайон горячей водой, освещенные улицы и заасфальтированные дороги. Так и повелось: в каком бы кресле Николай Александрович ни сидел, забота о быте почти шеститысячного коллектива «Томскэнерго» всегда в поле его зрения. Пробив в интересах энергетиков строительство микрорайона Солнечный в Томске, он позаботился и о лучшей по тем временам школе, и о прекрасном детском комбинате. Правда, мало кто помнит, с каким боем, с каким трудом, как совсем не солнечно шла у Вяткина борьба за появление Солнечного.

…В профессии к Вяткину больше всего подходит определение «новатор», на счету которого около 15 тыс. километров построенных ЛЭП высокого напряжения и 12 крупных электроподстанций. Возглавив энергетику Томской области (а генеральным директором «Томскэнерго» Вяткин проработал 18 лет), он не только создавал новые мощности, выстраивая принципиально новую систему электроснабжения Сибири, но и активно совершенствовал технологические процессы. Когда он умудрялся следить за новинками в отрасли, так и осталось для всех загадкой. Но это он настоял на переводе родной ему ГРЭС-2 с угля на газ. Дня не было, чтобы Николай Александрович не контролировал реконструкцию, в результате которой выбросы мелких частиц в атмосферу сократились на 80 тонн в сутки. А при строительстве ТЭЦ-3 он лично настоял на электрофильтрах для улавливания выбросов. Под его руководством разработана программа развития малой энергетики не только в Томской области, но и во всем Сибирском федеральном округе, а в Томске по инициативе Вяткина ведется строительство мини-ГЭС на сточных водах «Водоканала».

О дипломатии Николая Александровича сложены легенды. Но именно благодаря его умению находить общий язык с властями разного калибра Томск в страшные для экономики 90-е не был обесточен. Даже когда за долги перед казной был наложен арест и на дымовую трубу ГРЭС-2, Вяткин убедил налогового генерала не наломать дров. И слякотная, промозглая осень не вмешалась в жизнь города, не оставила Томск без электричества, тепла и горячей воды. Или вспомнить историю электрификации Томского севера. Москва в лице высших чинов Госплана СССР категорически настаивала на обеспечении зарождающегося нефтяного комплекса электроэнергией с помощью программы «Северное сияние» (дизельные электростанции монтировались на речные баржи). Генеральный директор «Томскэнерго» обошел десятки кабинетов. Спорил. Кричал. Увещевал, что это будет золотое электричество, настаивая на бюджетном строительстве высоковольтной линии электропередачи. И доказал, что ЛЭП Томск – Стрежевой — Нижневартовск во много раз эффективней и перспективней.

Единственному в стране энергетику Вяткину в сложнейший период становления молодой России в 1990-2000 годах удалось ввести в эксплуатацию два новых энергоблока – на ТЭЦ-3 и ГРЭС-2. И тоже во многом благодаря его дипломатичности и прозорливости.

Зима

Генералом старшина Балтийского флота в запасе Вяткин стал осенью 94-го. Томский «Клуб генералов», объединяющий на благо области высшие чины армейских и силовых структур, в виде большого исключения начал принимать в свои ряды самых авторитетных генеральных директоров (в народе «генералов») самых значимых для экономики региона предприятий. «Томскэнерго», которое возглавлял тогда Николай Александрович, структура априори основополагающая, не считаться с которой просто невозможно. Однако стать членом клуба генералы предложили Вяткину по другой причине: он никогда не скрывал свой патриотизм. Хотя патриотизм патриотизму рознь. Можно балаболить с высоких трибун при каждом удобном случае о необходимости патриотического воспитания граждан, а можно этим воспитанием заниматься изо дня в день. Как Вяткин.

Еще в бытность коммунистической партии общественность Томска приняла решение о памятнике Ивану Черных, повторившему подвиг Николая Гастелло и первому из томичей получившему звание Героя Советского Союза. Десятилетия это решение по разным причинам пролежало под сукном. Вяткин при поддержке ветеранов Великой Отечественной войны Октябрьского района инициировал сбор средств на памятник и лично курировал его строительство. А в канун 61-й годовщины Победы торжественно открыл его, рассказав, как наш земляк направил свой подбитый самолет в колонну нацистской мототехники. Сегодня у подножия памятника – всегда свежие цветы…

Неизвестно, что бы было с детским спортивным клубом «Динамо-форсаж», если бы не личная поддержка Николая Вяткина. И не только финансовая, но и организационная, и юридическая. При непосредственном участии Вяткина произошло не имеющее аналогов в современной городской истории событие: детскому спортивному клубу удалось приобрести собственное помещение. В парке клуба около сотни автомобилей, на которых пацаны учатся проявлять характер.

В начале 90-х главнокомандующий ВМФ страны предложил возродить старинную русскую традицию именовать корабли названиями городов. Томск одним из первых отозвался на этот призыв, и новенький атомный подводный крейсер-ракетоносец получил имя «Томск». Как показали годы сотрудничества, шефские связи с моряками вышли далеко за рамки официальных встреч. И в этом несомненная заслуга Николая Александровича. Он четырежды побывал на подлодке, помогает в устройстве отслуживших командиров и срочников-томичей на гражданке, постоянно проявляет заботу об экипаже, занимается благоустройством казарм и кубриков. Ни «Кемерово», ни «Омск», ни «Челябинск» (лодки, тоже получившие имена в честь российских городов) не имеют такого теннисного корта, такого спортзала, такой огромной видеотеки, как экипаж «Томска».

Истинный патриотизм я вижу и в его отношениях с природой. Большинство охотников-рыбаков – откровенные добытчики, а Вяткин и в этом созидатель. Давно мечтал он организовать свое охотхозяйство, в котором бы занимался увеличением популяции не свойственных для Сибири, но хорошо чувствующих себя здесь животных. В одной из командировок в Австралию его пригласили поохотиться на кенгуру, а он подручными средствами поймал огромного красавца-попугая и , пока в составе международной комиссии инспектировал один из новых энергообъектов страны, вечерами в гостинице учил птицу разговаривать. Смех смехом, но через неделю Попка спокойно говорил (прошу прощения): «Пошел на хрен!» Вяткин уже представлял, как попугай поселится в его кабинете в «Томскэнерго» и будет стращать нерадивых сотрудников. Но оказалось, что пересечь границу Австралии попугаю возможно только за пошлину в 6 тыс. долларов. Так что летает где-то в австралийских лесах странный попугай, ругающийся на чистом русском языке… А охотобщество Вяткин все же создал – на остров Симан, что в Кожевниковском районе, завез с Алтая пятнистых оленей, с Урала – кабанов-сикачей, с Поволжья – фазанов. Живность размножается в Сибири отменно и прекрасно уживается с местными зайцами-беляками и сохатыми. А в водоемы острова Николай Александрович выпустил более 200 тыс. мальков толстолобика, белого амура, сазана. Сейчас задумался над разведением здесь форели.

Весна

Каждую весну на протяжении 20 последних лет у депутата Законодательной думы Томской области Николая Вяткина случается «приступ», который в окружении генерала зовется марш-броском. Только-только подсохнут весенние лужи, он начинает тщательную ревизию своего Лесного округа – детские сады, школы, больницы готовят ему списки очередных бытовых и коммунальных головоломок.

Считать 9-й избирательный округ своим Вяткину дают право масштабы и количество проблем, которые депутат здесь решает. Когда округ расширился и к нему был прирезан поселок Светлый как часть агломерации, светленцы откровенничали: «Нас не надо агитировать голосовать за Вяткина. Среди наших многие на ТНХК работают вместе с теми, кто живет в его округе в городе. Так что о Вяткине и его делах мы наслышаны».

Это именно он инициировал проверку финансовой и хозяйственной деятельности управляющих компаний округа, в результате которой несколько руководители УК были сняты с должности.

Это он вмешался в схему расселения томичей из ветхого и аварийного жилья, убедив предприятия местного энергокомплекса существенно снизить стоимость технического присоединения к сетям социального жилья (домов, строящихся за счет городского бюджета в рамках программы расселения). Эта мера позволила снизить стоимость квадратного метра в таких домах до 27 тыс. рублей и заказать подрядчику дополнительные объемы строительства.

Вяткин лично настоял на законе «О ветеранах», который Дума области в итоге приняла безоговорочно (речь о социальной поддержке граждан, лишившихся права – в силу независящих от них обстоятельств – претендовать на звание «Ветеран труда»).

Это благодаря его напору и четкой аргументации руководство УВД открыло-таки в Светлом так необходимый здесь стационарный пункт полиции…

Таких дел, значимых как для большого числа томичей, так и для отдельно взятого человека, на счету Вяткина тысячи. И его депутатская деятельность вполне могла бы лечь в основу хрестоматии областного законодателя.

***

Есть в Томске место, которое всегда вызывает у Николая Александровича особые эмоции. Это памятник его земляку-вятичу Сергею Кирову. Возле него Вяткин провел свою первую ночь в Томске. В политеховском общежитии тогда случилось нашествие клопов, и никогда не видевший этих кровожадных насекомых в таком количестве морячок ретировался из комнаты. Натянув поглубже бескозырку, просидел абитуриент ТПИ у ног Кирова до самого рассвета, вспоминая свою, тогда еще короткую, но уже полную потерь, переживаний и открытий жизнь. Та «кировская» ночь раздумий, укрепившая его в решении стать энергетиком, оказалась для Николая Вяткина началом большого пути.

Обоюбный интерес, или 100 дней после брюк

Группа томичек призвала платья и юбки на помощь в освоении настоящей женственности

Около полутора сотен жительниц Томска объявили, что они на сто дней отказываются от брюк в пользу платьев, юбок и сопутствующей им женственности, доброжелательности, прямой спины и красоты – внешней и внутренней. В новостных программах их инициативу журналисты назвали флешмобом. Сами организаторы поправляют: не флешмоб, а марафон. Хотя и марафон для подобной акции – название не совсем точное. Это не гонка за количеством и не охота за рекордом и популярностью. Скорее, эксперимент над собой, желание измениться в сторону природного призвания, назло бешеному ритму жизни. Ну а что вместе, так это тоже чисто по-женски: поболтать, обсудить, поделиться с подружками.

Участниц юбочного марафона с 1 июля – момента старта – насчитывалось 65 человек, а сейчас организаторы и со счета сбились. С первого дня образовалось активно переписывающееся друг с другом с помощью социальных сетей сообщество. Встречаются реже – у всех разный график работы, учебы, домашних занятий. Но общение не прекращается ни на один день, и это в эксперименте самое главное. Девушки не просто хотят проверить себя на прочность, не надевая шорт и брюк даже на даче и дома. Они хотят разговаривать о том, как юбки и платья меняют их самоощущение, и очень хотят услышать встречные истории.

– Все строится именно на самотренинге, когда проснулась утром и говоришь себе: «Вот начну день вся красивая, и все у меня будет хорошо», – рассказывает главный организатор мероприятия Юлия Недосекова. – Ну и стоит ли говорить, что вслед за юбкой тянется целая цепочка событий: маникюр, педикюр, макияж, прическа, украшения. И жизнь перестает быть прежней с наспех надетыми джинсами и дежурным хвостом на голове.

Мы сидим в кафе на очередной встрече участниц. Все действительно очень красивые и, главное, понимают это. Рассказывают совершенно фантастические истории про свое преображение. Мама двоих детей Надя, например, о недавней семейной поездке на рыбалку. Совсем не юбочное место, но это не остановило Надежду: и волосы романтично распустила, и платье нежное надела. Наряд оказал на рыб просто магическое действие…

– А рыба-то клюет! Муж обрадовался, отобрал удочку – не клюет, – смеется Надежда. – Поигрался с час и мне обратно отдал – клюет! На уху наловила хариусов! Дети были рады, бегали ко мне по очереди с ведерком за уловом.

Другая участница, Алина, по жизни большой начальник, и не где-нибудь, а на оборонном предприятии. Как сама говорит, работает с железками и руководит мужчинами, хотя и использует в общении с ними мягкий женский подход. На работу ходила и собирается продолжать ходить в юбках и на каблуках. Говорит, что никакой завод не помеха женственности, да и вообще это еще бабушка надвое сказала, какие профессии считать чисто женскими. Наверное, только те, что удовольствие приносят.

И вот таких историй масса. По всему видно, что юбка – это предлог, а эксперимент – стимул наконец сделать то, что давно хотелось, но все руки не доходили. Например, в ходе марафона девушки выполняют несложные, но интересные задания – побаловать себя маской для волос или новым ароматным чаем, собрать букет полевых цветов, назначить мужу свидание «как в первый раз», помечтать, составив список желаний, или сделать комплимент незнакомой красивой женщине. Проходят и мастер-классы по украшениям, танцам, шитью юбок.

В проекте есть и исследовательская составляющая. Юлия Недосекова по профессии врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук. По роду работы ей все чаще приходит в голову мысль: если изменить «форму», изменится ли «содержание»?

– Во время врачебных приемов постоянно приходится обращать внимание на внешний вид женщины, насколько он соответствует ее возрасту и поведению, ведь гормональные проблемы часто видны на глаз, – отмечает Юлия – И поневоле задумаешься: почему многие женщины предпочитают выглядеть и одеваться как мужчины, вести себя как мужчины, брать на себя мужские обязанности, выполнять мужскую работу и не оттуда ли растут корни их проблем со здоровьем? И что изменится, если переориентировать их стиль поведения и внешний вид на более женский?

Так что вопросы, которые поднимает этот для кого-то смешной юбочный проект, совсем не легкомысленны.

Путеводитель по самым неожиданным памятникам Томска и его окрестностей

Забавные памятники в Томске уже традиция. «Домашние тапочки», «Чехов», «Волк» и «Алешка в капусте» стали притчей во языцех и растиражированы в десятке путеводителей. «Томские новости» решили разнообразить узловые точки прогулочных маршрутов и представляют самые неожиданные архитектурные артефакты. Наш путеводитель открывают первые пять – самодельные и изготовленные профессиональными скульпторами, стоящие в самом центре шумного города и забытые в глухом деревенском углу, строгие и чудаковатые – они тоже ждут своего посетителя.

А теперь сохатый

Лось-альбинос стоит под огромной елью в Зоркольцево. Его знают все охотники-рыболовы, которые для своих приключений выбирают северные районы и специально с федеральной трассы сворачивают в село. Остановка у сохатого своего рода ритуал, призванный обеспечить охотничью удачу и большой улов. Люди постукивают по рогам скульптуры, принимая символические «пять капель», и заручаются поддержкой одного из наиболее древних и распространенных обитателей томских лесов. Рукотворный памятник самому большому на планете оленю появился в Зоркольцево из-за очень частых встреч людей и животных в селе и его окрестностях. Лосей здесь так много, что редкую неделю не происходит какое-нибудь связанное с ними событие. То на охоте мужчины встретят сохатого, в ветвистых рогах которого запутался стильный джинсовый пиджак с документами незадачливого горожанина, то лосенок прибьется к стаду коров. На интернет-портале «Томск. fm» на днях появилась запись: «Еду сегодня ночью в Томск… После Зоркольцева вдруг впереди на трассе два лося… Жму на тормоз, дал по сигналу. Они дернули через дорогу, первый успел смыться, а второму, как мне показалось, я переехал заднюю ногу… Остановился, а их и след простыл! Будьте внимательны около Зоркольцево!»

Гранитный камушек в груди

Большое сердце из красного гранита, в котором живет пара сотен маленьких, – знак уважения, благодарности и любви к жене. 12 лет назад известный на всю Россию строитель, а в последнее время депутат Законодательной думы Томской области Борис Мальцев сделал необычный подарок супруге Валентине Ивановне на юбилей.

– Я пришел к скульптору Николаю Гнедых с шоколадной конфетой в форме сердечка и попросил выточить из камня такое же, – рассказывает Борис Алексеевич. – Работа заняла почти два месяца. Когда я увидел, что получилось в итоге, обомлел – художник сумел передать все то, что я так хотел сказать, но слов не хватало.

От взглядов широкой публики каменное изваяние, выполненное отцом и сыном Гнедых, скрыто высоким забором усадьбы Мальцевых, которая теперь зовется Heartland – земля сердец. Так что этот снимок почти уникален.

Железный человек

Когда-то сваренный из листового железа дворник в настоящих кирзовых сапогах улыбался со страниц всех газет, а новостные ленты пестрели сообщениями о том, что в Томске появился новый забавный памятник. Его торжественное открытие случилось в июне 2008 года в рамках конкурса

Когда-то сваренный из листового железа дворник в настоящих кирзовых сапогах улыбался со страниц всех газет, а новостные ленты пестрели сообщениями о том, что в Томске появился новый забавный памятник. Его торжественное открытие случилось в июне 2008 года в рамках конкурса

благоустройства и добрососедства, который придумала администрация Октябрьского района. Вместо постамента этого удивительного по философии памятника – контейнерный бак с надписью «Уважайте мой труд!». Мастер Сергей Куценко, изготовивший железного дворника, хотел донести до томичей простую идею – не сори, где живешь. Сегодня вокруг памятника развернулась стройка, и дворник слегка позабыт народом. Местные активисты утверждают: как только строительные работы закончатся, территория вокруг железного человека и сам памятник вновь обретут подобающий вид.

Женщина в белом

Стоящая почти шестьдесят лет на пьедестале женщина, обнимающая сына, провожает и встречает трамваи. За это время горожане к ней настолько привыкли, что почти не замечают. Вспоминаете, где ее видели? Скульптурная композиция живет напротив завода «Манотомь» на Комсомольском проспекте. В народе композиция получила название «Памятник матери-одиночке». По некоторым статистическим данным, сегодня в России число матерей, воспитывающих детей без участия отцов, перевалило за 10 млн! И все они вполне заслуживают признания. Старожилы Томска вспоминают, что в начале 1950-х таких памятников в городе было два. Но тогда они символизировали борьбу за мир и относились к числу тиражных – в Советском Союзе их насчитывалось больше двух тысяч. К таким же тиражным скульптурам принадлежал и некогда популярный у томичей памятник «Пограничник с собакой», который стоял на берегу Белого озера. В городах и селах страны границы на замке держали две с половиной тысячи «пограничников с собакой». Любопытно, сколько их осталось «в живых» и остались ли вообще?

Стоящая почти шестьдесят лет на пьедестале женщина, обнимающая сына, провожает и встречает трамваи. За это время горожане к ней настолько привыкли, что почти не замечают. Вспоминаете, где ее видели? Скульптурная композиция живет напротив завода «Манотомь» на Комсомольском проспекте. В народе композиция получила название «Памятник матери-одиночке». По некоторым статистическим данным, сегодня в России число матерей, воспитывающих детей без участия отцов, перевалило за 10 млн! И все они вполне заслуживают признания. Старожилы Томска вспоминают, что в начале 1950-х таких памятников в городе было два. Но тогда они символизировали борьбу за мир и относились к числу тиражных – в Советском Союзе их насчитывалось больше двух тысяч. К таким же тиражным скульптурам принадлежал и некогда популярный у томичей памятник «Пограничник с собакой», который стоял на берегу Белого озера. В городах и селах страны границы на замке держали две с половиной тысячи «пограничников с собакой». Любопытно, сколько их осталось «в живых» и остались ли вообще?

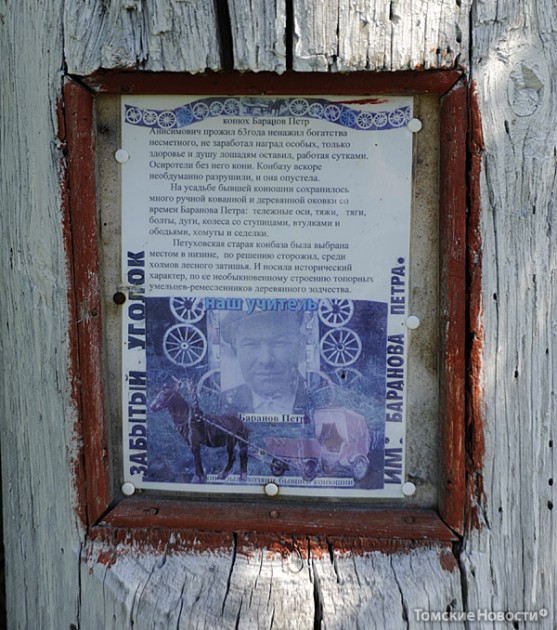

Кони в яблоках

Маленькая деревушка Петухово под Томском, получившая большую популярность после прошедших здесь недавно петушиных боев, имеет сразу три архитектурные достопримечательности: официальный монумент воинской славы с венками и цветами от благодарных потомков и два самодельных памятника из бревен, поставленных хозяину села и конюху. Последняя конструкция, издали напоминающая непропорциональный мухомор, находится у самого леса возле старой конюшни – здесь всегда любили лошадей. Теперь конский двор стоит памятником самому себе и хранит воспоминания о местном конюхе дяде Пете. О нем по деревне ходит немало историй: и целое стадо норовистых жеребцов якобы мог подковать без помощников, и обуздать самого горячего скакуна. Но самая экзотическая история о том, что дядя Петя в зависимости от настроения любил менять лошадям масть. Каурая кобыла (практически рыжего цвета) с помощью свекольного сока у него могла превратиться в тигра, а белый жеребец благодаря разведенной водой золе становился у него конем в яблоках.

«ТН» предлагают своим читателям включиться в составление каталога архитектурных диковинок города и области. Присылайте нам фотографии и истории по электронной почте: post@tnews.tomsknet.ru.

Специалисты проверили шашлыки из свинины

Вечерами в выходные, тем более если за окном отличная погода и совсем не хочется сидеть дома, в шашлычных, где витает иллюзия пикника, многолюдно. Взяв во внимание сезонность, повышенный спрос, а также то, что в области впервые за многие годы выявлен очаг бруцеллеза (в одном из хозяйств региона заражен и пока не уничтожен скот, поэтому риски реализации опасного мяса есть), «ТН» провели экспертизу готовой шашлычной продукции. Вместе с экспертом областной ветеринарной лаборатории Людмилой Гринчук мы отобрали образцы шашлыка в четырех торговых точках. Исследовав горячее народное блюдо, специалисты сделали свои выводы.

Где приобретены образцы для исследований:

1. Шашлычная на пр. Мира, 30 (ИП Лавриненко Е.В).

2. «Армянский шашлычный двор», на выезде из города в сторону Асиновской трассы

(ИП Бадалян А.Б.).

3. Шашлычная «Гоар» за коммунальным мостом, если ехать в сторону Новосибирска (ИП Гоар).

4. Шашлычная на ост. Лагерный сад (ИП Прокопьева).

Эти объекты попали в поле зрения эксперта по ряду причин. «Гоар» и «Армянский шашлычный двор» как точки массового скопления потребителей (сюда люди едут целенаправленно, здесь самые большие объемы продаж). В шашлычной на Каштаке обедают сотрудники рядом расположенных офисов, а вечером собираются жители микрорайона. Точка у Лагерного сада также может похвастать завидной проходимостью.

Выбор экспертов пал на шашлыки из свинины, поскольку 70% потребителей отдают предпочтение горячему блюду из этого вида мяса. 25% – голосуют рублем за шашлык из курицы и всего 5 % – за баранину.

Результаты экспертизы

1-е место не достается никому, поскольку претензии по маркировке возникли ко всем торговым точкам, где прошла контрольная закупка.

2-е место получает шашлычная на пр. Мира, 30. Физико-химические показатели в норме. Сырье использовалось охлажденным. Вкус доброкачественного мяса, ароматный с достаточным количеством специй; цвет розово-красный; консистенция готового шашлыка мягкая, сочная. Шашлык прожаренный и не подгоревший (для приготовления выбран более щадящий способ термообработки). Полуфабрикаты шашлыков хранились в холодильнике (при температуре 0…+4 градуса). Готовые шашлыки ожидали покупателя на мармите (в теплой зоне).

3-е место разделили два участника:

Шашлычная «Гоар»: по физико-химичским и микробиологическим показателям замечаний нет. С точки зрения эксперта, этим шашлыкам, приготовленным из охлажденной продукции, не хватает специй, ярко выраженного аромата. Только соли и перца этой продукции явно недостаточно. Еще одна претензия: готовая продукция ждет покупателя не на мармите, а рядом с мангалом в кастрюле – это нарушение технологии хранения продукции (когда горячее блюдо на шампуре разогревают, мясо теряет свою сочность).

«Армянский шашлычный двор»: в ходе лабораторных испытаний претензий к продукции не возникло. Среди замечаний эксперта: сырье использовалось не охлажденным, а дефрастированным (размороженное мясо). Отмечен и способ жарки – он менее щадящий. Высокая температура в результате дает противоречивую картину: маленькие кусочки на шампуре подгорают, крупные сохраняют излишнюю влагу.

4-е место: шашлычная на ост. «Лагерный сад» (ИП Прокопьева). Шашлык нам подогрели. Вкус этого образца оставляет желать лучшего: свежесть и аромат отсутствовали. Цвет бледный; консистенция плотная, сухая. Чувствовалась прогорклость жира, что натолкнуло эксперта на вопрос: когда был приготовлен шашлык? Внятного ответа не последовало. Физико-химические испытания лишь укрепили сомнения эксперта: исследования хоть и пройдены, но с натяжкой: микробное число оказалось в норме, однако на границе дозволенного. Продавец в шашлычной, у которого на точке должны быть копии документов, подтверждающие качество и происхождение мяса, оказался безоружным. Женщина смогла сказать только: «Все у хозяйки».

Комментарий эксперта

Людмила Гринчук, эксперт по мясной продукции ОГБУ «Областная ветеринарная лаборатория»:

Людмила Гринчук, эксперт по мясной продукции ОГБУ «Областная ветеринарная лаборатория»:

– Чтобы оценить качество готовых шашлыков, мы исследовали образцы по органолептическим показателям (внешний вид, аромат, цвет и вкус), а также провели физико-химические исследования. Во внимание взяли маркировку, которая должна содержать полную достоверную информацию о продукте (наименование, состав, масса, пищевая ценность, срок годности, условия хранения). Учли способы термообработки: не везде мясо готовится правильно – на среднем температурном режиме.

В итоге ко всем участникам экспертизы возникло общее замечание: маркировка не соответствовала требованиям по одной из трех причин: не указана цена, вес, не обозначено, из какой части туши приготовлено блюдо, или, к примеру, отмечено: свиная шейка, хотя на самом деле шашлык из окорока (как эксперт я вижу подмену). Эти претензии подвели всех конкурсантов. Испытания по физико-химическим показателям прошли все образцы, но одна из проб оказалась пограничной: количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов на пределе. Это значит, что дальше микроорганизмы будут в продукте активно развиваться, в том числе и до стадии кишечной палочки. К такому результату приводит недостаточная обработка мяса, нарушение условий хранения и их сроков или недостаточная прожарка шашлыка.

Советы эксперта

Лучше купите шашлык с огня, а не разогретый.

Если приобретаете приготовленный заранее, для вас так и останется загадкой, когда шашлык томился на углях. Имейте в виду, на мармите (теплой зоне) шашлык может ждать покупателя максимум три часа, после этого блюдо уже не пригодно к употреблению.

Если решили замариновать мясо для шашлыка в домашних условиях, советую взять свиную шею, но не очень жирную, с редкими прослойками жира. Маринад для шашлыка – на ваш вкус, но рекомендация для всех видов мяса едина: 10–12 часов в холодильнике – это оптимальное время, при котором мясо пропитывается специями, и шашлык будет более сочным. Не забывайте, что наибольшее количество микроорганизмов погибнет в сыром продукте.

Покупая мясо в ведерках, во-первых, обратите внимание, крупные ли кусочки в упаковке, если да, то шашлык будет что надо. Прозрачная заливка, немного лука, специй – признак качественного шашлыка. Жировая ткань должна быть светлой, а не желтоватой. Мясо в желеобразной заливке говорит о добавлении в маринад загустителей. Я бы советовала мариновать мясо самостоятельно, тем самым избегая добавок (загустителей, стабилизаторов, усилителей вкуса), которые зачастую используют производители полуфабрикатов.

Строители региона стремятся иметь безупречную репутацию с головы до ног

Игорь Шатурный, заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре, слывет одним из самых закрытых руководителей областной администрации. С журналистами он всегда сдержан, немногословен, никаких красивых рассказов на публику «о планах партии и народа». Убежден, что курируемая им отрасль не любит лишней шумихи, проблемы надо решать, а не рассказывать о трудностях на публике, говорить же надо только о конкретных результатах. За «круглым столом» в редакции Игорь Николаевич был благожелателен, терпеливо разъяснял журналистам сложности нормотворчества и бюджетного финансирования, открыто отвечал на самые непростые вопросы «для общего понимания ситуации», но остался верен себе – рассказывал только о решенных проблемах. О том же, что в перспективе – «узнаете позже». Удалось договориться – журналисты «Томских новостей» узнают первыми.

На территории Томской области расположено 117 785 жилых домов, из которых 85 274 – индивидуально-определенные общей площадью 5116 тыс. кв. м, и 32 511 – многоквартирные, общая площадь которых составляет 19917,7 тыс. кв. м. В целом по области насчитывается 437 014 квартир, из них 351 740 расположены в многоквартирных домах.

Водозабор с асиновской пропиской

– Вот уже несколько лет в области действует долгосрочная целевая программа «Чистая вода», но проблемы с качественным водоснабжением еще остаются. Как планируете их решать?

– В прошлом году нам удалось привлечь на реализацию программы около 60 млн рублей (29,4 млн из федерального бюджета и 29,4 из областного). Мы смогли профинансировать работы на четырех комплексах водоподготовки суммарной производительностью 1200 куб. мв сутки и шести километрах водопроводных сетей в Корнилове, Рыбалове, Межениновке и Нелюбине Томского района. Ясно, что средств для региона крайне недостаточно. Чтобы в течение ближайших семи лет все население области смогло получать чистую воду и все очистные сооружения работали по СНиПам и нормам, необходимо вкладывать как минимум по 200 млн в год. Мы не смогли добиться такого объема финансирования из-за отсутствия готовой проектно-сметной документации.

На 2013 год губернатор области поставил задачу – совместно с муниципалитетами в два раза увеличить объем заявки. И мы уже защитили наши проекты в Москве на сумму почти в 94 млн рублей. Эти средства распоряжением правительства выделены нам из федерального бюджета. Плюсом в областном бюджете этого года для реализации программы «Чистая вода» заложено еще 100 млн рублей. Поэтому в 2013 году с учетом средств муниципалитетов 216 млн будут направлены на строительство и реконструкцию семи объектов водоснабжения и водоотведения в шести районах Томской области. В частности, по настоянию губернатора наконец-то разрешится проблема с очистными сооружениями в Асине. Сейчас готовится проект реконструкции водозабора, а в будущем году здесь пройдут основные работы. Надеемся, что после их завершения в городе заработает долгожданная надежная система водоснабжения. Также работы на объектах будут вестись в Колпашеве, Стрежевом, райцентрах – Белом Яре, в Александровском, Зырянском, Мельникове, селе Новосельцеве Парабельского района.

В этом году федеральная программа «Чистая вода» должна завершить свое существование. Но в последнее время президенту страны поступает немало обращений из регионов с просьбой пролонгировать ее действие до 2017 года. Надеюсь, что нас услышат, и финансирование программы будет продолжено.

Капремонт с «открытым забралом»

– Много вопросов читателей вызывает создаваемая в Томской области система капитального ремонта многоквартирных домов…

– В соответствии с требованиями федерального законодательства во всех субъектах будет сформирована принципиально новая система капитального ремонта. На майском собрании Законодательной думы депутаты приняли областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области». Согласно ему в ближайшее время будет создан специальный фонд по капитальному ремонту многоквартирных домов. Сейчас готовим его учредительные документы. С 2014 года из фонда будут финансироваться все работы по капремонту. Управлять структурой будет специализированная некоммерческая организация – региональный оператор. В настоящее время утверждается его структура, идет набор специалистов.

Администрации области совместно с муниципалитетами предстоит до конца года разработать региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Задача очень сложная – необходимо систематизировать огромный объем информации обо всем жилом фонде области. Специалисты рассчитают общую сумму, которую необходимо направить на капитальный ремонт всех многоквартирников, чтобы затем определить реальный размер взноса на капремонт для собственников жилых домов.

– Кто будет определять механизм накопления средств для капремонта?

– Только сами собственники. Например, ТСЖ и ЖСК вправе аккумулировать деньги на отдельном счете, а те дома, которые обслуживают управляющие компании, могут копить средства на общем счете регионального оператора или же на специальном счете, но открытом у регионального оператора.

– Значит ли, сколько денег смогли собрать жильцы, на такую сумму они и вправе рассчитывать, выбирая подрядчиков?

– В любом случае люди не останутся один на один со своими проблемами: кроме средств собственников затраты на ремонт будут продолжать софинансировать и бюджеты: федеральный, региональный и местный. Только в этом году на капитальный ремонт домов в рамках региональной программы мы направим 117,8 млн рублей (55,7 млн из этой суммы составят средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджеты муниципальных образований – 42,7 млн и деньги собственников – 19,5 млн рублей.). Эти средства позволят отремонтировать 42 дома в семи районах области. 7 600 человек улучшат свои условия. Больше всего домов (28) будет отремонтировано в Томске. Подчеркну, что Томская область принимает участие в программах, финансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, с 2008 года. За пять лет регион получил более 1,3 млрд рублей, отремонтировано 1 018 домов.

Дополнительно к этой программе в этом году из областного бюджета выделено еще 100 млн рублей на оказание помощи муниципальным образованиям в проведении капитальных ремонтов еще 32 домов, в которых проживают 7,8 тыс. человек.

Таким образом за счет средств бюджетов всех уровней на капитальный ремонт в 2013 году направлено 233 млн рублей.

Сегодня мы строим прозрачную и понятную для всех систему, чтобы каждый собственник понимал, кто и за что платит, что и когда будет ремонтироваться. Региональные фонды будут нести полную ответственность за проведение капитального ремонта, а гарантией работы фонда выступит областной бюджет. Таким образом, Федерация целиком передала решение этой острейшей социальной проблемы на уровень субъектов.

Сейчас многие критикуют власть: жилой фонд у нас убогий, крыши текут, подъезды не ремонтируются… Но когда заработает новая система, у наших жителей многие вопросы отпадут сами собой – они сами станут решать, что делать в первую очередь, что – позднее, будут утверждать смету, и так далее.

Программа разрабатывается на три года по каждому дому, затем она постоянно будет корректироваться. Безусловно, программа пройдет общественное обсуждение, чтобы людям были понятны критерии отбора домов, механизм работы фонда и так далее. Создадим наблюдательный совет, в который войдут представители общественности, депутаты. Все основные нормативные документы исполнительной власти также будем принимать по согласованию с областными депутатами. Администрация области берет на себя ответственность, что со счета фонда ни копейки денег без решения собственников никуда не уйдет…

– Все ли собственники многоквартирных домов должны будут собирать средства на капремонт?

– Нет, не все. Жители домов, которые признаны аварийными, под действие программы капремонта не попадают. Их проблемы решает другая программа – по расселению аварийного жилья. В течение последних пяти лет в период работы Фонда содействия реформированию ЖКХ (с 2008 по 2012 годы) наша область с учетом региональных программ получила более 1,3 млрд рублей для расселения жителей аварийных домов. Эта сумма позволила справить новоселье 3,4 тыс. жителей 161 дома. Для них было построено или приобретено 1 175 квартир общей площадью 50,3 тыс. кв. м.

– А планы на этот год? Будет ли для переселенцев строиться новое жилье или квартиры для них придется приобретать на вторичном рынке?

– По-разному. Чаще всего стремимся построить новые дома, тогда муниципалитет выступает в роли заказчика. К примеру, в Асине уже выделена земля и планируется возведение трех домов. Большой опыт в течение четырех лет накоплен в Стрежевом и Томске. Во многих районах покупаем квартиры и на вторичном рынке. Надеемся, что Фонд содействия реформированию ЖКХ будет работать и 2016–2017 годах.

В этом году уже утверждена заявка области на получение 489 млн рублей из Федерации как одному из эффективно работающих регионов, вошедшему в десятку лучших. Плюс запланировано софинансирование из областного бюджета – 605 млн рублей. Свою лепту внесут и муниципалитеты – почти 320 млн рублей. В итоге на этот год за счет бюджетов всех уровней на решение проблем «аварийщиков» соберется приличная сумма – более 1,4 млрд рублей.

Кроме того, у нас и большое число ветхого жилья – более 225 тыс. кв. метров. Не отремонтированное вовремя ветхое жилье переходит в разряд аварийного. Сегодня, чтобы этот снежный ком постоянно не нарастал (иначе никаких бюджетных средств не хватит), необходимо своевременно проводить капитальный ремонт многоквартирников как минимум на 350–400 млн рублей в год (с учетом средств собственников и бюджетного финансирования) и выделять ежегодно как минимум миллиард для расселения аварийного жилья.

Детский вопрос

– Игорь Николаевич, как решается проблема с дефицитом мест в детских дошкольных учреждениях?

– Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу: в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в ближайшее время решить вопрос по обеспечению всех нуждающихся местами в детских садах. Мы провели конкурс на строительство в Томской области в рамках ГЧП на общую сумму более 2 млрд рублей 15 детсадов (семь в Томске, один в Северские, остальные – в районах области). Победитель конкурса – ОАО «Соцсфера Томской домостроительной компании» – приступает к проектированию объектов, в конце этого года начнем строительство. Садики будут возведены за счет средств банковского кредита. Затем в течение пяти лет после сдачи их в эксплуатацию областной бюджет рассчитается с подрядчиком. Если появится возможность расплатиться быстрее, мы обязательно ею воспользуемся, чтобы уменьшить размеры выплат по банковским процентам.

Дополнительно построим два детских сада за счет федерального бюджетного кредита. Таким образом все дети станут детсадовскими и проблема будет снята.

На прогулку на Набережную!

– Сейчас много и оживленно обсуждается такой мега-проект, как «Томские набережные». В чем его суть? Когда, на ваш взгляд, томичи реально смогут почувствовать его первые результаты?

– Гулять по Набережной мы будем не раньше чем через три — пять лет. Решением губернатора выделены средства и ведется проектирование строительства дамбы, без которой реализация проекта невозможна. В лучшем случае в 2014 году мы получим результаты экспертизы, а в 2015-м совместно с Федерацией приступим к строительству.

Для воплощения в жизнь проекта «Томские набережные» администрация области намерена активно привлекать федеральные средства, в том числе Минобрнауки, Минприроды, Минтранса, а также средства инвесторов в рамках государственно-частного парт нерства.

В этом году также объявим конкурс на проект планировки территории. Здесь разместятся бизнес-центры, торговые центры и, самое главное, спортивные площадки, кампусы и, возможно, учебные корпуса наших университетов, жилье для профессорско-преподавательского состава и молодых ученых. После утверждения проекта застройки разработаем план мероприятий по реализации проекта. Результаты увидим в ближайшие пять лет. Даже Москва не сразу строилась

Проект «Томские набережные» (от коммунального моста до устья реки Ушайки) разрабатывается за счет областных средств. А вот для его воплощения в жизнь мы намерены привлекать федеральные средства, в том числе Минобрнауки, Минприроды (для возведения дамбы), Минтранса (для строительства дорог), а также средства инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Пока проект оценивается в 20 млрд рублей, но эта сумма будет корректироваться.

Кроме того, в ближайшее время совместно с Газпромом будет разработан и реализован проект по благоустройству Набережной реки Ушайки. Это результат майской договоренности Сергея Жвачкина и Алексея Миллера на форуме INNOVUS в Томске.

На финишной прямой

– Безусловно, во время нашей встречи мы не можем обойти вниманием нашумевшую ситуацию с обманутыми дольщиками. Тем более что в редакцию постоянно поступают обращения от тех, кто так и не может дождаться новоселья, вложив свои кровные… Какие здесь подвижки? Долго ли еще ждать людям?

– Считаю, что проблема с дольщиками вышла на финишную прямую: из 26 проблемных домов, состоящих у нас в реестре, в течение двух последних лет 15 домов сданы в эксплуатацию, оставшиеся 11 сдадим в течение двух лет. Эти вопросы у власти на особом контроле.

Строительный комплекс Томской области – это свыше 1 900 организаций (35 из них – крупные и средние организации с численностью работников более 100 человек), в которых работает более 20 тыс. человек, или 6% от общей численности занятых в экономике региона.

Вот только один пример. Осенью 2012 года мы провели собрание с дольщиками дома на ул. Нефтяной, 7, предложив им вариант, когда власть берет на себя обязательства по выкупу у людей земельного участка, на котором будет достраиваться дом. Долгое время шел переговорный процесс. В итоге был подписан договор купли-продажи, который прошел государственную регистрацию. Уже готовится техзадание, проводится конкурс. На выкупленном участке земли будет построен большой дом (за счет бюджета и средств дольщиков), в котором смогут получить квартиры не только жители с ул. Нефтяной, 7, но и дольщики с ул. Мокрушина, 9, ул. Салтыкова-Щедрина, где под намеченную новостройку даже еще не расселили жителей. В итоге решим проблему около 600–700 дольщиков. Определенные подвижки есть и по другим адресам. Тем, кто вынужден снимать жилье, стоит учитывать, что департамент строительства готов компенсировать реальным дольщикам часть арендной платы за снимаемое жилье.

– Много говорилось о «белом списке» строителей, в который войдут надежные компании. Когда томичи смогут с ним ознакомиться?

– Действительно, такой список сейчас готовится. Любой застройщик, который занимается возведением многоквартирных жилых домов по долевому строительству, может подать на имя губернатора заявку о включении его в «белый список». Есть регламент, который определяет предъявляемые требования. У застройщика не может быть белой, к примеру, только «спина». Чистой у предприятия должна быть налоговая история, должны отсутствовать нарушения законодательства в сфере привлечения средств граждан и в строительстве жилья. Перед включением в список анализируются не только эффективность производственной деятельности, но социальный портрет компании. Рабочая группа рассматривает соискателя по всем разработанным администрацией и отраслевыми специалистами критериям. Если строительная организация попала в «белый список», то при возникновении каких-либо форс-мажорных обстоятельств областной бюджет берет риски на себя и в рамках закона Томской области помогает решать проблемы с пострадавшими гражданами. Если строитель не в «белом списке», то все риски перекладываются на дольщика. Каждый участник рынка сам решает, готов он рисковать или нет. В ближайшее время будут рассмотрены две поданные заявки.

* * *

Конечно же, во время разговора не обошлось и без личных вопросов гостю. Семья у вице-губернатора небольшая: сын – студент четвертого курса московского вуза, будущий физик, супруга преподает английский в классическом университете. После работы Игорь Николаевич любит зайти на новостные сайты в Интернете или почитать газету «Томские новости», которую специально приносит с работы домой. В Стрежевой, с которым связывает значимый этап его трудовой деятельности, в последнее время тянет намного меньше – «друзья все поразъехались». Вот и в очередной отпуск он отправляется не на север, а на юг. По возвращении обещал ответить на многие другие вопросы журналистов, на которые просто не хватило времени…

Сегодня мы строим прозрачную и понятную для всех систему. Чтобы каждый собственник понимал, кто и за что платит, что и когда будет ремонтироваться.

Милицейская реформа: работа над ошибками

Более 100 инициатив по изменениям в деятельности МВД рассматривает сейчас рабочая группа по мониторингу закона о полиции, которая состоит из депутатов Госдумы РФ, представителей МВД, Минобороны, ФСБ, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. Предстоящие перемены официально обозначаются как второй этап реформы МВД. Неофициально это контрреформа МВД, так как речь идет об исправлении ошибок, допущенных в ходе «революции» 2011 года.

Медведевская модернизация

Инициатором ее стал Дмитрий Медведев, который в то время был президентом России, а главным исполнителем – тогдашний министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Реформа должна была модернизировать милицию и решить следующие задачи:

1. Улучшить имидж органов внутренних дел, очистить его от негатива и тем самым повысить уровень доверия населения к сотрудникам МВД.

2. Очистить ряды МВД от недобросовестных и непрофессиональных сотрудников.

3. Уничтожить коррупцию среди работников органов внутренних дел.

4. Улучшить материальное положение сотрудников МВД путем резкого увеличения их зарплаты.

Для достижения этих целей был принят закон о полиции и проведен целый комплекс изменений. Главные из них:

1. Милицию переименовали в полицию. По мнению авторов законопроекта, старое название было запятнано многочисленными преступлениями «плохих» милиционеров, поэтому его надо было заменить на более нейтральное.