Коренная томичка Оксана Кийко уже в 15 лет стала чемпионкой мира по подводному плаванию. И через пару лет ушла из спорта. Еще через пару лет вернулась, выиграла несколько титулов, влюбилась в шведа и переехала жить в другую страну. После этого были завершение карьеры, развод, новое замужество и новая профессия. Сейчас Оксана не жалеет ни об одном из своих решений, воспитывает детей, работает и радуется жизни. В Томск она приехала в гости к родителям.

Спорт высших достижений

Оксана занималась спортом с раннего детства. До 11 лет ходила на гимнастику, потом мама отвела ее в бассейн, увидев объявление о наборе в группу подводного плавания. Так она попала в клуб ««СКАТ»».

Оксана занималась спортом с раннего детства. До 11 лет ходила на гимнастику, потом мама отвела ее в бассейн, увидев объявление о наборе в группу подводного плавания. Так она попала в клуб ««СКАТ»».

– Мы пошли в бассейн «Томь», потому что он был рядом с домом, – вспоминает Оксана. – Мне сразу все понравилось: замечательные друзья, хорошие тренеры, результаты быстро росли. Уже в 15 лет я попала во взрослую сборную России, и мы выиграли чемпионат мира в эстафете. В следующем году я победила уже на юношеском первенстве мира. Через некоторое время я поступила в университет и решила заняться учебой. К тому же бассейн «Томь», в котором мы тренировались, закрыли, а до другого было неудобно добираться. В 17 лет мне уже не хотелось ехать из бассейна на лекции, хотелось хорошо выспаться, накраситься и спокойно прийти на занятия.

Однако долго без спорта Оксана прожить не смогла. На третьем курсе она предложила тренеру написать статью про «СКАТ», а тот сделал ответное предложение – вернуться в спорт. Оксана не устояла и сразу же одержала победу на международном турнире в Братиславе. В последние годы обучения она опять выступала за «СКАТ».

После окончания ТГУ Оксана переехала в Швецию, где продолжила заниматься спортом. Ей поступали предложения из России: участвовать в чемпионате страны, отбираться в сборную и попадать на международные соревнования. Однако тогда спортсменка уже привыкала к европейской жизни и ждала получения шведского гражданства, чтобы выступать за свою новую страну.

– В Швеции другая система спорта, – рассказывает Оксана. – Там нет зарплат и призовых, наоборот, ты платишь членский взнос клубу, в котором тренируешься. Сильные клубы живут на деньги спонсоров, но без побед их сложно найти. А для побед нужны тренировки, для которых нужны деньги. Получается замкнутый круг. Поэтому я решила, что пора закончить плавать и начать выстраивать свою жизнь. Уходить надо так, чтобы тебя запомнили сильнейшим, а все, что хотелось, я выиграла.

Новая жизнь

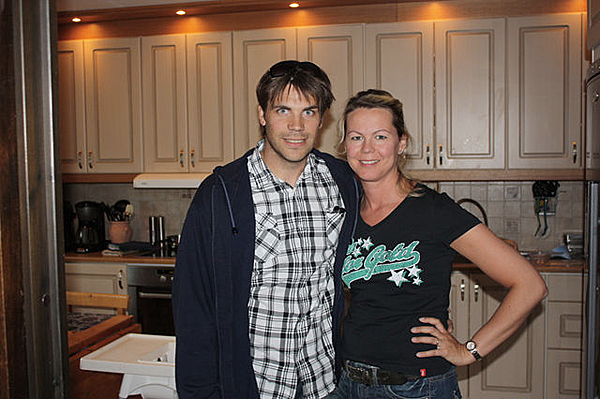

В последние годы учебы в ТГУ Оксана на соревнованиях познакомилась со шведской командой подводного плавания, а с одним из спортсменов, Вальтером Уландером, у нее завязались отношения. Именно к нему она переехала в Швецию, он стал ее тренером, а потом и мужем. Однако вместе они прожили всего лишь около двух лет.

– Как оказалось, нас связывал только спорт, а за любовь мы приняли общие интересы, – объясняет Оксана. – Через некоторое время я встретила своего будущего мужа, с которым мы живем уже десять лет. Сейчас кажется, что те два года были очень давно, как будто не со мной.

После развода Оксана осталась жить в Швеции, получила гражданство и второе высшее образование. Поначалу она хотела работать в журналистике, тем более что диплом ТГУ в Швеции вполне признали. Однако для этого было необходимо хорошее знание языка и менталитета, на их изучение потребовалось бы несколько лет. Поэтому Кийко-Уландер предпочла отучиться в университете на факультете психологии, педагогики и социологии. После получения диплома она устроилась на работу по своей новой специальности.

– В Швеции человек в центре внимания, – считает Оксана. – Он значимая персона независимо от пола, возраста и национальности. Когда люди общаются, они не смотрят на достаток и профессию. Намного легче жить в бытовом плане. Все, у кого есть работа, живут хорошо: они могут себе позволить ездить в отпуск, оплачивать жилье, купить машину. Мне подходит такой образ жизни, мышление, менталитет. В Швеции я дома.

Две семьи

– Моего мужа зовут Йорген Сундквист, – улыбается Оксана. – Он работает в строительном профсоюзе. Я долго пыталась перевести на русский язык его должность, пока не увидела в томской газете такое же слово – омбудсмен. Йорген отстаивает права рабочих. Профсоюзы в Швеции – это противовес работодателям на деле, а не на бумаге, они добиваются повышения зарплаты и отстаивают права своих членов.

По словам Оксаны, Йорген все десять лет совместной жизни пытается учить русский язык, даже ходит для этого на специальные курсы. Слов он знает много, но связывать их между собой все никак не может научиться. Пытаются говорить по-русски и дети Оксаны и Йоргена – пятилетний Алекс и Элин, которой в августе исполнится три года.

– Имя для первого ребенка мы долго выбирали, в итоге получилось похоже на русское Александр, – рассказывает Оксана. – К моменту рождения дочери я окончательно поняла, что детям жить в Швеции, поэтому нет смысла давать им русские имена. Дома мы иногда называем дочь по-русски Элей.

В Томск шведская семья приезжает каждый год, исключая то время, когда дети были совсем маленькими. Оксана называет свою томскую семью – родителей и брата, который на девять лет ее старше, – настоящей крепостью.

– Родители меня всегда поддерживали, говорили: «Выбирай сама, если не понравится – возвращайся, мы тебя ждем», – объясняет Оксана. – Мне кажется, поэтому я и адаптировалась в Швеции: чувствовала большую поддержку за спиной.

Томск и коллеги

Оксана продолжает читать томские и российские новости, с интересом следит за изменениями, которые происходят в ее некогда родном городе.

– Брат провез меня по новой улице Клюева и по другим районам, – рассказывает Оксана, – и я не узнала город, хотя прожила тут все детство и юность, а последний раз приезжала три года назад. Дороги, красивые дома, много машин.

В Томске бывшая спортсменка иногда встречается с партнерами по клубу «СКАТ».

– Общаюсь с девочками, с которыми плавала, – говорит Оксана. – Многие разъехались по разным городам и странам. С Оксаной Данейко мы встретились совсем недавно по дороге в Томск в московском аэропорту. Когда приезжала в Томск в прошлый раз, встречалась с Максимом Максимовым и Наташей Соловий, их ребенок совсем ненамного старше моего Алекса. Друзья по спорту так и остаются друзьями.

***

Родители Оксаны, наверное, и сейчас ждут ее, «если не понравится». Но ей все нравится, она нашла себя в Швеции, она нашла себя после большого спорта, что удается далеко не каждому, и больше не хочет в своей жизни серьезных изменений.

СПРАВКА «ТН»

Оксана Кийко, родилась в Томске, окончила факультет журналистики ТГУ. Мастер спорта международного класса по подводному плаванию. Чемпионка мира 1992 года, призер чемпионата мира – 1998, двукратная победительница чемпионата Европы – 1992. Победительница клубного чемпионата Европы в составе команды «СКАТ» ТГУ 1998, 1999 годов. 13 лет назад переехала в Швецию, где дважды становилась победительницей клубного чемпионата Европы, а также множества скандинавских соревнований.

В Швеции меня до сих пор иногда спрашивают: «Когда домой поедешь?» Я отшучиваюсь и отвечаю, что минут через 20, как только закончу работу.

В России я многие вещи уже не могу понять или объяснить. К примеру, идем по городу, и сын спрашивает: «Мама, а почему здесь мусор лежит?» Я говорю: «Потому что люди неправильно делают, выкидывают его прямо на улицу». Он же искренне удивляется: «А где полиция, она же должна была приехать и оштрафовать?» Что я отвечу? Сказала, что они были заняты более важными делами. В итоге мы с ним договорились, что, если увидим, как кто-то бросает мусор, позвоним в полицию.

Законодательная Дума Томской области пятого созыва собирается на каникулы. Как всякий почти отпускник, на последнем летнем заседании 26 июля она постаралась и «хвосты подчистить», и «горы своротить», решив более 40 объемных и сложных вопросов повестки. Отдых Думе, безусловно, нужен – первые месяцы выдались беспокойными и насыщенными. Шло становление нового думского состава, одновременно в регионе обновлялась и исполнительная власть. По сути, менялась вся система «руководящих» отношений. Как Дума справилась с задачами первого полугодия, чем занималась и чего достигла за 7 месяцев работы – об этом «ТН» рассказала спикер Оксана Козловская.

Законодательная Дума Томской области пятого созыва собирается на каникулы. Как всякий почти отпускник, на последнем летнем заседании 26 июля она постаралась и «хвосты подчистить», и «горы своротить», решив более 40 объемных и сложных вопросов повестки. Отдых Думе, безусловно, нужен – первые месяцы выдались беспокойными и насыщенными. Шло становление нового думского состава, одновременно в регионе обновлялась и исполнительная власть. По сути, менялась вся система «руководящих» отношений. Как Дума справилась с задачами первого полугодия, чем занималась и чего достигла за 7 месяцев работы – об этом «ТН» рассказала спикер Оксана Козловская.

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области:

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области: Андрей Трубицын, начальник областного департамента реального сектора экономики:

Андрей Трубицын, начальник областного департамента реального сектора экономики: Иван Кляйн, депутат областной Думы:

Иван Кляйн, депутат областной Думы: Владимир Пономаренко, депутат областной Думы:

Владимир Пономаренко, депутат областной Думы:

Напомним, в апреле на первом заседании Думы пятого созыва депутат, обращаясь к спикеру Думы Оксане Козловской, обратил внимание на то, что она якобы способствовала скоропостижному закрытию комиссии по борьбе с коррупцией, а также заявил следующее: «Я хочу вам напомнить, что вы только одних дорог с Крессом настроили на пять уголовных дел». Именно эта фраза стала причиной иска экс-губернатора к Казакову с требованием, чтобы депутат публично отказался от своих слов и выплатил потерпевшему 200 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Напомним, в апреле на первом заседании Думы пятого созыва депутат, обращаясь к спикеру Думы Оксане Козловской, обратил внимание на то, что она якобы способствовала скоропостижному закрытию комиссии по борьбе с коррупцией, а также заявил следующее: «Я хочу вам напомнить, что вы только одних дорог с Крессом настроили на пять уголовных дел». Именно эта фраза стала причиной иска экс-губернатора к Казакову с требованием, чтобы депутат публично отказался от своих слов и выплатил потерпевшему 200 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

В уголовной истории СХК Следственным комитетом по ТО по материалам областного УФСБ возбуждено третье уголовное дело. В нем два фигуранта – бывший генеральный директор ОАО «СХК» Владимир Короткевич и его бывший заместитель Леонид Романенко. Основания для обвинения прежние – коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

В уголовной истории СХК Следственным комитетом по ТО по материалам областного УФСБ возбуждено третье уголовное дело. В нем два фигуранта – бывший генеральный директор ОАО «СХК» Владимир Короткевич и его бывший заместитель Леонид Романенко. Основания для обвинения прежние – коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

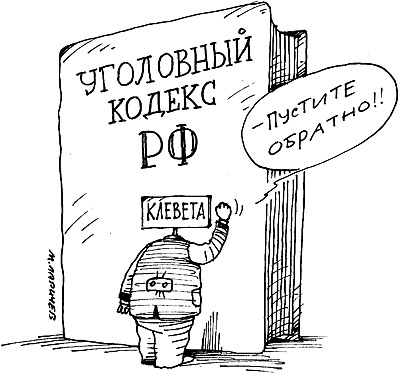

Госдума РФ приняла закон о возвращении в Уголовный кодекс статьи «Клевета», которая полгода назад была переведена в административные правонарушения. Попутно были внесены новые пункты: «Клевета с использованием служебного положения» и «Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера», а максимальный штраф повышен с 2 до 5 млн рублей.Эксперты «ТН» рассуждают о том, является ли закон опасностью для свободы слова или, напротив, внесет порядок.

Госдума РФ приняла закон о возвращении в Уголовный кодекс статьи «Клевета», которая полгода назад была переведена в административные правонарушения. Попутно были внесены новые пункты: «Клевета с использованием служебного положения» и «Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера», а максимальный штраф повышен с 2 до 5 млн рублей.Эксперты «ТН» рассуждают о том, является ли закон опасностью для свободы слова или, напротив, внесет порядок.

В последнее время все чаще появляются граждане, которые стремятся навести порядок в доме, во дворе, в городе своими собственными силами. Коллективно и в одиночку. Один из таких людей – автовладелец Владимир (фамилию мужчина попросил не называть). Проживая неподалеку от перекрестка улиц Киевской и Сибирской, Владимир борется с местными хулиганами. Урон от них небольшой, но досадный. То бензин сольют у ночующих во дворе машин, то стекла побьют, то крышки у бензобаков открутят, то дверцы в авто взломают…

В последнее время все чаще появляются граждане, которые стремятся навести порядок в доме, во дворе, в городе своими собственными силами. Коллективно и в одиночку. Один из таких людей – автовладелец Владимир (фамилию мужчина попросил не называть). Проживая неподалеку от перекрестка улиц Киевской и Сибирской, Владимир борется с местными хулиганами. Урон от них небольшой, но досадный. То бензин сольют у ночующих во дворе машин, то стекла побьют, то крышки у бензобаков открутят, то дверцы в авто взломают…

В итоге, по предварительным подсчетам, Томск предлагает области отказаться от двух с лишним миллиардов в пользу всех 20 муниципалитетов. Пессимисты оценивают вероятность одобрения Белым домом и областной Думой законодательной инициативы властей Томска как нулевую, оптимисты осторожно говорят о 50%-ном компромиссе.

В итоге, по предварительным подсчетам, Томск предлагает области отказаться от двух с лишним миллиардов в пользу всех 20 муниципалитетов. Пессимисты оценивают вероятность одобрения Белым домом и областной Думой законодательной инициативы властей Томска как нулевую, оптимисты осторожно говорят о 50%-ном компромиссе.