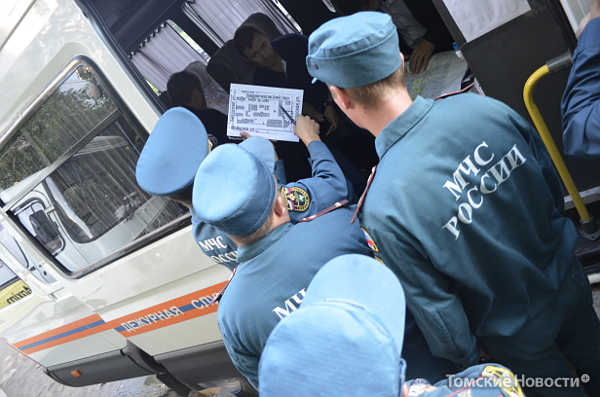

Фото: Вероника Белецкая;из архива футбольной школы «Юниор»

Затраты на открытие филиала составят 130 тыс. рублей. В первый же месяц появится прибыль – 14 тыс., через четыре месяца она увеличится до 90 тыс. Такими цифрами футбольная школа «Юниор» привлекала потенциальных покупателей франшизы на выставке Buybrand Expo, завершившейся на прошлой неделе в Москве. «Если наша франшиза не окупится за три месяца – мы вернем вам деньги!» – обещали томские предприниматели.

-Вообще-то за восемь месяцев, что мы продаем бренд, за возвратом средств никто не обращался, – улыбается генеральный директор футбольной школы «Юниор» Александр Семенцов.

Их филиалы работают уже в 12 городах, более 30 человек стоят в очереди на открытие «Юниора» в своем регионе. Как маленькой школе, начавшей работать 1,5 года назад в Томске, удалось вырасти в крупнейшую и единственную федеральную сеть? И что изменилось с тех пор, как два молодых тренера с ужасом смотрели друг на друга, думая, как же им унять четырехлетних детишек?

Лучшее – детям

– Три недели ровно, – так Александр Семенцов отвечает на вопрос, сколько времени прошло от возникновения идеи создания частной школы до первой тренировки ее учеников.

Все было стремительно. В тот же день, когда его, известного в Томске организатора футбольных турниров, озарила мысль о собственной школе, он выложил объявление о готовящемся открытии на популярном томском сайте.

– Причем я не знал, что это будет за школа, с какого возраста принимать детей, кто и где их будет тренировать. Просто прощупывал рынок: есть ли спрос? Он оказался стабильным: поступало по звонку в день, – рассказывает Александр. – Затем я провел опрос в соцсетях среди своих знакомых, имеющих детей. Попросил расставить приоритеты, что они в первую очередь учитывали бы при выборе спортивной школы. Родители оказались единодушны: главное, чтобы ребенку нравилось.

Эту проблему Семенцов знал не понаслышке. Мальчишкой он занимался в специализированной ДЮСШ, но особых талантов не проявил и был вынужден уйти.

– Многие мои друзья также бросали футбол не потому, что не любили его, – поясняет футболист-любитель. – Просто у тренеров бюджетных ДЮСШ нет задачи увлечь детей. Они ориентированы на достижение высоких спортивных результатов, поэтому работают с теми, кто подает надежды. А «бесперспективные» (такие, каким был я) им не интересны.

Путеводная звезда

Итак, идея была. Инвесторы были (вой-ти в проект согласились руководители холдинга DI-Group Игорь Ковалев и Дмитрий Стародубцев, с которыми Александр ранее работал над сайтом «Арена спорта»). Но кто будет тренировать? На кого народ «пойдет»?..

– Я лично знал Василия Янотовского – бывшего капитана «Томи», самого популярного томского футболиста, который провел за команду больше всего матчей, – говорит Семенцов. – На тот момент Василий Григорьевич был свободен: он только-только вернулся из Узбекистана, где выступал за одну из команд, искал варианты продолжения карьеры в России, но интересных предложений не было. Как человеку известному, ему предлагали возглавить Томскую академию футбола, но разговоры о проекте шли несколько месяцев и конкретных результатов не давали. А тут мы, такие быстрые: встретились, обговорили детали и уже через неделю открылись.

«Дорого ли обошлась звезда футбола?» – на этот вопрос Александр только пожимает плечами: первые два месяца зарплату вообще никто не получал, включая Василия. Он вошел в проект на правах соучредителя и стал спортивным директором «Юниора». Именно Янотовскому принадлежала идея обучать детей с четырех лет.

– И в этом оказалась уникальность школы, – анализирует Семенцов. – В муниципальных спортивных школах набор идет с шести лет. Во-первых, к тому возрасту дети уже слишком привязаны к телевизору и компьютеру. Во-вторых, координация и психология начинают формироваться гораздо раньше. Как говорит Василий Григорьевич, обращаться с мячом ребенка можно научить и в 10 лет, а проблемы с координацией решить в таком возрасте будет гораздо сложнее. В России готовых методик по работе с 4–6-летними футболистами нет, поэтому мы наняли переводчиков и перевели некоторые немецкие и испанские методички. Месяца через два после открытия школы Янотовский сам поехал за опытом – сначала в Хорватию, потом в Испанию.

Витаминка в помощь

Первые дети пришли в «Юниор» благодаря рекламе на том же сайте, где Александр размещал пробное объявление об открытии школы. Дебют «Юниора» состоялся в феврале 2013 года в легкоатлетическом манеже «Гармония». На шесть тренеров было пять учеников…

– Родители стояли изумленные: на каждого ребенка по тренеру и еще один про запас, – улыбается Семенцов. – Чтобы мы не закрылись, они стали активно рекламировать нас среди друзей и знакомых, так что на каждое следующее занятие приходило по три-четыре новых человека.

– Вообще, мы сразу считали, что на каждого тренера должно быть не 30 человек, а максимум восемь, – уточняет Александр. – Конечно, можно было все сделать дешево и сердито, но тогда это не отличалось бы от государственных школ. Поэтому мы готовы были больше платить тренерам при меньшей нагрузке (зарплату старшему тренеру определили в 1,3 тыс. рублей за занятие, его помощники должны были получать от 500 рублей). Поэтому выбрали один из самых дорогих, но и самых комфортных залов – в «Гармонии», где час аренды стоит 2 тыс. рублей. Добавив к этому затраты на инвентарь и экипировку, вычислили среднюю цену абонемента – 4 тыс. рублей. Первое занятие у нас всегда бесплатное. Но 90% вновь пришедших сразу же покупают абонемент.

Главная проблема, которую нужно было решить на старте, – как удержать внимание детишек. Даже западные методики имели изъяны на практике…

– Родители с одним-то четырехлеткой не всегда справляются, а тут их сразу 15! – говорит Александр. – Я помню случай, когда старший тренер не смог приехать на тренировку, и мы с молодым напарником сами должны были вести занятие. У нас был просто ужас, паника в глазах! Не знаю, заметили ли это родители… Впрочем, они прощали нам многие недочеты в работе, относились с пониманием. Ну а с опытом к нам пришло спокойствие.

Универсального рецепта, подходящего ко всем детям, Александр со товарищи так и не придумали, но поняли, что в отношении каждого ребенка нужно подбирать правильные, нужные конкретно ему слова. Критику и жесткое понукание запретили сразу, зато сделали упор на мотивационную систему: баллы, наклейки, витаминки. Например, заметили, что, если за хорошо выполненное упражнение пообещать витаминку, процент концентрации у ребенка увеличивается раза в четыре.

– Собственная методика работы с детьми – это наша самая ценная наработка, плод наших ошибок и достижений, полученный потом и кровью. И именно она составляет основу продаваемой франшизы, – подчеркивает Александр. – Но абсолютно все проблемы – со структурой тренировок, системой мотивации, а также инвентарем, рекламой, учетом занятий и так далее мы сразу решали так, чтобы этот опыт можно было масштабировать. В России не существовало сетевых проектов футбольных школ. Что мешало стать первыми?..

Купи меня

Первый иногородний филиал «Юниора» открыл в Новосибирске друг Семенцова зимой 2014 года. Вместе они составили пошаговый план развития бизнеса. По условиям договора партнер должен был отчислять Томску определенный процент с выручки.

– Динамика развития школы в Новосибирске оказалась такова, что уже через несколько месяцев они пожалели, что не арендовали все приличные залы в городе. Сейчас там работает три отделения, вот-вот откроется четвертое, в очереди на место стоят несколько десятков человек. Вот что значит город-миллионник, – рассказывает Александр. – Этот успех сподвиг нас идти на Москву: денег там больше, людей больше, а качественного предложения нет. Месяц назад я и коммерческий директор школы Алексей Анисимов переехали в столицу. Офиса нет – снимаем квартиру, бухгалтерское сопровождение ведут специалисты DI-Group в Томске, что очень экономит расходы. Три недели назад мы открыли в Москве два отделения – одно на Рублевском шоссе, другое в самом центре города, на станции метро «Павелецкая». Пока детей там немного: в одном 12, в другом 8. Но для старта это отлично. Благодаря Янотовскому, у которого много связей в футбольном мире, мы подписали договор с ФК «Локомотив-Москва» – будем отдавать им наших выпускников, как в Томске отдаем их в «Томь».

Помещения в столице специально искали в самых пафосных местах. Как ни странно, они оказались достаточно демократичны по цене: на Рублевке аренда стоит 3 тыс. рублей в час (удалось договориться с государственным спорткомплексом), в центре – 2,5 тыс. рублей. Тренеров для школы подбирал Янотовский, который переехал в Москву год назад.

– В целом затраты в Москве выше (на ту же зарплату), и это отражается на стоимости абонемента: в Москве она составляет от 7 до 10 тыс. рублей, мы одна из самых дорогих спортивных школ, – говорит Александр. – А, например, в Горно-Алтайске это всего 2 тыс. в месяц.

В Москве томичи намерены развивать бизнес самостоятельно: у них идет активная реклама (в основном в Интернете), и по звонкам родителей они видят, из каких районов наибольший спрос на услугу. Сейчас, говорят, реально открывать по одному новому филиалу в неделю. Всего их предполагается около 30. В других же городах России удобнее продавать франшизу и получать роялти (оно небольшое – в среднем 10 тыс. ежемесячно). Семенцов радуется интересу франчайзи:

– В одном только Красноярске у нас уже четверо желающих купить франшизу. И неудовлетворенный спрос есть в каждом городе России.

В томской футбольной школе «Юниор» (в двух ее филиалах, третий готовится к открытию) занимаются 60 человек. Десятки детей уже выпустились – перешли либо в ДЮСШ, либо в школу при ФК «Томь». В 12 филиалах по России занимаются около 800. Один из самых эффективных способов набора – обход детских садов.

Запуск первой школы «Юниор» в Томске обошелся в 200 тыс. рублей (покупка игровой формы, профессиональных мячей Adidas, аренда, реклама и пр.). На многом сэкономили, например, сайт сделали сами при помощи бесплатного конструктора в Интернете. «Я собрал сайт за день, получилось прилично – на главной странице была большая фотография Янотовского», – говорит Александр.

Сейчас на экипировку и инвентарь для открытия нового филиала требуется сумма в четыре-пять раз меньшая – за счет налаженных отношений с оптовыми компаниями

Бывший капитан «Томи» Василий Янотовский – совладелец частной футбольной школы, он отвечает за все спортивные вопросы. Первые два месяца ее существования работал бесплатно. Но проект оправдал ожидания тех, кто в него верил: чистая прибыль компании за 1,5 года выросла в 10 раз