Я не знаю, как реагируют Владимир Соиспаев и Владимир Худорожков на показатели статистики, свидетельствующие о том, что средний возраст врачей в отечественной системе здравоохранения приближается к «полтиннику» и что, по мнению чиновников, его надо бы снизить. В лоб спросить не решилась: все-таки оба перешагнули пенсионный рубеж. Впрочем, эти два замечательных доктора из поселка Клюквинка Верхнекетского района знают ответ на данный деликатный вопрос. Без всяких обид, с ироничным смешком оба, не сговариваясь, заметили: «И рады бы уйти, да на кого население оставишь?» Так вот, пока теоретики здравоохранения предлагают всевозможные меры для привлечения выпускников медицинских вузов в сельские районы, там, на местах, ежедневно совершают маленькие профессиональные подвиги такие опытные врачи, как Соиспаев и Худорожков.

Проводили с почетом и… уговорили вернуться

– Меня, – смеется врач-терапевт Владимир Худорожков, – несколько лет назад торжественно проводили на пенсию. Посидел я дома года полтора, а потом звонит главврач ЦРБ Ирина Бакулина: «Выручайте, Владимир Александрович! Работать в вашей амбулатории некому». Ну, я и вернулся.

Врачом-терапевтом Худорожков значится в дипломе: в 1976-м окончил лечебный факультет ТМИ (ныне – СибГМУ) и приехал по распределению в Клюквинскую амбулаторию. Но на самом деле Владимир Александрович врач-универсал — жизнь заставила его освоить и другие врачебные специализации. Он вспоминает, например, как был вынужден встать за операционный стол и взять в руки скальпель. Нет, в студенчестве он изучал курс хирургии и, как все будущие медики, отрабатывал азы на муляжах и животных, а вот чтобы по-настоящему оперировать, такое в самом начале его трудовой деятельности случилось впервые. Из леспромхоза привезли мужчину с тяжелой производственной травмой (попал под тракторные сани). Не человек – кусок боли. Весь разорван, переломан, в крови. Хирурга в амбулатории нет. Транспортировать пациента в ЦРБ невозможно: не выдержит дорогу. А оперировать надо немедленно. Владимир связался по телефону с опытным хирургом из Белого Яра Александром Медниковым, и тот буквально по шагам объяснял молодому коллеге, что надо делать – от разрезов вплоть до наложения швов.

Потом таких экстренных случаев в его жизни будет немало: лесное производство, на котором специализировался поселок, достаточно травмоопасное, но та операция почти 40-летней давности до сих пор стоит у него перед глазами. Бывало, и сложные роды принимал, и вывихи выправлял, и с переломами справлялся. С опытом пришли навыки, чувство уверенности, умение сконцентрироваться в сложной ситуации.

Но главная его стезя – терапия. Изо дня в день: горлышки, животики, температурка у деток, то же у взрослых, но других масштабов. Симптомы, диагнозы, лечение… Как на боевом посту. Люди могут обратиться к нему в любое время – в ночь-полночь, в праздники или выходные: «Помогите, Владимир Александрович!» В том-то и состоит особенность работы земского врача: он свой, родной, он рядом, он доступен и всегда готов подняться по тревоге. Кажется, все отработано до автоматизма, до мелочей. Расслабься. Ан нет. Опытнейший врач Худорожков продолжает учиться. Сейчас вот проходит курсы повышения квалификации в СибГМУ. Не только потому, что так положено. А потому, что как специалист он хочет идти в ногу со временем.

С нуля создал службу

Врач-стоматолог Владимир Соиспаев войдет в историю Клюквинки как создатель стоматологической службы, причем всех ее направлений – терапии, хирургии, ортопедии. Без всякого преувеличения можно сказать, что весь поселок ходит с зубами от Соиспаева. И, кстати, не только поселок. Прослышав об удивительном мастере, к нему едут люди со всего района и даже из Томска.

– Когда я приехал в 1974 году в Клюквинку, – рассказывает Владимир Дмитриевич, – здесь не было даже простейшей зубоврачебной техники. Пришлось начинать фактически с нуля. Директор леспромхоза выдал мне чек на 15 тыс. рублей – деньги по тем временам огромные, и я отправился в Томск закупать оборудование. А с ним были проблемы. По совету директора магазина медтехники я написал письмо Егору Лигачеву, и в результате в нашем районе появились три новенькие бор-машины.

Как и Владимир Худорожков, за 40 лет работы Владимир Соиспаев стал настоящим универсалом: не только зубы лечил-удалял, но и занимался переломами челюсти, гнойные опухоли оперировал. Было, сам себе десну резал. В отпуске в лесу острая боль прихватила, во рту все распухло. Вернулся домой, взял скальпель и разрезал нарыв, потом в Белом Яре зуб удалили. А уж сколько друзьям-охотникам больных зубов в тайге вырвал – не сосчитать.

В пациентах у Владимира Дмитриевича все население – от мала до велика. Находить общий язык с малышней ему помогают коммуникабельный характер и знания, полученные на педиатрическом факультете ТМИ, где он начинал медицинское образование, но потом в силу семейных обстоятельств окончил стоматологический факультет Читинского мединститута. Умело «заговаривает» он зубы и взрослым, и старикам. К последним, если они немощные, лежачие, приезжает с инструментами на дом.

– Владимир Дмитриевич никогда и никому не отказывает в помощи, – характеризует доктора сотрудница Клюквинской амбулатории Вера Чумаченко. – В любое время суток готов избавить человека от боли. Я сама как-то оказалась в такой ситуации. В Томске разболелся зуб, мне его удалили, но, видимо, не очень качественно. Домой при-ехала – боль невыносимая. Сразу побежала к Соиспаеву: «Владимир Дмитриевич, спасайте!» Он был в это время в отпуске, но ни слова не говоря отправился в амбулаторию, усадил в кресло и все мне прочистил. Я с тех пор зареклась обращаться к кому-либо, кроме Владимира Дмитриевича.

Кто, если не они?

Оба Владимира – уроженцы севера Томской области, оба выросли в сельской местности. За годы работы стали патриотами Клюквинки, жизни своей без нее не мыслят. Любят здешнюю природу. Хвалят профессиональный коллектив ЦРБ, всегда готовый прийти на помощь. И жалеют население: «Если мы уйдем, кто будет лечить народ?»

– В прошлом году я встречался с выпускниками-стоматологами СибГМУ, – делится Владимир Соиспаев. – Рассказал им о деревенских прелестях. Они быстренько посчитали и говорят: «Не нужны нам ваши миллионы, мы в городе больше заработаем».

Ну а пока молодежь в глубинку не заманишь, люди могут надеяться только на ветеранов.

Справка «ТН»

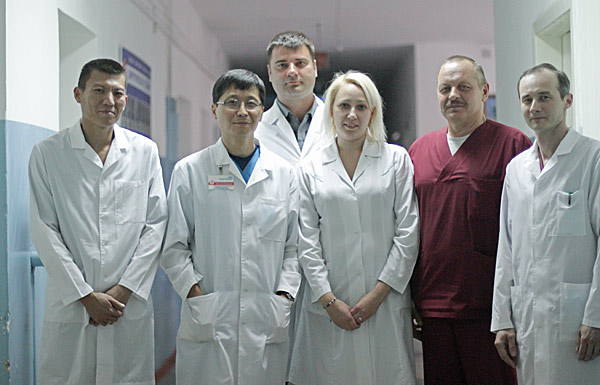

Клюквинская врачебная амбулатория – подразделение ЦРБ Верхнекетского района. Население поселка – около 1 500 человек, из них 230 – дети до 14 лет, 50 – подростки 15–17 лет.

Ирина Бакулина, главный врач МУЗ «Верхнекетская ЦРБ»:

– Верхнекетский район – один из самых труднодоступных в Томской области. Если другие районы связаны с Томском относительно хорошей дорожной ниткой, то нам приходится добираться через Колпашево, а это почти 500 км. Напрямую до областного центра 300 км, но эту трассу никак не могут достроить. Железную дорогу все время грозят закрыть. Значит, здравоохранение района должно иметь все, что необходимо для автономной жизни. Несмотря ни на что, врачи обязаны оказывать медицинскую помощь больным в любой точке района. В условиях кадрового дефицита и бездорожья такие патриоты своего дела, как Владимир Соиспаев и Владимир Худорожков, настоящая опора для нашего здравоохранения. Это те люди, которые никогда не подведут.