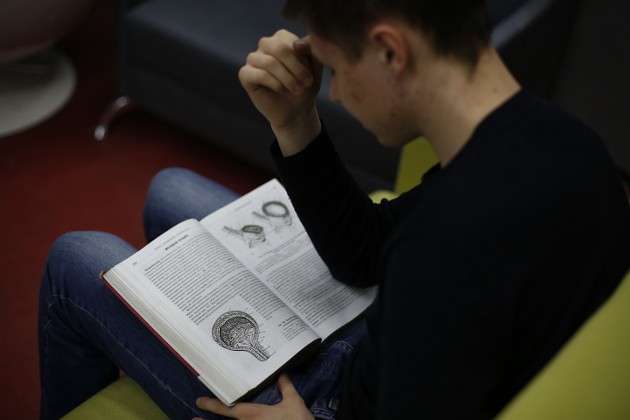

Фото: Артем Изофатов

Ранняя весна в Томской области подстегнула наших злейших врагов – иксодовых клещей – к активным действиям. Они голодны и нещадно атакуют людей – на огородах, в лесу, в городских парках, а то и в общественном транспорте (как минимум пять человек подцепили клещей в автобусах и троллейбусах). От присасывания паразитов пострадали уже больше тысячи человек. В прошлом году на это время насчитывалось чуть больше ста.

Медики заранее запаслись иммуноглобулином и вакциной против клещевого энцефалита, самой распространенной инфекции, переносимой паразитом. Делая профилактическую прививку в поликлинике или проходя лечение в стационаре, мало кто из нас знает, что оба спасительных для огромного числа россиян и жителей ближнего зарубежья препарата производит НПО «Вирион» – филиал ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России в Томске. «ТН» побывали на уникальном предприятии и узнали, какой долгий и сложный путь преодолевают лекарства, чтобы стать грозным оружием, способным превратить коварного клеща в безвредную букашку.

Девять месяцев до вакцины

Производство вакцины «ЭнцеВир» длится 6–9 месяцев и включает в себя очень много технологических процессов. Большинство из них протекают за закрытыми дверями в асептической зоне – в совершенно стерильных условиях, исключающих попадание микроорганизмов в готовый продукт. Вход в эти боксы не только посторонним, но и многим местным категорически запрещен. Режим настолько строгий, что сюда и президент страны так просто не войдет.

Для изготовления вакцины в «Вирионе» используют дальневосточный штамм вируса клещевого энцефалита – 205-й. Задача номер один – накопить вирус в биологических объектах. В этой роли выступают мыши.

Мышка в профиль и анфас

Виварий – часть производственного процесса. В нем содержатся сотни лабораторных мышей. На каждую есть досье – все необходимые документы с фотографиями мордочек, хвостов и лапок.

Эти мыши пышут здоровьем. Они регулярно проходят дотошное медицинское обследование и получают отличное питание. В ежедневном рационе в обязательном порядке каша, рыбий жир, творожок. Для них сотрудники вивария прокаливают овес, семена подсолнечника и специально выращивают зелень – источник витаминов. И каждое утро получают на кухне кастрюльки со свежеприготовленной едой. Порции повара рассчитывают строго по количеству мышей, точно так же, как в детском саду. И точно так же, как в детском саду, работники вивария каждый день вывешивают режим дня, где указано время обработки помещения, поения и кормления животных.

Сладкая мышиная жизнь длится недолго. Этим зверькам суждено послужить на благо человечества. Приходит время, и мыши заражаются вирусом клещевого энцефалита. Из вирусосодержащего материала специалисты готовят посевной материал и вносят его в культуру клеток куриных эмбрионов.

Апартаменты для вируса

Инкубационные яйца, поступающие в «Вирион» сразу с нескольких птицефабрик, специальные. Их несут куры определенных пород. В магазине мы покупаем другие яйца.

В «Вирионе» свой инкубаторий, где сотрудники выращивают куриные эмбрионы, в клетках которых вирус размножается с еще большим удовольствием. Специалисты создают оптимальные условия для размножения – добавляют питательные среды, витамины, аминокислоты, поддерживают определенный уровень кислотности (pН) и температуру.

Когда процесс размножения вируса достигает определенного предела, биомассу инактивируют. При этом структура вируса полностью сохраняется. Однако это еще далеко не вакцина. Пока это полуфабрикат, его необходимо очистить от мышиных и куриных белков. Куриный белок – очень сильный аллерген. Поэтому чем лучше очистка, тем препарат качественнее и безопаснее. Это главные характеристики вакцины. Затем она проходит еще несколько высокотехнологичных превращений: вакцину концентрируют, стабилизируют, сорбируют. Все для того, чтобы препарат сохранял свои свойства и заданные характеристики в течение всего срока годности.

Стеклянный арбитр

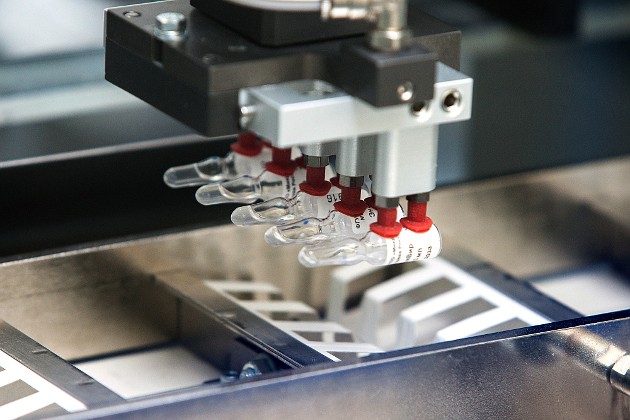

В финишном цехе производство вакцины завершается. Здесь работники предприятия ее разливают в ампулы, запаивают и проверяют на герметичность. Потом маркируют, складывают в коробочки и снабжают инструкцией по применению.

До того как новая партия вакцины поступит на рынок, ее неоднократно проверяют специалисты отделения биологического и технологического контроля НПО «Вирион». По всем показателям. Далее она проходит процедуру обязательной сертификации. И только после этого уполномоченное лицо дает добро на выход вакцины в гражданский оборот. В «Вирионе» только три человека имеют такое право.

Несколько упаковок сотрудники отправляют в музей архивных образцов. В спорных случаях, если кто-то неправильно перевозил вакцину, хранил, или, не дай бог, у человека возникла реакция на препарат после прививки, специалисты «Вириона» всегда могут доказать, что томская вакцина качественная и вне подозрений. Более того, томичи разработали новый, передовой метод исследования, позволяющий узнать, сколько конкретно антигена содержится в одной дозе. Поэтому на каждой коробке «ЭнцеВира» (взрослого и детского) указано количественное содержание активного вещества.

Микробам здесь не место

В производстве вакцины задействовано огромное количество персонала – порядка 600 человек. Это не только люди, которые ухаживают за животными, и те, кто непосредственно занят в производстве препарата, но и представители смежных подразделений. Техники готовят воду: на предприятии своя водонапорная башня и специальная система подготовки и очистки воды. Другие работники заботятся о воздухе в производственных помещениях: он проходит трехступенчатую очистку. Например, в зоне А, где разливается препарат, по санитарным требованиям атмосфера должна быть самой чистой, не допускается ни одного микроорганизма!

Метрологи следят за точностью показаний приборов. Сотрудники отдела контроля качества проверяют чистоту помещений, материалов, отслеживают движение полуфабрикатов и готового продукта. Все эти процессы регламентированы строгими правилами и четко контролируются.

Своя рубашка…

Производство иммуноглобулина – средства для лечения клещевого энцефалита – принципиально отличается от производства вакцины. Специалисты имеют дело не с вирусом, а с плазмой доноров. Технология такая: у привитых людей берется плазма крови, из нее извлекают антитела к вирусу клещевого энцефалита, концентрируют их, разливают в ампулы и получают иммуноглобулин специфический. В «Вирионе» существует контроль на входе. Если донорская плазма не проходит по определенным параметрам, ее исключают из процесса. От момента заготовки плазмы до производства по закону должно пройти полгода. Технология изготовления препарата занимает еще 4–5 месяцев.

Весь иммуноглобулин, которым медики Томской области запаслись на нынешний эпидсезон, произведен «Вирионом».

Александр Колтунов, директор томского филиала ФГУП «НПО «Микроген» (АО НИК):

– Необходимо довести до каждого гражданина России, что на сегодняшний день нет более эффективной защиты против инфекционных заболеваний, чем вакцинация. Коллектив научно-производственного объединения «Вирион» продолжит самое активное участие в разработке и производстве новых средств защиты против клещевого энцефалита.

В России два крупнейших производителя вакцины против клещевого энцефалита – НПО «Вирион» и Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова. «Вирион» способен обеспечить потребности России и стран ближнего зарубежья.

Клещевой энцефалит впервые официально зарегистрирован в Томской области в 1939 году. Вблизи деревни Лучаново ученые произвели небольшой сбор клещей для исследования переносчиков на содержание вируса. В регионе подобные исследования тогда были еще невозможны. Лучановские клещи «поехали» в Москву, в лабораторию Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П.Чумакова. Там микробиологи выделили вирус клещевого энцефалита, оказавшийся тождественным дальневосточному.

Немного истории

- В 1904 году Министерством внутренних дел России было принято решение об открытии бактериологического института при Императорском Томском университете.

- Официальная закладка здания института состоялась 6 августа 1904 года, а 1 сентября 1906 года был открыт Бактериологический институт имени Ивана и Зинаиды Чуриных.

- В 1953 году институт был включен в группу специальных институтов по производству бактерийных препаратов и стал называться Томским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (ТомНИИВС).

- В 1958 году в Томске на ул. Ивановского началось строительство производственных помещений ТомНИИВСа. Этому району города, где сейчас располагается производственный комплекс НПО «Вирион», горожане давным-давно присвоили неофициальное название Бактин – сокращение от «бактериологический институт».

- В 1976 году за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и подготовке кадров Томский НИИВС МЗ СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени.

- В 1988 году институт был преобразован в научно-производственное объединение «Вирион». Сегодня предприятие входит в Национальную иммунобиологическую компанию, являющуюся частью государственной корпорации «Ростех».

Вакцину против клещевого энцефалита «Вирион» производит уже 62 года. Первая партия была выпущена в 1954 году. За это время вакцина претерпела значительные изменения, ведь наука не стоит на месте.

С 2002 года «Вирион» выпускает высокоэффективный препарат «ЭнцеВир». Его качество соответствует международным требованиям. У вакцины значительно снизились сенсибилизирующие свойства благодаря усовершенствованным методам очистки. То есть аллергические реакции при ее введении в организм человека сведены практически к нулю. С января 2015 года предприятие выпускает детскую вакцину «Энцевир НЕО». Оба препарата производятся в новом цехе НПО «Вирион», отвечающем всем требованиям стандарта GMP.

Космическая смена

Каждое утро сотрудники «Вириона» собираются как в космос. Прежде чем попасть на свое рабочее место, они меняют три комплекта одежды. По цветовой гамме можно определить, в какой стадии подготовки к работе сотрудник находится.

Придя на работу, человек оставляет в раздевалке верхнюю одежду и облачается в переходный комплект: темные брюки, халат и кожаные тапки. В нем добирается до санпропускника. Там сотрудник переодевается в комплект другого цвета, как правило, белый. Волосы – под колпак. Те, кто будет трудиться в асептических условиях, надевают специальное нательное белье.

В боксе, в местах для переодевания они опять переоблачаются – меняют тапки на бахилы, вместо халата – стерильный комбинезон. Для таких комбинезонов используется специальная ткань – без ворсинок, ведь они могут попасть в ампулы с вакциной и загрязнить продукт. Есть специальный бланк, где работники отмечают, сколько циклов стирки прошла одежда. Но и это еще не все. На голову – капюшон, на руки – перчатки. Лицо закрыто респиратором, а глаза – обязательно защитными очками, поскольку персонал работает с вирусом. Открытых частей тела не увидишь. Если человеку понадобилось выйти, он проходит процедуру переодевания в обратном порядке.

У сотрудников, непосредственно работающих с вирусом, смена длится четыре часа. На территории отделения нельзя есть, пить, принимать лекарства, пользоваться сотовым телефоном. В карманах не должно быть даже носового платка. Для работников прописана целая процедура, как нужно освобождать нос. Персоналу запрещено носить на работу украшения и пользоваться косметикой. Не все люди способны выдержать такой ритм и такие жесткие условия, к тому же не каждый способен долгое время находиться в замкнутом пространстве.

Разумеется, на производство не допускаются больные сотрудники. А всем работающим медики дважды в день измеряют температуру – в начале и в конце смены. Кроме того, весь персонал в обязательном порядке проходит медосмотр, курс вакцинации от клещевого энцефалита и курс вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок.

Вакцинация – единственный доказанный способ предупреждения развития клещевого энцефалита. После введения вакцины иммунная система распознает вирусные антигены и учится бороться с вирусом. Обученные клетки иммунной системы начинают производить антитела, которые сразу блокируют развитие вируса, попавшего в организм.

Вакцина будущего

Томский филиал «Микрогена» располагает собственной научно-исследовательской базой. Сейчас ученые ведут разработку вакцины нового типа – на перевиваемых клетках. Она пока не имеет названия, но будет значительно эффективнее и безопаснее аналогов.

Специалисты занимаются получением препарата с заданными свойствами в лабораторных условиях, пока речь идет о производстве вакцины в небольшом объеме. Томским ученым предстоит еще очень много работы.

В условиях промышленного производства, когда, условно говоря, вместо литра вакцины необходимо получить тысячу литров, изменяются процессы, протекающие в этой системе. Но на выходе нужны точно такие же параметры продукта, как в лаборатории.

Поэтому, когда производство укрупняется, возникает очень много рисков, и специалисты проводят анализ на каждом этапе технологической цепочки. Затем вакцина должна пройти доклинические и клинические исследования. Это процессы очень сложные и длительные. Обычно на разработку вакцины уходит от 10 до 20 лет.