Юлия и Вадим Спирины относятся к той категории врачей, имена которых хорошо известны в Томске. На «них» в Центр женского здоровья идут пациенты, их уважают коллеги, ими гордятся учителя. Будучи внешне абсолютными противоположностями (она невысокая брюнетка, он рослый брутальный блондин), вместе они смотрятся эффектной парой, в которой мужчина – надежный тыл, а женщина – красивый авангард. У них дочь-восьмиклассница, браку в нынешнем году исполнится 18. На просьбу сформулировать, в чем секрет супружеского долголетия, оба не очень уверенно отвечают: «Может быть, в том, что мы совершенно разные?»

Мы выбираем, нас выбирают…

Так получилось, что ни Юля, приехавшая в Томск покорять бастионы медуниверситета, ни Вадим, страстно мечтавший о профессии врача, с первого раза не поступили: у вчерашних школьников шансы стать студентами медицинского вуза были минимальными. Но зато данное, казалось бы, досадное обстоятельство познакомило их друг с другом. Юлия устроилась санитаркой в детскую клинику, Вадим – санитаром в приемное отделение клиник СибГМУ. Время от времени они пересекались, здоровались. А у Вадима мама работала старшей медсестрой там же, где Юля, и постоянно ею восхищалась: «Посмотри, Вадим, какая Юля опрятная, какие чистые у нее колпачок и халатик». Он стал присматриваться, но увидел не столько чистый колпачок, сколько симпатичную, умную, смешливую девчонку. Ей тоже импонировали качества молодого человека: надежный, ответственный, с хорошим чувством юмора, к тому же приятной наружности. Через год оба поступили и оказались в одной группе. Вместе занимались в анатомке, слушали лекции, готовились к экзаменам. На шестом курсе сыграли многолюдную и веселую свадьбу.

Вместе в беде и радости

Первое время жили у родственников, снимали «квадраты», за десять лет восемь раз переезжали. Супруги не зацикливались на бытовых проблемах: кто раньше пришел с работы, тот и принимался за домашние дела. Был сложный период в жизни семейной пары, когда Вадиму пришлось взять все домашние хлопоты на себя.

– Встал к плите по необходимости, а потом втянулся, – улыбается Спирин. – С тех пор сам покупаю продукты, сам варю, могу приготовить практически любое блюдо, только выпечкой не занимаюсь.

А еще, забегая вперед, отметим: Вадим Леонидович из каждой поездки везет жене и дочери в подарок одежду. Причем прекрасно знает размеры, любимые фирмы и фасоны своих девочек.

Творческий ребенок

В 1998 году появилась на свет долгожданная дочь Маша. Сегодня дочка радует родителей творческими успехами: пишет детективы, снимает мистические фильмы, рисует, поет. Недавно заняла третье место среди 140 участников областного конкурса исполнителей патриотической песни. Радует и весь коллектив ЦЖЗ своим пением на корпоративных праздниках.

Фанаты работы

Вадим Леонидович, специалист по мужскому здоровью, и Юлия Валерьевна, специалист по здоровью женскому, как бы взаимно дополняют друг друга при оказании помощи супружеским парам.

Вадим:

– Раньше, когда Юля еще не обладала таким богатым профессиональным опытом, как сейчас, она часто советовалась со мной по поводу инфекций, мешающих бездетным супругам завести ребенка.

Юлия:

– А сейчас благодаря Вадиму я сама могу поставить диагноз по дерматологии и даже сказать мужу свое «фи», если он, с моей точки зрения, что-то делает не так. Конечно, не публично, а приватно.

Вадим:

– Если сравнивать две специализации – дерматологию и андрологию, то мне больше по душе вторая. Некоторые кожные заболевания вообще не лечатся. Мы можем временно снять неприятные симптомы, но вылечить хронические дерматозы невозможно. Это не приносит врачу морального удовлетворения. Андрология – другое дело. Можно и вылечить, и детородные функции вернуть. Человек радуется, и ты, как врач, испытываешь положительные эмоции.

Юлия:

– Я обожаю свою работу, заряжаю пациентов энергией и сама от них заряжаюсь.

При этом на службе супруги почти не пересекаются: она работает в ЦЖЗ на ул. Советской, он – в корпусе центра на пр. Ленина. Дистанция между ними в несколько километров.

– А может быть, мы так долго вместе не потому, что мы противоположности, – смеются оба. – Просто так мало видимся, что не успеваем надоесть друг другу?

Неформально

Любимая книга

Юлия – «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, Вадим – «Сибирь» Г. Маркова.

Любимые места в Томске

Юлия – проспект Ленина, Вадим – Лагерный сад, набережная Томи с памятником Чехову.

Способ разрядки

Юлия – посидеть в ночном клубе под шумную музыку, Вадим – отдохнуть в тихом кафе или пойти в тренажерный зал.

Увлечения

Юлия и Вадим – путешествия в Европу.

Любите себя. Когда мужчина и женщина любят себя, они не позволяют себе выглядеть плохо, быть больными, несчастными, находиться в плохом настроении… Если ты себя любишь, то любишь и окружающих, и Родину, и природу, и работу, и все вокруг.

Юлия Спирина

Юлия Валерьевна работает в нашем коллективе с открытия клиники. Для молодого врача это был рискованный и ответственный шаг. В 2002 году частные клиники занимались в основном стоматологией. За эти годы она выросла в профессионального гинеколога, защитила кандидатскую диссертацию. Как врач Юлия Валерьевна всегда очень корректна и конкретна, никакой воды и нечетких формулировок. Прекрасный человек, красивая женщина, на нее равняются все наши сотрудники.

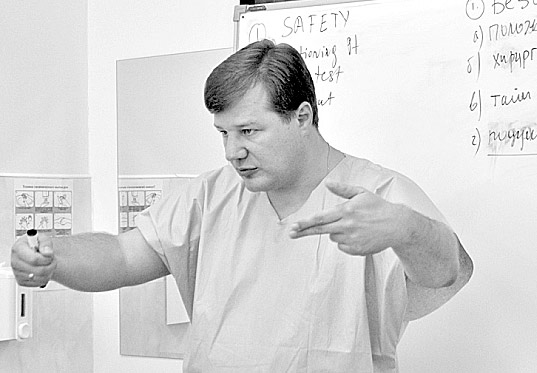

Вадим Леонидович работает у нас меньше года, но мы его прекрасно знаем, неоднократно обращались к нему за консультациями. Поэтому, как только появилась возможность, мы сразу предложили ему пройти специализацию по андрологии. Кроме этого, он очень хороший семьянин, таких отцов еще поискать, Маше повезло с родителями.

В День медицинского работника я хотела бы пожелать своим коллегам и их близким в первую очередь быть самим здоровыми. Во-вторых, адекватных пациентов и просто удачи. Пациентам хотелось бы пожелать более внимательно относиться к своему здоровью, не заниматься самолечением, выполнять ВСЕ рекомендации врача. Это и диета, и физические нагрузки, и режим труда и отдыха. Ведь лечение – это не только прием лекарств. И всем нам желаю как можно больше позитивных эмоций.

Наталия Николаева, генеральный директор ЦЖЗ

Я бы посоветовал мужчинам перестать пренебрежительно относиться к своему здоровью, не пускать все на самотек, посещать врача регулярно, а не тогда, когда подопрет. И еще: побольше занимайтесь спортом.

Вадим Спирин

Досье

Юлия Спирина – главврач Центра женского здоровья, к.м.н. Родилась в Кызыле, окончила с красным дипломом лечебный факультет СибГМУ по специальности «лечебное дело». Интернатуру и ординатуру прошла в клиниках СибГМУ, на кафедре акушерства и гинекологии.

Вадим Спирин – дерматовенеролог-андролог ЦЖЗ. Родился в 1972 году в Томске. Окончил лечебный факультет СибГМУ по специальности «лечебное дело». Работал в клинике и на кафедре дерматовенерологии СибГМУ. Прошел специализацию по андрологии в Санкт-Петербурге.

В рамках нацпроекта «Здоровье» в Томскую область поступило пять современных реанимобилей: три машины класса С переданы на станцию скорой медицинской помощи Томска, две – для нужд санитарной авиации ОКБ.

В рамках нацпроекта «Здоровье» в Томскую область поступило пять современных реанимобилей: три машины класса С переданы на станцию скорой медицинской помощи Томска, две – для нужд санитарной авиации ОКБ.

Региональное отделение Фонда социального страхования представило пятерку самых востребованных роддомов Томской области. В основу легли данные по рождаемости с 1 января 2013 года по 14 июня 2013 года.

Региональное отделение Фонда социального страхования представило пятерку самых востребованных роддомов Томской области. В основу легли данные по рождаемости с 1 января 2013 года по 14 июня 2013 года.

Про таких говорят – врач от Бога. Но, может быть, это просто сочетание лучших человеческих качеств, ответственности и профессионализма? Все это можно сказать о Владимире Дударькове, враче-анестезиологе группы анестезиологии и реанимации хирургического отделения Каргасокской ЦРБ.

Про таких говорят – врач от Бога. Но, может быть, это просто сочетание лучших человеческих качеств, ответственности и профессионализма? Все это можно сказать о Владимире Дударькове, враче-анестезиологе группы анестезиологии и реанимации хирургического отделения Каргасокской ЦРБ.

– Во-первых, в старом здании поликлиники площади были вдвое меньше и составляли1 400 кв. м. Сейчас мы имеем трехэтажное здание с евроремонтом, удобными кабинетами, современным оборудованием. Врачам стало комфортней вести прием, пациентам – получать медицинские услуги. Во-вторых, мы теперь можем обслуживать большее количество приписного населения: раньше это было 37 тыс. человек, сейчас уже 45,5 тыс. человек. Услугами поликлиники пользуются томичи, проживающие на территории Октябрьского района от пл. Соляной до ул. Суворова. Плюс жители микрорайонов Солнечный, Зеленые Горки и Подсолнухи.

– Во-первых, в старом здании поликлиники площади были вдвое меньше и составляли1 400 кв. м. Сейчас мы имеем трехэтажное здание с евроремонтом, удобными кабинетами, современным оборудованием. Врачам стало комфортней вести прием, пациентам – получать медицинские услуги. Во-вторых, мы теперь можем обслуживать большее количество приписного населения: раньше это было 37 тыс. человек, сейчас уже 45,5 тыс. человек. Услугами поликлиники пользуются томичи, проживающие на территории Октябрьского района от пл. Соляной до ул. Суворова. Плюс жители микрорайонов Солнечный, Зеленые Горки и Подсолнухи.

День медицинского работника – это праздник, благодаря которому мы имеем возможность выразить огромную благодарность, признательность, уважение врачам, медицинским сестрам, санитаркам и всем работникам здравоохранения.

День медицинского работника – это праздник, благодаря которому мы имеем возможность выразить огромную благодарность, признательность, уважение врачам, медицинским сестрам, санитаркам и всем работникам здравоохранения.