Майя Барецкая

Член Томского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Родион Газизов по специальности юрист. Темой своей кандидатской диссертации он избрал совершенно новый раздел гражданского права, а именно – капитальный ремонт многоквартирных домов. Свободное от научной работы время молодой ученый посвящает общественной деятельности. Помогает людям, заблудившимся, так сказать, в коммунальных дебрях. А также в строительных джунглях. У многих на памяти истории с «сиротскими» домами, построенными «добрыми дядями» из муниципалитетов без отопления. Так и въехали бы выпускники детдомов в ледяные избушки, если бы «фронтовики» не подняли шум до небес. Ситуация с самостроем на улице Тимакова тоже была раскручена активистами во главе с Газизовым. А недавно Родион провел настоящее исследование, посвященное правовым дырам (уж пусть наш герой простит нам вольное обращение с юридической терминологией) в законе о капремонте.

Отзовитесь, близкие и дальние!

Для начала Газизов разослал от имени Томского отделения ОНФ запросы во все субъекты Российской Федерации с просьбой поделиться опытом правоприменения в этой сфере. А еще больше – проблемами. Некоторые отделались отписками – мол, смотрите наш сайт. Кто-то ответил, но не слишком подробно. Но примерно десяток регионов отнеслись к запросу вполне ответственно и честно поделились наболевшим. А это уже предмет для анализа…

Как оказалось, у всех региональных операторов, по крайней мере из числа откликнувшихся неформально, проблемы оказались аналогичными. Что позволяет предположить наличие дыр, или, как говорят юристы, лакун, в законодательстве, создающих одинаковые проблемы в очень непохожих субъектах Российской Федерации.

Проблема номер раз. А судьи кто? У оператора и жильцов отдельно взятого многоквартирника, счастливо попавшего под капремонт, могут быть совершенно разные представления о том, что же именно там нужно в первую очередь латать. Домовая общественность, например, выступает за крышу, а оператор считает, что начинать надо с фундамента. За кем будет последнее слово? По букве и духу закона – за жильцами. Но… может, профессионалам виднее? Вопросик…

Проблема номер два. Непримиримые противоречия между «могу» и «надо». Ситуация, с которой уже столкнулись и у нас. Например, в Асиновском районе. Это когда смета предполагает ремонт крыши, а в процессе работы оказывается, что надо менять и перекрытия. Деньги на это, естественно, не заложены. И что прикажете делать? Менять смету? Очень здорово. Еще 200 тыс. сверху. Только за «бумажку».

Проблема номер три. Нет-нет-нет, мы хотим сегодня! Закон не говорит, сколько видов капитального ремонта может выбрать один дом – какой-то один или все сразу. По логике вещей, если у вас в доме сменили лифт, то на новые водопроводные трубы в ближайшие десятилетия вы претендовать вряд ли сможете. Но если дом категорически нуждается в ремонте крыши, фундамента, инженерных коммуникаций и так далее, имеют его жильцы право требовать всего и сейчас? Теоретически да. Но где же справедливость? Не получится ли, что обитатели многоквартирника, которым повезло с пробивным управдомом (будем так условно называть представителя домовой общественности), получат целый бублик, а их тихие соседи – лишь дырку от него?

Предложение Родиона Газизова: формировать в муниципальных образованиях комиссии на паритетной основе, в которые войдут представители фонда капремонта, собственников, администрации, которые определяли бы порядок разрешения таких споров. Иначе через некоторое время у нас суды захлебнутся от споров между жильцами и оператором.

Экономика должна быть экономной

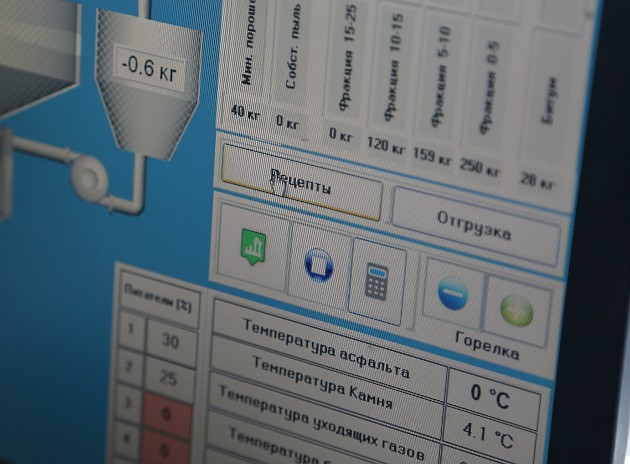

В принципе, эту тему можно бы подверстать к номеру второму, но мы решили обозначить ее отдельно. Называется она ПСД, то есть проектно-сметная документация, и стоит порой чуть ли не больше самого ремонта. Особенно остро она стоит для «малоквартирных многоквартирников» в стиле баракко. Таких достаточно в Томске и еще больше в райцентрах. Понятное дело, что собираемость в доме с восемью квартирами кот наплакал. Всех денег, даже при высокой дисциплинированности жильцов, едва хватит на ПСД, которая стоит 200–300 тыс. В некоторых регионах решили сэкономить и не заказывать всю документацию, ограничившись сметой. Но эта экономия открывает чрезвычайно широкие возможности для подрядной организации в плане варьирования видов и объемов работ. В Томской области решили – это не наш путь.

Есть другое предложение: за счет государства разрабатывать ПСД в централизованном порядке. Так или иначе, малые дома все одно на господдержке. А здесь можно хотя бы сэкономить за счет больших объемов работ. Оптом, как известно, всегда дешевле. К тому же в давние советские времена существовала типовая деревянная застройка (таких домов много, например, в Северске), и значит, ПСД тоже может быть типовой.

Долги наши. И ваши

Но все вышеперечисленное – не более чем мелочи жизни по сравнению с проблемой финансовой. Дело в том, что все планы по капремонту рассчитываются исходя из стопроцентной собираемости взносов. А такого не бывает никогда. Это, на минуточку, ненаучная фантастика. Даже 75-процентная собираемость (а это очень хороший показатель!) ставит перед оператором неразрешимый вопрос, где взять остальные 25. Потому что пресловутые 6,15 рубля за «квадрат» тоже рассчитаны исходя из 100%! А в некоторых регионах, говорит Родион Газизов, платежеспособность крайне низкая. И собираемость соответствующая.

Вообще причины неплатежей разные, в том числе «из принципа». К должникам, конечно, применяют репрессивные меры, в том числе упрощенный порядок взыскания, но эффект далек от желаемого. К тому же возникает множество частных вопросов, вроде бы мелких, но тем не менее трудно разрешаемых. Например: должник умер. Кому выставлять счет? А если хозяин находится в местах не столь отдаленных?

Пока иного выхода, кроме как господдержка, не просматривается. Но, согласно областному закону, на поддержку не может претендовать многоквартирник, у которого более 10% задолженности. То есть, по сути дела, узаконен принцип коллективной ответственности. Круговая порука. Но с какой, извините, стати? Если государство не может взыскать долг (есть жильцы, с которых просто взять нечего!), то каким образом могут влиять на таких индивидуумов соседи?

Есть еще одно условие, о котором большинство наших граждан даже не подозревают. А именно – претендующий на поддержку дом должен находиться на участке, поставленном на кадастровый учет! Для кого-то будет большой сюрприз… Особенно с учетом того, что за день эту процедуру не провернуть…

А табачок врозь

Это далеко не все типовые проблемы капитального ремонта, с которыми пришлось или еще придется столкнуться региональным операторам и собственникам многоквартирных домов (мы уж не говорим про «индивидуалов», выбравших персональные счета, – некоторые уже сто раз об этом пожалели). Какие-то еще только обозначаются. Например, вопросы, касающиеся общедомового имущества. Наши граждане постепенно учатся считать. И, в частности, понимают, что денег стоит не только новое оборудование, но и, так сказать, вторсырье. Например, в одном из томских домов, где проводилась полная замена внутридомовых инженерных сетей, а попросту – водопроводных труб, случились непонятки между подрядной организацией и советом дома. Председатель совета дома оказалась продвинутой дамой и сообразила, что трубы (даже в качестве металлолома) – это деньги, и немалые. Порядка сотни тысяч рублей. И они являются собственностью жильцов, и ни в коем случае не фонда капремонта, и уж тем более не подрядчика, который претендовал на «рухлядь». Разразился скандал. Первый, но наверняка не последний, считает Родин Газизов. Пока до жильцов еще не дошло, что, к примеру, демонтируемый лифт – это тоже не мусор, хотя бы в качестве металлолома он немало стоит. И куда уплывают эти денежки? По мнению нашего активиста, все подобное имущество нуждается в оценке, возможно со стороны госорганов, и в зачислении выручаемых средств на общедомовой счет.

Все эти темы, говорят активисты, нуждаются в серьезном обсуждении. В том числе общественностью. Может, у нас еще и не сформировано гражданское общество, но движемся в этом направлении мы достаточно быстро.

Проблема с водоснабжением актуальна для многих поселений Томской области. Село Кафтанчиково – не исключение. Воды в нашем регионе не просто много, а очень много, но количество в данном случае не переходит в качество. Многократное превышение ПДК по железу (что не только вредно для зубов и белоснежных простыней, но и приводит к быстрой порче оборудования), плохие бактериологические показатели – норма для большинства населенных пунктов. Но летом селянам уже не до жиру: была бы вода в принципе! Вместе с жарой к ним приходит засуха. К таким страдальцам относятся и жители «столицы» Заречного поселения. Парадоксальная ситуация: село, расположенное между рекой Томью и томским водозабором, страдает от обезвоживания!

Проблема с водоснабжением актуальна для многих поселений Томской области. Село Кафтанчиково – не исключение. Воды в нашем регионе не просто много, а очень много, но количество в данном случае не переходит в качество. Многократное превышение ПДК по железу (что не только вредно для зубов и белоснежных простыней, но и приводит к быстрой порче оборудования), плохие бактериологические показатели – норма для большинства населенных пунктов. Но летом селянам уже не до жиру: была бы вода в принципе! Вместе с жарой к ним приходит засуха. К таким страдальцам относятся и жители «столицы» Заречного поселения. Парадоксальная ситуация: село, расположенное между рекой Томью и томским водозабором, страдает от обезвоживания! Вышеперечисленные страдания на тему «если в кране нет воды» касаются не всех, а лишь тех, кто живет достаточно далеко от начала водоразбора и при этом не озаботился приобретением личного насоса. Этими незаконными приспособлениями успели обзавестись многие местные жители. Больше даже не столько местные, сколько «дачники». Владельцы коттеджей, белая кость. Никто не знает точно, но априори денег у «дачников» больше (коттеджи здесь стоят подороже, чем в Крыму), а значит, и насосов тоже – так считает коренное население. Мнение понаехавших нам не известно. Но именно их наряду с властями поминали недобрым словом в очередях у колонок. Об этом мы хотели спросить и у главы местной администрации Анатолия Кочеткова. Но не успели.

Вышеперечисленные страдания на тему «если в кране нет воды» касаются не всех, а лишь тех, кто живет достаточно далеко от начала водоразбора и при этом не озаботился приобретением личного насоса. Этими незаконными приспособлениями успели обзавестись многие местные жители. Больше даже не столько местные, сколько «дачники». Владельцы коттеджей, белая кость. Никто не знает точно, но априори денег у «дачников» больше (коттеджи здесь стоят подороже, чем в Крыму), а значит, и насосов тоже – так считает коренное население. Мнение понаехавших нам не известно. Но именно их наряду с властями поминали недобрым словом в очередях у колонок. Об этом мы хотели спросить и у главы местной администрации Анатолия Кочеткова. Но не успели.