В сентябре ученики 3-го «А» на уроке «Родная речь» по традиции будут рассказывать о том, как каждый из них провел лето. Сашка будет хвастаться, что гостил у дядьки-военного, и принесет полный карман мальчишеских богатств – значков, стреляных гильз от «настоящего автомата» и загадочных железок непонятного происхождения. Воображуля Юлька опять ездила в новосибирский зоопарк, где у лигрицы Киары родились три лигренка, и Юлька, когда вырастет, обязательно станет ветеринаром и будет их лечить.

А Ромка… Ромка наверняка вспомнит Томск. Раньше он никогда здесь не бывал. Не гулял по Городскому саду, о котором так много говорят одноклассники. Не катался на всамделишном трамвае. Не пробовал в кафе шарики разноцветного мороженого. О причинах такого нечаянно привалившего счастья он уже почти не вспоминает.

Стимул для хорошиста

Наталья Козлова одна воспитывает троих ребятишек. Живет в Новониколаевке Асиновского района. Ромка ее средний сын, который для матери и двух сестер – единственный в семье мужчина и помощник. Парень он добрый и очень покладистый.

– Дров принести, прибрать, приколотить что – Рома тут как тут, – улыбается Наталья.

Отец мальчишки живет неподалеку, в поселке Гарь. Ромка очень его любит. Весь год мечтает о летних каникулах, когда можно будет погостить у папки. «Если второй класс на четыре и пять закончишь, поедешь к отцу», – поставила условия Наталья.

Гарь непроходимая

Добраться до поселка весьма и весьма проблематично. От Асина до Гари, если повезет, на «Ниве» можно доехать часа за три. Автобус из районного центра в поселок ходит трижды в неделю. На весь мир Гарь прославилась несколькими публикациями в иностранных изданиях о местных староверах. Эта староверческая община – одна из самых уважаемых в России за соблюдение канонов веры, за трудолюбие, умение выстраивать отношения со светским миром.

– Гарь – это особенный населенный пункт, – говорит глава Асиновского района Александр Ханыгов. – Не потому, что географически особняком стоит, вдали от цивилизации. Симбиоз старообрядцев и так называемого местного населения создал здесь свою атмосферу. Присутствие староверческой общины дает окружающим ощущение надежности. Двор каждой такой семьи – образцово-показательное хозяйство. И ведут себя эти хронические трудяги очень достойно.

Сегодня в Гари без малого 400 жителей. Два года назад здесь появилась новая школа, на которую ушло больше 30 млн рублей. Местные шутят: «У нас 60 учеников, так что на каждый нос по два миллиона». Работают в поселке относительно неплохо «упакованный» фельдшерско-акушерский пункт, центр досуга, почта и даже собственный пожарный пост, что в лесных поселках области большая редкость.

Лесные братья

Живут местные исключительно лесом. В хороший для кедрового ореха год семья из 4–5 человек может заработать 1,5 млн рублей. Жилы рвать приходится, но овчинка выделки стоит. Заготовка дикоросов дает людям возможность держаться на плаву. Одна из позиций таких заготовок – береста. Асиновские мастера берестяных дел известны далеко за пределами России. Берестяную утварь с асиновским лейблом сегодня можно встретить на кухнях Канады, Испании.

Заготовка бересты для многих семей в Гари – стабильное занятие, приносящее за килограмм 22 рубля. Хоть и абсолютно противозаконное, если не соблюдать правила. Они не хитрые, но хлопотные. Например, заготовка бересты с растущих деревьев должна производиться только на лесосеках, подлежащих рубке в текущем году. Но этого никто не придерживается.

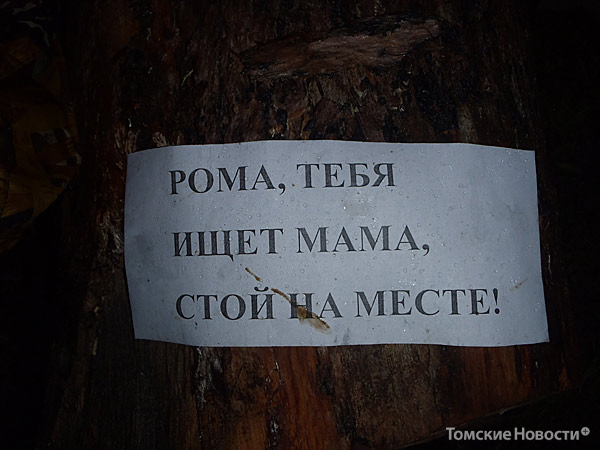

Заготовка бересты и стала причиной шестидневного блуждания по тайге Ромы Платова. Он искренне обрадовался, когда отец решил взять его с собой «драть бересту». Засуетился, по-хозяйски осмотрел камуфляжный костюм, москитную сетку. Поехали большой компанией: четверо взрослых мужчин (братья с отцом), Ромка и еще один подросток. Восстановлением истины сегодня дотошно занимаются правоохранительные органы, привлекая к этому даже детектор лжи. «ТН», пытаясь реконструировать произошедшее, опираются на рассказы местных жителей и участников поисковой операции. Заранее приносим извинения за невольные неточности или расхождения в событиях.

По ложному следу

Стан Платовы разбили недалеко от Максимкиного луга и принялись за бересту. Наготовить успели килограммов 100–120. Не обошлось без спиртного. Слово за слово – разгорелся конфликт. Вероятнее всего, Ромка психанул, обиделся на взрослых и пошел домой. А может, просто не хотел смотреть на эту картину и решил прогуляться поблизости. Парень наотрез отказывается обсуждать эту тему…

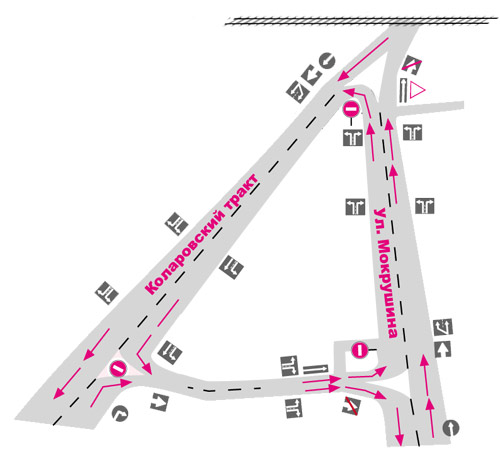

Отец спохватился, что Ромки рядом нет, только в обед 30 июня (с какого дня бригада находилась в лесу, выяснить так и не удалось). Взрослые якобы сразу начали искать мальчишку. Якобы шли за ним по следам, не догнали (!) и вечером, уставшие, вернулись на стан. Переночевав, двинулись в поселок, откуда и позвонили в полицию – парень пропал. Взрослые по какой-то только им ведомой причине не желали раскрывать координаты стана и указали предполагаемый путь мальчишки совсем в другой стороне (вероятно, побоялись ответственности за незаконно заготовленную бересту). Именно туда, где Ромы и его следов никогда не было, направилась первая команда поисковиков. Сообщение о потерявшемся парнишке тут же облетело все инстанции, занимающиеся чрезвычайными ситуациями, и в Гарь отправились из Томска 29 сотрудников МЧС (трое из них специалисты именно по поиску людей в лесу), «в ружье» встали асиновские лесничие, полицейские, егеря, охотоведы, сотрудники лесоохраны из области. К процессу по собственной инициативе подключились томские джипперы из клуба «4х4». Прорвались на своих «Патриках» в тайгу и полноценно влились в отряд поисковиков.

Все это время администрация Асиновского района пыталась синхронизировать действия спасателей и облегчить поиски Ромы. Горючее для вездехода, питание для поисковиков – на несколько дней это стало главной заботой властей.

Надежда не умирает никогда

Ни первого, ни второго июля хороших вестей не случилось. Нервы у людей были на пределе. Не находящая себе места мама Ромы металась по Гари, в которой, казалось, остались только женщины и дети, просилась в тайгу, когда переодеться или за провизией в поселке появлялся кто-то из поисковиков. И уговорила! Места вокруг Гари гнилые, непроходимые. На вездеходе Наталья доехала до болота. Одолеть чавкающую под ногами кашу длиной в25 километровбыло не по силам. До ночи ждала поисковиков на болоте в надежде, что они обязательно вернутся с Ромкой.

Надежда на то, что он найдется, не покидала женщину ни на минуту. Даже когда трое суток спустя (столько может выдержать неподготовленный человек в тайге, а здесь речь о ребенке) бывалые охотники все чаще тяжело вздыхали. Даже когда ей позвонила доброхотка, представившись известным в Асине экстрасенсом, и уверенно заявила, что поиски парня следует прекратить, что его нет в живых. Мать не верила.

Поисковики, разбившись на группы, в каждой из которых был местный, прекрасно ориентирующийся в тайге, прочесывали квадрат за квадратом. Поиски осложнялись тем, что требовалось заглянуть под каждый куст, обследовать каждую корягу. Некогда активно хозяйничавшие здесь валочные машины, стригущие всю растительность под ноль, оставили тяжелое наследство в виде стеной растущего молодняка. Если идти по нему не цепью, то есть большая вероятность пропустить потерявшегося.

Беспомощные крылья

Прилетевший в Гарь вертолет (результат мгновенной реакции заместителя губернатора Анатолия Рожкова и заместителя начальника МЧС Михаила Бегуна на просьбу обследовать территорию с воздуха) оказался юрким двухместным трудягой, правда невероятно прожорливым – за минуту съедал литр бензина (если бы заправлялся авиационным топливом, финансово эти облеты вряд ли были возможны). Совершив два рейса над тайгой, специалисты решили: использование «Робинсона» нецелесообразно. Кроны деревьев и кустарников закрывают обзор полностью, да и полеты рациональны, только когда солнце в зените и нет теней…

Бесполезным оказался и беспилотник, транспортированный в Гарь из Томска. Ему для взлета подавай поляну 100 на 100 – такой в местах возможного нахождения Ромы не оказалось. Да и тепловизором, на который так надеялись поисковики, аппарат не оснащен.

Рома и медведь

…А Ромка в это время бродил по тайге. Днем шел куда глаза глядят и делал на деревьях засечки, благо тесак для заготовки бересты с собой прихватил. Правда, делал их бестолково, что впоследствии привело поисковиков в растерянность – маршрут не читался совершенно, зато это дало надежду – парень жив! Вечером Рома мастерил что-то наподобие лежанки. Ночью почти не спал. Было очень страшно и холодно. Хрустнет рядом веточка – он, замирая так, что своего сердца почти не слышал, до боли в глазах всматривался в темноту. За шестего суток парень не увидел зверья. Это не значит, что медведей, лосей, белок вокруг не было. Перед тем как одна из групп обнаружила Ромку, поисковики спугнули медведя. Оказалось, он шатался совсем рядом с парнишкой… Рома однажды перешел лесную дорогу, и собака, участвующая в поисках, взяла его след, но быстро потеряла: за парнем по пятам шел лось… Комары с мошкой тоже не сильно докучали – накомарник и длинные рукава курточки спасали от укусов. Даже клещи были к парню благосклонны: одного он снял с себя сам, второго нашли взрослые, когда везли уже домой.

Прокачу в рюкзаке

Прошлая пятница для Ромы Платова стала судьбоносной. Одна из групп наткнулась на лежку – явно не дело рук взрослого человека. Потом на деревьях хаотично стали попадаться зарубки, береста на которых не успела свернуться, – значит, они свежие. Еще лежка… Поиски начались с новой силой. Активно принимавшая в них участие Лилия Катковская – местный участковый лесничий – настояла на том, чтобы сосредоточить силы в квадрате, который вычислили по месту нахождения лежек. Затем поисковики разбились на две большие группы «Юг» и «Север». В три часа ночи в субботу люди выдвинулись в путь.

– Стояло раннее утро, – рассказывает Лилия, – воздух в тайге разряжен, поэтому крик летит далеко и четко. Звери и птицы еще спят, тишина. Николай Платов, дядя Ромы из группы «Юг», во весь голос закричал: «Ромка!» – и вдруг в ответ услышал: «Папа!» Не веря своим ушам, Николай бросился на голос. Ромка лежал под деревом, свернувшись калачиком. Мужчина схватил племяша – руки-ноги целы, вменяемый, даже улыбаться пытается.

Он очень хотел есть. Сразу засунул в рот котлетку, потом конфету шоколадную, попил чаю и сразу обмяк. У поисковика из местных, Николая Станкевича, с собой был вместительный рюкзак, в нем Рому донесли до одного из джипов. А он вспомнил сказку про медведя и Машу – «высоко сижу, далеко гляжу». Поисковики по рациям, спутниковым телефонам передали друг другу действительно радостную новость. На стане в лицо друг другу не глядели – случается, что и мужчины плачут. В этот момент они делали вид, что заняты чем-то очень серьезным: кто-то осматривал сбитые в кровь ноги, кто-то в сторонке курил одну за одной. Но каждый был безмерно счастлив. Почти сотня человек, на шесть суток забросив свои дела, практически жила в лесу: Алексей Сапегин, Валера Соловьев, Андрей Петров, Андрей Демидов, Борис Толкачев, Юрий Князев, джиппер Захар, Роман Козак… Всех перечислить не получится. Низкий поклон каждому.

P.S. Есть в этой истории кроме шести дней Ромкиного одиночества и еще много грустного: техническая беспомощность поисковиков (связь между группами стала возможной лишь в последние дни), межведомственная и человеческая разобщенность (спасатели косились на местных, местные – на спасателей), безответственность взрослых (никакая береста не стоит здоровья, а тем более жизни ребенка).

Статистика

За последние годы в тайге бесследно пропали пятеро жителей Гари. Еще один, заблудившись в лесу, далеко от дома случайно набрел на штатного охотника Николая Красова, что спасло бедолаге жизнь.

На следующей неделе, как только Романа Платова доктора выпишут из детского отделения Асиновской больницы, таежного путешественника вместе с мамой в гости ждет губернатор области Сергей Жвачкин.

ФОТО: Василий Носов, Борис Толкачев

Томская область вошла в число регионов, которые в 2013 году получат из федерального бюджета субсидию на реализацию мероприятий в рамках государственной программы «Чистая вода».

Томская область вошла в число регионов, которые в 2013 году получат из федерального бюджета субсидию на реализацию мероприятий в рамках государственной программы «Чистая вода».

Эксперты регионального управления Россельхознадзора ждут результатов исследований почвы, к которым на днях приступили специалисты аккредитованного красноярского референтного центра Россельхознадзора. Об этом «ТН» рассказал заместитель руководителя отдела Управления Россельхознадзора по Томской области Виктор Матросов.

Эксперты регионального управления Россельхознадзора ждут результатов исследований почвы, к которым на днях приступили специалисты аккредитованного красноярского референтного центра Россельхознадзора. Об этом «ТН» рассказал заместитель руководителя отдела Управления Россельхознадзора по Томской области Виктор Матросов.