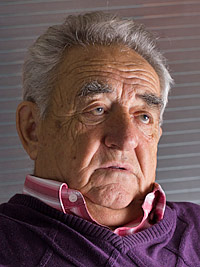

Владимир Блинов, сертифицированный консультант по управлению по Международному (Амстердамскому) стандарту, профессор факультета психологии ТГУ, управляющий партнер консалтинговой группы «Интеллектуальные инвестиции»:

– Одной из главных причин низкой производительности труда в России является репрессивный менеджмент, который процветает почти во всех российских компаниях и организациях. При анализе управленческой деятельности любого предприятия сразу бросается в глаза дисбаланс приказов и распоряжений: о наказаниях много, о поощрениях мало.

Спектр наказаний достаточно велик – от штрафов и выговоров до увольнений. А вот поощрения можно пересчитать по пальцам, да и то это, как правило, «датские», привязанные к каким-то датам: 8 Марта, Дню пищевика, юбилею компании… И раздаются такие «датские» поощрения всем подряд, «чтобы никого не обидеть». Без понимания того, что это мощный инструмент управления. Ведь когда людей хвалят за реальные достижения, это сильный стимул добиваться новых успехов.

А наказания, наоборот, вызывают у людей депрессию и отбивают охоту что-либо делать. Например, приходит на предприятие молодой специалист – воодушевленный, с надеждами и желанием реализовать свои таланты и знания. Он хочет отличиться, проявляет активность, неизбежно совершает какие-то ошибки. Ему за эти ошибки – бах по башке по полной программе: оштрафовали или, как у нас принято, просто грубо, да еще прилюдно выругали. Человек сразу скукоживается и работает уже не на максимуме своего потенциала, а на минимуме – лишь бы не прилетело еще раз. Тем самым на корню убивают всякую инициативность, приучают к тому, что надо просто выполнять распоряжения начальства, даже заведомо глупые. А ведь в современном мире успех возможен именно благодаря инициативе и нестандартным решениям.

В результате уровень отдачи от персонала в российских компаниях сами управленцы оценивают в 30–50%. Это резко снижает производительность труда, которая в среднем по стране примерно в 5 раз меньше, чем, например, в ЮАР. И вовсе не потому, что не способны работать лучше, а из-за архаичной системы управления, основанной на наказаниях и страхе.

Эта система сформировалась в советское время, особенно в 1930–1940-е годы, когда начальник практически мог отнять у подчиненного жизнь, за малейший промах любого человека могли отправить в лагеря. Но сейчас управление с помощью страха стало неэффективным хотя бы потому, что стращать особо нечем. Страх перед увольнением не смертелен, потому что большинство людей через это уже неоднократно прошли, да и рынок труда становится все более дефицитным. Репрессивный стиль руководства давно стал тормозом, пережитком прошлого, от которого как можно быстрее нужно избавляться.