Для научного поиска нет временных границ и рамок. Масштабные исследования зачастую требуют десятилетий, а лучшие мысли рождаются в процессе совместной творческой деятельности, так что не всегда можно приписать авторство конкретного изобретения или разработки одному ученому. Как правило, за громкими результатами стоят научные коллективы и целые школы. Но и роль личности отрицать не стоит. «ТН» представляют список томских ученых, чья работа была отмечена в 2011 году наградами и премиями.

Для научного поиска нет временных границ и рамок. Масштабные исследования зачастую требуют десятилетий, а лучшие мысли рождаются в процессе совместной творческой деятельности, так что не всегда можно приписать авторство конкретного изобретения или разработки одному ученому. Как правило, за громкими результатами стоят научные коллективы и целые школы. Но и роль личности отрицать не стоит. «ТН» представляют список томских ученых, чья работа была отмечена в 2011 году наградами и премиями.

Сергей Одинцов, д.ф.-м.н., профессор, научный сотрудник ТГПУ и Каталонского института перспективных исследований

Признание: Сергей Одинцов вошел в десятку глобальных русских ученых, составленную журналом Forbes. При определении лидеров редакция ориентировалась на цитируемость и уровень исследовательского центра, в котором работает ученый. В рейтинге наш земляк соседствует с обладателями Нобелевской премии по физике Андреем Геймом и Константином Новоселовым, математиком Григорием Перельманом и др.

За что: в качестве приглашенного специалиста профессор из Томска работал в самых разных институтах по всему миру, в данный момент – в Барселоне. Автор нескольких сотен научных работ по теории гравитации, математической физике и космологии. Самая цитируемая его работа, написанная совместно с постоянным соавтором японским физиком Ноджирой, посвящена явлению, открытие которого было отмечено в этом году Нобелевским комитетом, – темной энергии, из которой, по современным представлениям, на 70% состоит Вселенная. Также Одинцов – соавтор монографии про дзета-функции.

Александр Замятин, к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Института кибернетики ТПУ

Признание: медаль РАН для молодых ученых за монографию «Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем аэрокосмического мониторинга».

Петр Чубик, ректор ТПУ, профессора Юрий Похолков, Александр Чучалин, Анатолий Суржиков

Признание: премия Правительства РФ за научно-практическую разработку «Система подготовки и обеспечения конкурентоспособности специалистов для наукоемких высокотехнологических отраслей промышленности».

Любовь Алтунина, д.т.н., профессор, директор Института химии нефти СО РАН

Признание: медаль World Intellectual Property Organization for best woman inventor.

За что: в лаборатории коллоидной химии нефти ИХН СО РАН, которой заведует Любовь Константиновна, вот уже 30 лет ведутся фундаментальные исследования по созданию научных основ новых методов увеличения нефтеотдачи. Коллективом лаборатории созданы восемь новых промышленных технологий увеличения нефтеотдачи и ограничения водопритока для месторождений с трудно извлекаемыми запасами. Технологии успешно используются такими нефтяными компаниями, как «Лукойл», «Роснефть» и др. За последние 5 лет за счет применения этих технологий дополнительно добыто более 2 млн тонн нефти. Организовано промышленное производство композиций для увеличения нефтеотдачи в России и Китае.

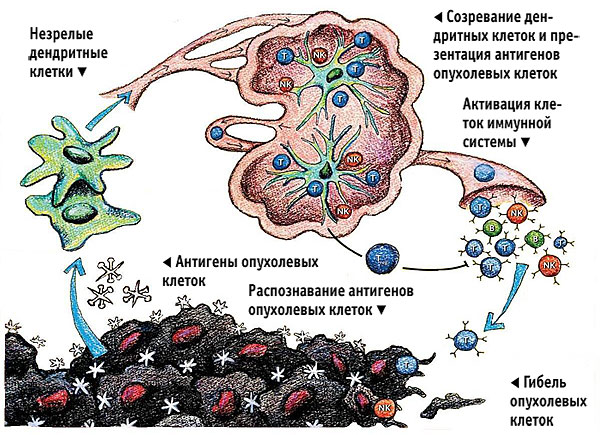

Вячеслав Новицкий, ректор СибГМУ, академик РАМН, профессора СибГМУ Наталья Рязанцева, Ольга Уразова.

Признание: премия РАМН им. И.В. Давыдовского за цикл работ «Молекулярные основы патологии клеток крови при социально значимых заболеваниях», включающий пять монографий, а также учебник по патофизиологии в двух томах.

Станислав Шандаров, д.ф.-м.н., заведующий кафедрой электронных приборов ТУСУРа

Признание: премия Национальной академии наук Белоруссии за цикл работ «Закономерности распространения и взаимодействия световых полей и развитие на их основе методов оптической диагностики». Премия вручена коллективу авторов, один из которых – Станислав Михайлович.

Лауреаты премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в номинации «Научные и педагогические работники, внесшие значительный вклад в развитие науки и образования»

Валерий Кулешов, д.т.н., профессор НИ ТПУ. Под его руководством создана научная школа по неразрушающему контролю качества производственных процессов материалов и изделий.

Роман Мещеряков, к.т.н., доцент ТУСУРа. Под его руководством создано и активно развивается новое научное направление – методология обработки информации в иерархических гетерогенных системах.

Владимир Лукин, д.ф.-м.н., заведующий лабораторией Института оптики атмосферы СО РАН. Успешно проводит фундаментальные и прикладные исследования в области лазерной диагностики атмосферы как случайно-неоднородной среды, создает новые оптические приборы для изучения атмосферы Сибири.

Мехман Юсубов, д.х.н., профессор, заведующий кафедрой химии СибГМУ. Одним из основных направлений его научной деятельности является разработка эффективных методов экспресс-диагностики основных социально значимых заболеваний с использованием методов лазерной спектроскопии; создание новых лекарственных и ветеринарных препаратов, биологически активных добавок к пище человека.

Татьяна Фурса, д.т.н., ведущий научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники, диэлектриков и полупроводников Института неразрушающего контроля НИ ТПУ. Основной разработчик нового важного направления в области физики конденсированного состояния – механо-электрических преобразований в диэлектрических материалах.

Вадим Степанов, д.б.н., профессор, заведующий лабораторией эволюционной генетики, заместитель директора НИИ медицинской генетики СО РАМН. Основными направлениями его научных исследований являются эволюция генетического разнообразия человека, геномика и генетика распространенных болезней, персонифицированная медицина.

Нина Болотнова, д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой современного русского языка и стилистики ТГПУ. Разработала новое научное направление в текстоведении – коммуникативную стилистику текста.

Елена Короткова, д.х.н., профессор кафедры физической и аналитической химии ТПУ. Является автором и разработчиком вольтамперометрического метода и аппаратно-программного комплекса для определения суммарной антиоксидантной активности объектов природного и искусственного происхождения.

Зоя Резанова, д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой общего, славяно-русского языкознания и классической филологии ТГУ. Ведет комплексные междисциплинарные исследования, посвященные разработке когнитивных основ языкового и дискурсивного миромоделирования.

Валерий Тютерев, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой общей физики ТГПУ. Основное направление его научной работы – теория конденсирования состояния вещества, теория полупроводников, в том числе полупроводниковых наноструктур.

Благодарим пресс-службы вузов и ТНЦ СО РАН за помощь в подготовке материала

Ирина Поправко, доцент ИФ ТГУ, кандидат исторических наук:

Ирина Поправко, доцент ИФ ТГУ, кандидат исторических наук: Сергей Шпагин, доцент кафедры политологии ФсФ ТГУ, кандидат исторических наук:

Сергей Шпагин, доцент кафедры политологии ФсФ ТГУ, кандидат исторических наук: Ирина Нам, профессор ИФ ТГУ, доктор исторических наук:

Ирина Нам, профессор ИФ ТГУ, доктор исторических наук: Элеонора Львова, доцент ТГУ, этнолог:

Элеонора Львова, доцент ТГУ, этнолог:

Два часа горячих обсуждений проекта застройки квартала по ул. Красноармейской – пер. Нечевскому – ул. Дзержинского – ул. Герцена на расширенном заседании городского градостроительного совета (с участием комиссии по сохранению деревянного зодчества) завершились 26 января не совсем стандартно.

Два часа горячих обсуждений проекта застройки квартала по ул. Красноармейской – пер. Нечевскому – ул. Дзержинского – ул. Герцена на расширенном заседании городского градостроительного совета (с участием комиссии по сохранению деревянного зодчества) завершились 26 января не совсем стандартно.

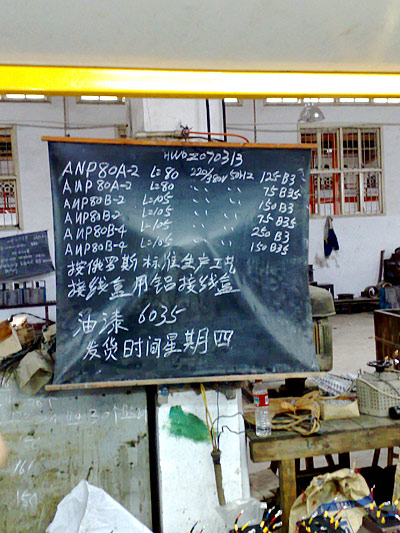

По мнению гендиректора ОАО «Сибэлектромотор» Константина Нотмана, псевдороссийские электродвигатели, сделанные в Китае, занимают сегодня около 35% российского рынка. Наши производители полагают, что около четверти всех продаваемых в стране и экспортируемых манометров также родом из КНР, похожая ситуация на рынке промышленных вентиляторов, насосов, гидравлической и пневматической техники и даже на рынке автомобильных и авиационных запчастей. Такое положение, по оценке Нотмана, прямая угроза экономической безопасности страны.

По мнению гендиректора ОАО «Сибэлектромотор» Константина Нотмана, псевдороссийские электродвигатели, сделанные в Китае, занимают сегодня около 35% российского рынка. Наши производители полагают, что около четверти всех продаваемых в стране и экспортируемых манометров также родом из КНР, похожая ситуация на рынке промышленных вентиляторов, насосов, гидравлической и пневматической техники и даже на рынке автомобильных и авиационных запчастей. Такое положение, по оценке Нотмана, прямая угроза экономической безопасности страны.