– Новый Лесной кодекс 2006 года положил начало масштабной реформе лесного хозяйства, – рассказал «ТН» Владимир Воробьев, замдиректора ОГКУ «Томское управление лесами». – Основной идеей реформы стало появление в лесу нового хозяина – арендатора, который получал право пользования лесом в обмен на его охрану и содержание в порядке. Но, видимо, принимать такой документ было рано для России. Если возможность продать лес и получить доход воспринималась на ура, то нести ответственность за состояние леса (восстановительные посадки, предотвращение лесных пожаров) перед государством и гражданами арендаторы оказались не готовы. К тому же не просчитан механизм возложения на арендаторов обязанностей по лесовосстановлению. Ряд мероприятий экономически не обсчитан. Все это ведет к тому, что на севере области доходы от продажи леса не могут покрыть расходы на его охрану. Сегодня этот вопрос рассматривается на совещаниях в Рослесхозе.

– Новый Лесной кодекс 2006 года положил начало масштабной реформе лесного хозяйства, – рассказал «ТН» Владимир Воробьев, замдиректора ОГКУ «Томское управление лесами». – Основной идеей реформы стало появление в лесу нового хозяина – арендатора, который получал право пользования лесом в обмен на его охрану и содержание в порядке. Но, видимо, принимать такой документ было рано для России. Если возможность продать лес и получить доход воспринималась на ура, то нести ответственность за состояние леса (восстановительные посадки, предотвращение лесных пожаров) перед государством и гражданами арендаторы оказались не готовы. К тому же не просчитан механизм возложения на арендаторов обязанностей по лесовосстановлению. Ряд мероприятий экономически не обсчитан. Все это ведет к тому, что на севере области доходы от продажи леса не могут покрыть расходы на его охрану. Сегодня этот вопрос рассматривается на совещаниях в Рослесхозе.

Если раньше в леспромхозах, которые вели хозяйственную деятельность, работали сотни человек, то сейчас штаты заготовителей-арендаторов существенно ниже: вальщик на машине, водитель на лесовозе – и все. Арендаторы не могут содержать специалистов, которые знакомы со спецификой лесного хозяйства, правилами подготовки водоемов к забору воды в пожарный период, строительства противопожарных дорог… Сами же лесничества не справляются с охраной леса в одиночку: штат каждого из них не превышает 20 человек, а территории ответственности доходят до 5 млн га. Словом, специалисты говорят, система пожарной безопасности лесов 20-летней давности была гораздо эффективнее сегодняшней, но эффективней с точки зрения противодействия огненной стихии, а не экономики.

– Одна из основных целей реформы лесного хозяйства 2006 года, – уравнять доходы от использования лесов с расходами на их охрану, – говорит Владимир Воробьев. – Но на сегодня это нереально. Этот механизм необходимо обсуждать. Ведь очевидно, в советской системе использование средств шло нерационально. Чтобы найти подтверждение этому, достаточно было взглянуть на отвалы древесины, возникшие после работы тогурского лесокомбината…

«За последние два десятка лет мы не сталкивались с ситуацией, подобной нынешней. Последний раз мы пережили похожие пожары в 1982 году. Но тогда на уровне каждого региона СССР действовало гораздо больше сил. Сегодня число специалистов как в Томской области, так и в других регионах сократилось в среднем в 4 раза. То есть и сил, которые могут прийти на помощь, меньше.

Читайте также: Отличия советской и современной систем тушения лесных пожаров

Пожары в Томской области стали проверкой на прочность для местных властей

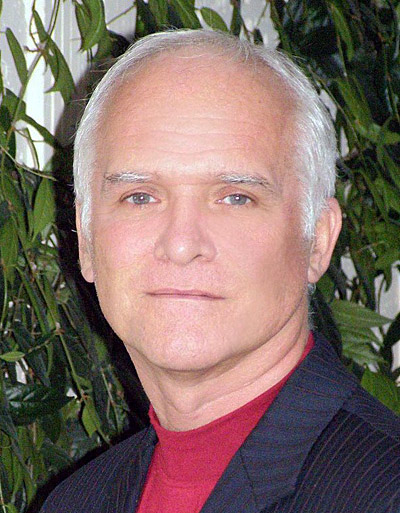

Борис Мальцев, депутат областной Думы, президент Союза строителей Томской области:

Борис Мальцев, депутат областной Думы, президент Союза строителей Томской области:

Валерий Осипцов, депутат Законодательной думы Томской области, 26 мая на 11-м собрании Думы:

Валерий Осипцов, депутат Законодательной думы Томской области, 26 мая на 11-м собрании Думы:

Нелли Кречетова, уполномоченный по правам человека в Томской области:

Нелли Кречетова, уполномоченный по правам человека в Томской области: