Вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг. Что поменяется во взаимоотношениях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг? Какие проблемы нас ждут и как их можно решить? Об этом в рамках круглого стола рассуждали в редакции «ТН» томские эксперты в сфере ЖКХ.

Участники круглого стола:

Какие изменения произошли в правилах предоставления коммунальных услуг и когда они вступают в силу?

Юрий Баев:

– Изменения коснулись как правил предоставления коммунальных услуг, так и правил определения нормативов потребления коммунальных услуг. Нормативы потребления услуг по водоснабжению и отоплению пересчитаны в соответствии с новыми указаниями правительства. Не будет нормативов на ОДН по коммунальным услугам «водоотведение» и «отопление».

Теперь населению нельзя предъявлять плату за ОДН больше, чем установлено в нормативе на ОДН, если дом управляется управляющей компанией или ТСЖ. Если иное не будет установлено решением общего собрания, разницу между фактическим потреблением коммунальных ресурсов на ОДН и нормативом поставщикам ресурсов должен оплачивать исполнитель коммунальных услуг – УК, ТСЖ за счет собственных средств. Это должно стимулировать компании и ТСЖ снижать расход коммунальных ресурсов на ОДН, приводить внутридомовые сети в порядок.

Однако в домах, где собственники выбрали непосредственный способ управления, объем коммунальных ресурсов на ОДН будет ими оплачиваться в полном объеме.

В Томской области новые нормативы водоснабжения, в том числе на ОДН, будут введены в июле 2014 года. Причина понятна: недостаточное оснащение домов индивидуальными и общедомовыми приборами учета.

Указанные изменения, внесенные в Правила предоставления коммунальных услуг, вступили в силу с 1 июня.

Анатолий Воронцов:

– Изменения, которые касаются начисления ОДН не выше норматива, вступили в силу с 1 июля. Поэтому и возник вопрос как производить расчеты ресурсоснабжающим организациям, потому что часть домов в Томске находится уже на непосредственном управлении, их жителям ОДН будут выставлять по факту, в полном объеме (так, как это происходит сейчас). Часть домов имеют договор управления с УК, но если у этих домов будет задолженность за коммунальные ресурсы свыше 3 месяцев, то ресурсоснабжающая организация будет вправе и их перевести на прямые расчеты, по факту. А задолженность в итоге ляжет на плечи управляющих организаций, которые могут попасть в результате в процедуру банкротства.

О каких суммах идет речь? Насколько велика разница между нормативом и фактическим потреблением?

Андрей Буздалкин:

– По нашим расчетам, разница между нормативом на ОДН и фактическим потреблением электроэнергии составляет порядка 72 млн рублей, и их невозможно предъявить собственникам жилья, эта сумма будет предъявлена управляющим компаниям. УК не может переложить эту плату на жителей, значит, должна прекратить ремонты или вывоз мусора. Получается коллапс: те УК, которые управляют домами (особенно деревянными двухэтажками) по договору управления, идут к стадии банкротства. И на сегодняшний день решения этого вопроса нет.

В Томске примерно 1,5 тыс. малоэтажных домов, из них только в 400 электросетевое хозяйство будет приведено в порядок за счет городского бюджета. Там потребление электроэнергии ОДН будет не выше норматива. А что делать с остальными? Уже с июля мы должны считать ОДН по новым правилам, а системного решения по этому вопросу со стороны власти нет, все переложили на УК и РСО.

Кто отвечает за решение проблемы ОДН?

Андрей Буздалкин:

– Я считаю, что здесь область совместно с городом должны принимать серьезные системные решения, как выходить из ситуации. Ведь в этих домах, как правило, живут люди с минимальным достатком. Вложить свои личные деньги в переоборудование домов они не могут. Кроме того, порядка 220 тыс. томичей живут в многоквартирных домах, где фактическое потребление ОДН тоже превышает нормативное.

В свое время государство, реализуя программу приватизации жилья, брало на себя обязанность привести жилой фонд в нормативное состояние и только потом передать бремя его содержания населению. Но этого сделано не было. Как людям в такой ситуации жить? Их оставили один на один с УК и РСО, хорошо понимая, что денег у них нет. При этом часть квартир в этих домах является муниципальной собственностью, так что город как собственник тоже несет ответственность за их содержание.

Считаю, что департамент ЖКХ области и городская администрация должны найти системный подход к решению всех проблем. Но пока за пять лет начисления платы за ОДН по электроэнергии системных решений принято не было.

Юрий Баев:

– У нас есть 261-й федеральный закон, который четко говорит, кому, когда и в какие сроки нужно было установить приборы учета. Что касается внесения изменений в правила, то мы можем только исполнять действующее федеральное законодательство, выдумывать какие-то свои, томские, правила нам никто не позволит.

Владимир Фурсин:

– Отвечать должны все вместе, нужна комплексная система ответственности. Например, РСО первая видит, когда с ОДН в доме не в порядке. Если за лампочки в подъезде начисляется несколько тысяч кВт·час, что физически невозможно, то понятно, что энергию кто-то ворует. РСО может тут же обратиться в УК и собственникам, чтобы вместе разобраться, что происходит. Если такие вопросы будут решаться совместно, то основная масса проблем снимется.

Юлия Перковская:

– Вы пытаетесь привести в порядок взаимоотношения посредством договорной работы. Но добиться диалога с УК, обслуживающими организациями и собственниками фактически нереально. Мы вновь и вновь будем возвращаться к вопросу о том, что за 15 лет реформы ЖКХ никто, за исключением РСО, не озаботился тем, чтобы воспитать в людях ответственность. Ведь если человек приобретает право собственности на жилье, то одновременно приобретает и обязанность по его содержанию. Причем не только за свою квартиру, но и за общедомовое имущество.

К сожалению, общественные организации и власть заняли удобную для себя позицию – оставили население один на один с РСО. Именно на РСО почему-то возлагается обязанность разъяснять законы, воспитывать население. Но главная функция РСО – поставлять ресурс и взимать за него плату в том объеме и тем способом, что описан законодательством. Не нравится закон – переписывайте.

Простой пример – установка общедомовых приборов учета. Два года мы уговаривали УК: соберите жильцов, объясните, что установка общедомовых счетчиков – это необходимость, продумайте варианты, как сделать так, чтобы затраты на установку для собственников были минимальны. Итог: мы были вынуждены начать принудительную установку коллективных приборов. Теперь собственники спрашивают нас, почему они должны оплачивать услугу, которую не заказывали, как вышло, что с ними никто не посоветовался, и отчего так дорого? Отвечаем: у вас два года было на то, чтобы найти более дешевые варианты и сделать это самим.

Сергей Панасюк:

– В чем виноват «Томскэнергосбыт», который первым начал взимать плату за ОДН? Только в том, что выполнял закон. Не исключаю, что в том шуме, который иногда поднимается, человеческий фактор был в 1% расчетов, если не меньше. Но сам алгоритм расчета объема ОДН, который заложен в программном комплексе, абсолютно правильный и законный.

1 июля отменили обязанность потребителей в определенные числа месяца передавать в РСО показания приборов учета. В итоге «Томскэнергосбыт» заставили заниматься тем, на что затраты в тариф ему не заложены! От него требуют за свой счет нанять 60 человек по городу, которые ежедневно будут обивать пороги томичей, пытаясь попасть в каждую квартиру и снять показания, чтобы хоть как-то близко и достоверно вычислить ОДН.

Электросчетчики хотя бы установлены на лестничных площадках, а как мы и «Томскводоканал» будем ежемесячно попадать в каждую квартиру, чтобы снимать показания приборов учета по холодной и горячей воде? А что делать с теми, кто рассчитывается за воду по нормативу? Норматив – это величина условная, кто-то в реальности потребляет больше, кто-то меньше. Как это правильно подсчитать? Мы пробовали на примере некоторых домов делать расчеты ОДН на горячую воду с учетом нормативов. Получился полный бред. Поэтому мы с «Водоканалом» прекрасно понимаем, что если бы с 1 июля мы начали начислять ОДН за воду, то социальная ситуация в городе просто дошла бы до точки кипения и взорвалась.

Что изменится через год? Как выйти из создавшейся ситуации?

Сергей Панасюк:

– Я был одним из инициаторов обращения к губернатору, чтобы отложить на год введение ОДН на холодную и горячую воду. В этот период мы планируем найти более-менее приемлемый выход из ситуации. Например, один из вариантов решения проблемы ОДН заключается в том, чтобы собственник жилья мог в течение года платить по нормативу, рассчитанному исходя из потребления в предыдущий год. Потом задача РСО – раз в год попадать в каждую квартиру, выходить на объем фактического потребления ОДН и делать корректировку.

К концу августа мы внесем свои предложения и направим их в областную Думу.

Андрей Буздалкин:

– Если бы величина норматива была настолько высока, что потребителям было бы выгоднее ставить электросчетчики, то мы бы с вами никогда не сталкивались с проблемой высоких начислений за ОДН. А ныне действующие нормативы не стимулируют людей устанавливать приборы учета. И эта ситуация сейчас приведет к тому, что мы выставим счета за ОДН управляющим компаниям, и они умрут. Поэтому УК и переводят дома на непосредственный способ управления.

А всего-то надо было увеличить нормативы потребления, тогда бы жители тут же поставили приборы учета и сами бы их охраняли, чтобы не платить по нормативу. Мы говорили об этом руководителям областной администрации, но решение так и не было принято, и сегодня мы остались один на один с населением.

Юрий Баев:

– Мы не раз обсуждали вопрос по нормативам и вносили свои предложения в Правительство РФ о введении стимулирующих коэффициентов по нормативам. Правительство все-таки приняло поправочные коэффициенты. Но они, к сожалению, гораздо ниже, чем мы предлагали, и начинают действовать только с 2015 года.

Говорить о том, что мы неправильно рассчитали нормативы – это абсурд. Все нормативы рассчитаны согласно методике, утвержденной постановлением Правительства РФ. Норматив по электроэнергии принят методом аналогов. Других возможностей рассчитать норматив у нас нет.

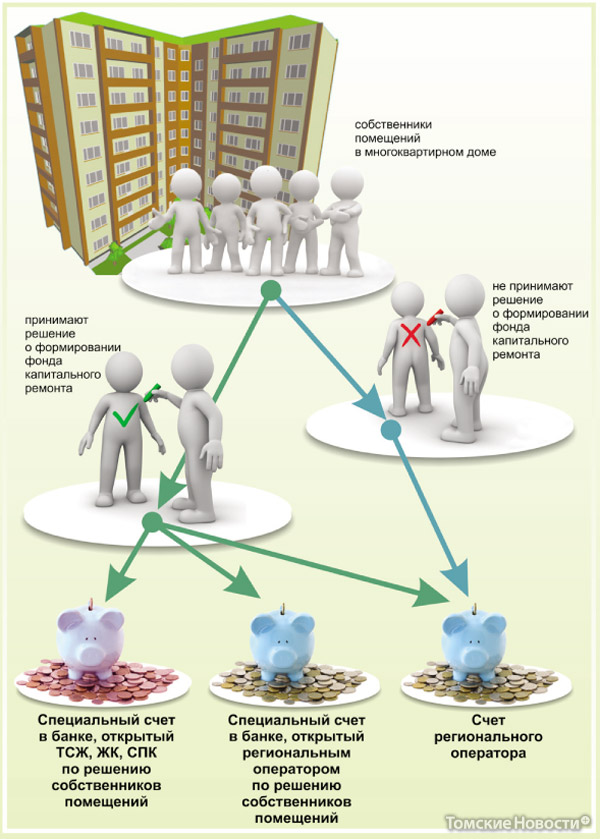

Почему управляющие компании переводят дома на непосредственную форму управления? Какая форма управления при новых правилах выгоднее?

Сергей Панасюк:

– Управляющие компании переводят дома на непосредственный способ управления, потому что разницу между фактическим потреблением ОДН и нормативом переложили на УК. Чтобы не брать на себя эти расходы, УК тут же проводит собрания и переводит дома на НСУ. В лучшем случае в городе останется 1% домов, которые будут управляться управляющими организациями.

По сути, большинство УК являются уже не управляющими, а эксплуатирующими организациями. Они защитили тариф на содержание и текущий ремонт и в рамках этого работают.

Андрей Буздалкин:

– Хотелось бы знать точные цифры, сколько у нас сейчас домов с непосредственной формой управления? Ведь не секрет, что у многих УК находятся на руках два официальных документа, которые противоречат друг другу: один о том, что собственники дома выбрали НСУ (а УК стала обслуживающей организацией), а другой документ – о том, что УК управляет домом как управляющая организация. И какой документ им в данный момент удобен, такой они и достают.

Владимир Фурсин:

– По информации, которая была представлена экспертному совету при заместителе губернатора по строительству и инфраструктуре, сегодня у нас управляющие организации менее чем на 20% жилищного фонда. Все остальное – это НСУ, ТСЖ и жилищные кооперативы.

Сергей Панасюк:

– Если бы сегодня был тариф, состоящий из двух ставок – для оптовых продавцов и непосредственно для населения, то УК стали бы активно заниматься сбытом, так как видели бы свой финансовый интерес. Но так как сейчас УК ни копейки на сбыте не зарабатывают, а дополнительные расходы несут, то у них появляется вполне здравый вопрос: «А зачем нам это надо? Мы лучше будем просто эксплуатирующей организацией». Некоторые УК тем не менее пытаются заниматься расчетами, контролировать объем потребления и начисления за коммунальные ресурсы, но таких мало.

Проблема в том, что в тариф закладывается только стоимость производства ресурсов и доведения их до стены дома. В него не включаются затраты на общедомовое имущество. Почему в ТСЖ нет проблем с ОДН? Потому что ТСЖ само занимается распределением платы за ОДН среди собственников.

Юлия Перковская:

– Иногда ТСЖ делают это не очень законно, но, если угодно, справедливо. Они распределяют возникающую дельту на жильцов-бесприборников, стимулируя их тем самым к учету и экономии. Всем РСО с ТСЖ работать намного легче, чем с УК или НСУ.

Сергей Панасюк:

– Но при этом количество ТСЖ уменьшается, потому что они тоже начинают считать затраты и задают вопросы: «Почему тариф для всех одинаковый, а у нас возникают дополнительные затраты». Было в Томске 500 ТСЖ, а сейчас 300.

Анатолий Евсюков:

– В нашу управляющую компанию поступают просьбы от жителей, в чьих домах есть ТСЖ, перейти в нашу УК. Потому что ТСЖ, как правило, создаются в новых домах, где первое время нет больших затрат на ремонт и содержание. А когда дом стареет и затраты на него растут, ситуация в ТСЖ меняется. Все коммунальные ресурсы оно должно оплачивать в полном объеме, независимо от наличия в доме должников. Следовательно, недобор средств за коммунальные ресурсы ТСЖ покрывает за счет средств на ремонт и содержание общедомового имущества. И денег на ремонт и содержание уже не хватает.

Андрей Буздалкин:

– Граница балансовой эксплуатационной ответственности четко определена – наружная стена дома (если в договоре нет иного). Все, что происходит внутри дома, происходит у жителей. Другое дело, кого они наняли для управления домом. Если управляющую компанию, то отвечает она, если выбрали НСУ, то ответственность лежит на самих собственниках. В принципе, при НСУ исполнителем коммунальных услуг может быть и РСО, но только в том случае, если собственники примут такое решение на общем собрании. На сегодня таких домов в Томске всего четыре.

Конечно, легче всего свалить ответственность на РСО – стойте у щитка с электросчетчиками и смотрите, кто и как ворует ресурсы. Но в реальности все в доме зависит от самих собственников. Именно они выбирают, кто и как будет управлять их домом, поэтому они должны сами этот процесс контролировать.

Александр Михайлов:

Говоря об изменениях, внесенных в Правила предоставления коммунальных услуг, необходимо вспомнить, что они были разработаны с учетом поручения президента РФ, которое предусматривало недопустимость возложения на граждан оплаты ресурсов, потребленных другими лицами, и энергопотерь. Администрация области со своей стороны неоднократно готовила и направляла на федеральный уровень свои предложения в части решения проблем, связанных с начислением ОДН. Частично они нашли отражение в вышедших изменениях, однако не в том виде, как нам этого хотелось. Кроме того, от Томской области направлялись предложения по ограничению возможности выбора непосредственного способа управления, который для жителей, по нашему мнению, сегодня наименее выгоден. Надеемся, что эти вопросы законодательно все же будут решены на уровне Федерации.

Справка «ТН»

РСО – ресурсоснабжающие организации (поставщики коммунальных ресурсов)

УК – управляющая компания

НСУ – непосредственный способ управления многоквартирным домом

ТСЖ – товарищество собственников жилья

ОДН – общедомовые нужды

– Разговор о проблемах водоснабжения Томска только начат, – резюмировал 9 июля итоги полуторачасовой дискуссии расширенного заседания постоянной комиссии по промышленности, природным ресурсам и экологии комитета областной Думы по экономической политике председатель комитета Иван Кляйн.

– Разговор о проблемах водоснабжения Томска только начат, – резюмировал 9 июля итоги полуторачасовой дискуссии расширенного заседания постоянной комиссии по промышленности, природным ресурсам и экологии комитета областной Думы по экономической политике председатель комитета Иван Кляйн.