На прошедшем 3 февраля совещании недропользователей говорили примерно о том же, что и в прошлые годы: о снижении разведочной активности компаний, уязвимости и недогруженности заказами местных сервисников, бесконтрольности иногородних подрядчиков, скромности социальных отчислений по договорам партнерства с районами, а также о штрафах за выбросы попутного нефтяного газа, разбитых дорогах, излишних административных барьерах и отчетности… Одна из ярких вариаций нынешнего совещания:

На прошедшем 3 февраля совещании недропользователей говорили примерно о том же, что и в прошлые годы: о снижении разведочной активности компаний, уязвимости и недогруженности заказами местных сервисников, бесконтрольности иногородних подрядчиков, скромности социальных отчислений по договорам партнерства с районами, а также о штрафах за выбросы попутного нефтяного газа, разбитых дорогах, излишних административных барьерах и отчетности… Одна из ярких вариаций нынешнего совещания:

– На сезон 2012 года Томский геофизический трест не имеет ни одного заказа, что чревато остановкой филиала и необеспечением рабочих мест более 500 работников, – это новость от группы компаний «Интегра»…

Позитивно, но не очень

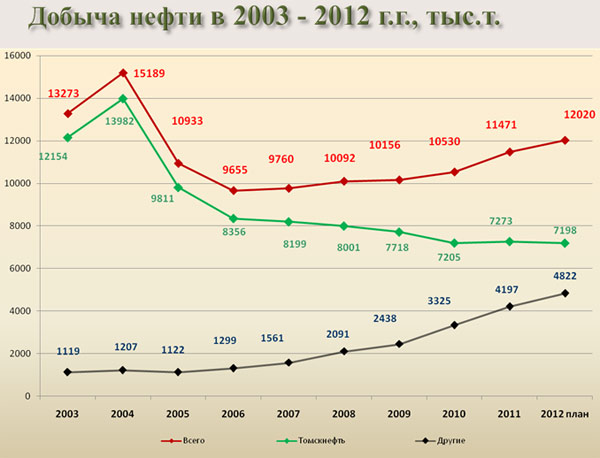

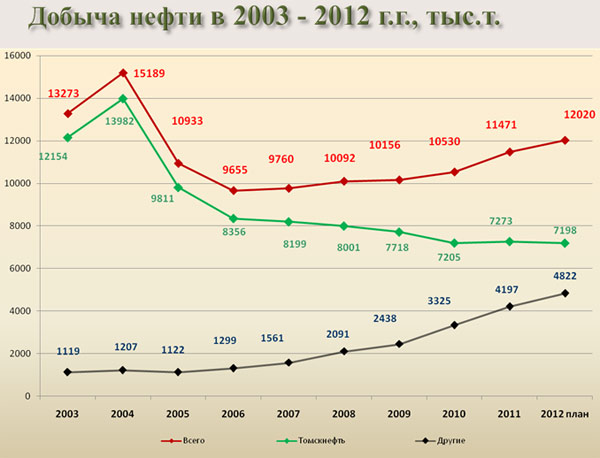

На первый взгляд, статистика отрасли в 2011-м вполне позитивна: добыча полезных ископаемых выросла на 7,7%, по вводу новых скважин (их 366) мы практически достигли уровня советских лет. Инвестиции превысили показатели 2010-го на 7 млрд рублей.

Так почему из уст власти в адрес компаний прозвучало столько критики, а их красивые презентации неизбежно перетекали в разбор полетов?

– Томская область в последние годы вышла на полку по добыче

15 млн тонн условных углеводородов, в 2011-м – на 16,3 млн тонн. Но в 2012-м по всем признакам ожидается возврат к уровню 15 млн тонн, – не скрывал тревоги заместитель начальника «Томскнедр» Асламбек Гермаханов. – Причиной мы считаем крайне медленные темпы ввода уже открытых месторождений, отсутствие ввода новых участков и подготовленных территорий с доказанной перспективностью нефтегазоносных пластов.

– Пик добычи нефти на существующих месторождениях области пройден, в среднесрочном периоде снижение будет продолжаться, и только в долгосрочной перспективе при условии освоения правобережья возможен некоторый рост, – это прогноз заместителя начальника департамента экономики Ирины Черданцевой.

Она же несколько снизила пафос больших цифр инвестиций:

– Тренд последних лет – инвестиции в НГК региона в размере 28–29 млрд рублей, но если привести инвестпланы компаний к реальным ценам, видим, что к 2014-му вложения снизятся до 91%.

Инвестиции будем наращивать

Лидирующие позиции по добыче нефти занимает «Томскнефть». Минувший год для предприятия был успешным по многим направлениям. Акционерное общество перевыполнило свой план, получив 10,349 млн тонн нефти.

– Задача, которую сейчас решает предприятие, – удержать добычу на уровне 10 млн тонн нефти, – объясняет ситуацию генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК Владимир Пальцев. – И мы удержимся, если сумеем сохранить бурение на уровне 460–470 тыс. м. Чтобы компенсировать ежегодное снижение базовой добычи, нам нужно прибавлять порядка 1–1,1 млн тонн нефти из новых скважин.

По словам Пальцева, в прошедшем году удалось прирастить добычу в основном за счет хороших темпов бурения и геолого-технических мероприятий. Построено 152 нефтяные скважины (в Томской области 142), общая проходка составила 489 тыс. м. В итоге удалось добыть дополнительно 1,4 млн тонн нефти. Впечатляющие результаты достигнуты в геологоразведке: по итогам года восполняемость ресурсов на месторождениях предприятия превысила 130%. В 2012-м «Томскнефть» планирует потратить на геологоразведку 1 222,2 млн рублей.

По капвложениям с главным недропользователем тоже пока не сопоставимо ни одно предприятие отрасли. В 2012 они снова вырастут.

– Инвестиции будем наращивать: в текущем году это будет уже 17,5 млрд рублей (в 2011-м – 13,5 млрд), – говорит гендиректор «Томскнефти». – Основное направление – эксплуатационное бурение и обустройство месторождений.

Хорошо быть молодым

Лучше всего приросли по добыче, инвестициям и запасам более молодые компании-недропользователи, которых раньше называли малыми и которые последовательно подбираются к показателям 45-летней «Томскнефти»: «Газпромнефть-Восток», «Востокгазпром», «Империал Энерджи», за ними тянется и «Русснефть»…

К примеру, «Газпромнефть-Восток», освоив в 2011 году почти 6 млрд рублей капвложений, добыла 1 189 тыс. тонн нефти. Успех напрямую связан с разведкой и эксплуатационным бурением:

– Одна наша поисково-разведоч-ная скважина открыла новое Лыгинское месторождение, введено также 83 эксплуатационные скважины, – рассказал гендиректор Сергей Акуляшин. – На нынешний год запланированы две поисково-разведочные скважины и 52 эксплуатационные, а также сейсморазведка.

Предстоящее снижение объема проходки и капвложений Акуляшин объясняет разбуренностью своих месторождений и необходимостью доразведки. Однако обещает в ближайшие годы удерживаться на миллионной полке.

Богатство на конце долота

«Востокгазпром» добыл в 2011 году 3 125 млн кубометров газа, 230 тыс. тонн конденсата и 797 тыс. тонн нефти. Успех закономерен: велось эксплуатационное бурение на Казанском, Болтном, Северо-Останинском и Мыльджинском месторождениях, закончено бурение 75 скважин с общей проходкой 105,2 тыс метров, введены в эксплуатацию 34. Построена одна разведочная и две поисковые скважины, общий объем финансирования ГРР составил 503 млн рублей.

В отличие от многих коллег востокгазпромовцы тормозить не собираются: планируют пробурить на Казанском, Болтном, Северо-Останинском, Останинском, Мирном и Северо-Васюганском месторождениях рекордное количество – 52 эксплуатационные скважины, ввести в эксплуатацию 49 (планируемое финансирование – 3 670 млн рублей). Вложения в геологоразведку вырастут до 1 234 млн. Компания намерена пробурить шесть поисково-разведочных скважин, а также провести сейсморазведку в объеме 150 кв. км.

Благодаря этому уже нынче «Востокгазпром» планирует добыть около 3 380 млн куб. м газа (на 8% больше, чем в прошлом) и около 1 226 тыс. тонн жидких углеводородов, в том числе 995,5 тыс. тонн нефти. Таким образом добыча нефти увеличится почти на четверть. Капвложения этого года – около 7 779 млн рублей – это на 670 млн рублей больше, чем в 2011-м.

В ближайшие три года компания рассчитывает выйти на уровень в 4 млрд кубометров по газу, увеличив добычу на треть, и удвоить добычу жидких углеводородов (до 2 млн тонн).

Запас карман не тянет?

В 2011-м финансирование ГРР в регионе выросло на 12,9%, открыто шесть нефтяных месторождений, прирост запасов более чем втрое превышает добычу – 40 млн тонн. В 2012-м ожидается увеличение разведочной активности на 51%.

– Это по планам, но вот будут ли они выполнены? – сомневается зам. начальника департамента недропользования Николай Ильин. – В 2011-м планы по ГРР не выполнили очень многие, а ведь от этой работы в первую очередь зависит перспектива развития предприятия. Да и планы многих компаний нас не радуют. К примеру, «Империал Энерджи» инвестиции в ГРР снижает в 6,5 раза…

– Предприятия обладают достаточной сырьевой базой, но не предпринимают усилий для увеличения добычи, – недоволен губернатор Виктор Кресс.

Это камень во многие «нефтяные огороды» – «Томскгеонефтегаз», «Жиант»…

– Есть опыт такой остановки, разрыва в развитии, не ведущей к катастрофе?– это вопрос замгубернатора по недропользованию и ТЭК Владимира Емешева к «Империал Энерджи», планирующей ежегодное снижение добычи на 140 тыс. тонн и сводящей к нулю бурение.

За неприятными вопросами следует закономерное, но все же не-ожиданное по резкости:

– Помните, мы проводили зачистку держателей лицензий в 2005–2007 годах? Тогда мы с Роснедрами выявили недропользователей, которые перепродавали лицензии… И завели других недропользователей. Похоже, зачистку надо делать по новой. Сегодня денег на рынке много, и людей, которые хотят купить месторождения, – вал…

Степень износа основных фондов предприятий добывающего сектора постоянно растет. По итогам 2010 года она составила 39,6% (машин и оборудования – 64,1%, транспортных средств – 80,6%). Коэффициент обновления за год – 15,7%.

В добывающей отрасли региона трудятся почти 11 тыс. человек. Средняя зарплата – 55,5 тыс. рублей.

Из 34 млрд рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет Томской области на долю нефтегазового комплекса приходится 7,3 млрд – это 21,5%. Лепта малого бизнеса в региональный бюджет – 5,2 млрд рублей.

Доля НГК в промышленном производстве региона из-за высоких мировых цен на нефть доросла почти до 52%. Доля малых недропользователей в НГК – 38%.